イリジウム・フレア

イリジウム衛星にとって、そのサービスの内容と同じくらい有名になったのは、「イリジウム・フレア」という現象である。

イリジウム衛星はときおり、太陽光の反射によって、数秒間ほどにわたって夜空に明るく輝いて見えることがあった。これをイリジウム・フレアと呼び、条件によっては-8~-9.5等級ときわめて明るく見え、金星の最大光度(-4.6等級)よりも明るいほどだった。

フレアが起こる秘密は、衛星の形状にある。イリジウム衛星自体は小型の衛星ではあるものの、反射率の高い金属製の大きな平面アンテナを3枚広げた形状をしており、このアンテナに太陽光が当たることで明るく輝いて見えたのである。

また、イリジウム衛星の姿勢はほぼ決まっており、そのため衛星の軌道や、そのときの太陽のある方角、衛星のアンテナの角度などを計算することで、フレアがいつどこで見られるのかが正確にわかった。Webサイトやスマホアプリなどを通じて予測するサービスもあり、都会でも簡単に見られる天体現象として、天文ファンに親しまれてきた。

もっとも、これまで過去形で書いてきたように、イリジウム・フレアはもう見ることができない。というのも、太陽光をよく反射する大きなアンテナをもっていたのは第1世代機だけであり、アンテナ技術の進歩などにより、第2世代機のイリジウムNEXTでは不要となり、装備していないためである。つまりSV097の退役は、イリジウム・フレアの終焉でもあった。

-

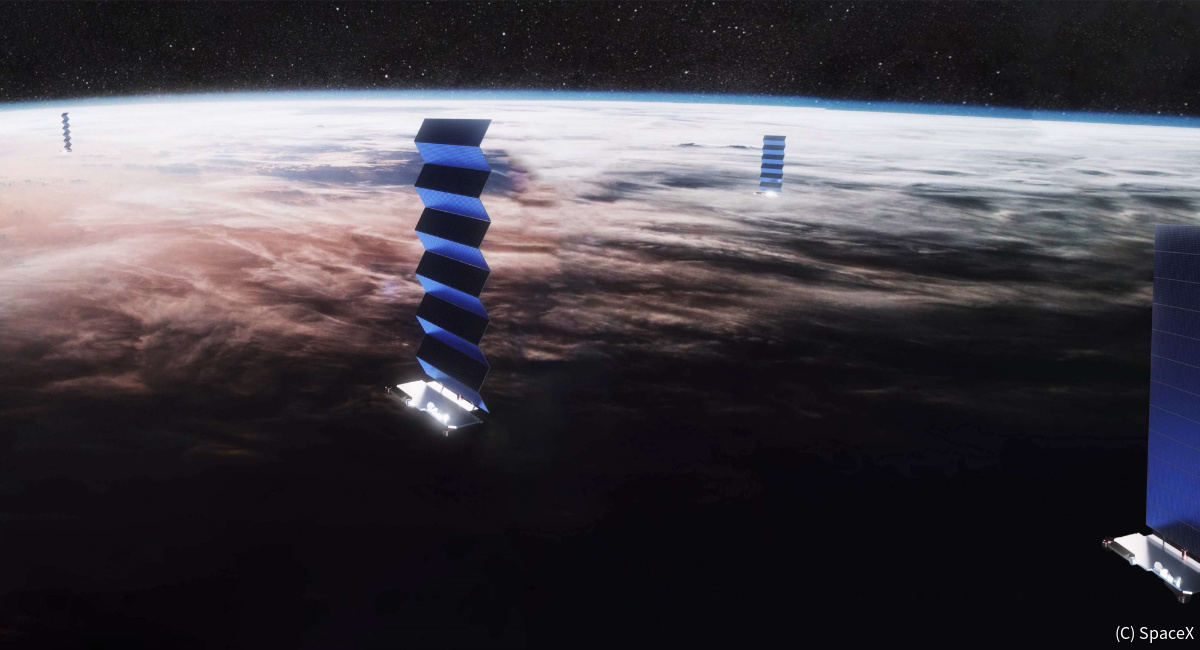

イリジウム衛星の第2世代機「イリジウムNEXT」の想像図。第1世代機のような、反射率の高い金属製の大きな平面アンテナがなくなったため、これまで見られたようなイリジウム・フレアは発生しない (C) Iridium Communications

衛星コンステレーションの課題

しかし、イリジウム・フレアは、自然の天体を観察、撮影している際に写り込んでしまうこともあり、"光害"にもなるという側面ももっていたことから、決して万人から好まれたものではなかった。

また、イリジウムが問題となったのは、イリジウム・フレアだけではない。

イリジウム衛星は1621.25~1626.5MHzの帯域を使ってダウンリンク(衛星から地上に電波を出すこと)しているが、この帯域は電波天文学において、ヒドロキシル・ラジカルの観測に用いられる帯域(1610.6~1613.8MHz)に近いことから、干渉してしまうという問題もあった。ヒドロキシル・ラジカルは最も一般的な星間分子のひとつで、彗星の蒸発や、恒星の誕生や死など、幅広い事象の観測手段として用いられている。

そのため1999年、イリジウムと天文学者の間で協議が行われ、イリジウム衛星から出る電波を、有害な干渉を起こさないレベルにまで抑える時間帯を設けることなどを定めた協定が結ばれた。また、現行のイリジウムNEXTでは、衛星の改良などにより、ダウンリンクによる電波天文観測への影響が、第1世代機に比べ大きく低減されているという。

そして、イリジウムが悪い意味で注目されたのが、2009年に起きた衛星衝突事故だった。この年の2月10日、イリジウム衛星の1機であるイリジウム33と、ロシアの軍事通信衛星コスモス2251が、高度789kmの軌道上で衝突したのである。イリジウム33は1997年に打ち上げられた衛星で、このときまだ運用中だった。一方のコスモス2251は1993年に打ち上げられた衛星で、すでに運用を終えていた。

この衝突により、10cm以上のスペース・デブリ(宇宙ゴミ)が2000個以上も発生。さらに、国際宇宙ステーション(ISS)などが回る軌道よりも高いところで起こったことから、高度が下がったデブリがISSに接近する危険もあり、実際に2011年や2012年には、この衝突で生じたデブリを回避するためISSが軌道変更したり、万が一に備えて宇宙飛行士がソユーズ宇宙船に避難したりといったことを余儀なくされた。現在では、約半数のデブリが大気圏に再突入したものの、いまなお1000個ほどのデブリが残っている。

こうした、光害や電波の干渉、そして他の衛星やデブリとの衝突といったことは、イリジウムのように複数の衛星でシステムを組んで運用する「衛星コンステレーション」にとって避けられない課題である。そして、衛星コンステレーションのビジネス的価値が高まり、さまざまな企業がサービス展開を目指すなか、こうした問題にどう対処するかは喫緊の課題となっている。

たとえば、米国の宇宙企業「スペースX」は今年から、宇宙インターネット「スターリンク」の衛星の打ち上げを始めた。スターリンクは、1万機から4万機という途方もない数の衛星を打ち上げ、全世界にインターネットを提供することを目指した壮大な計画である。

そしてスターリンクの衛星も、イリジウムよりも低い軌道を回ること、また衛星自体がそれなりに反射することなどから、イリジウム・フレアほどの明るさではないにせよ、夜空でそれなりの明るさで光ってしまう。さらに、スターリンクの1万機から4万機ともされる衛星コンステレーションが完成すると、夜空につねに数百機の衛星が見えるようになるとさえ予想されている。

これに対して、天文ファンのなかには美しい現象、天体写真の格好の的として歓迎する声もあれば、天文学者などからは天文観測への悪影響を懸念する声も上がるなど、賛否が分かれている。

また、スターリンクも地上に電波を発することから、電波天文観測への懸念も懸念されている。そして、その衛星数の多さは、必然的に他の衛星やデブリとの衝突確率を上げることにもなる。

スペースXもこうした問題は認識しており、たとえば光害問題に対しては、衛星の材料を反射率の低いものにして、太陽光を反射しにくくしたり、太陽電池の向きを制御して地上に反射光が届きにくくしたりといった対策を取るとしている。また、電波干渉については、電波望遠鏡などがある地域では電波を出さないようにするとも表明している。

さらにデブリ問題に対しては、デブリとの衝突を自動で回避するシステムを装備したり、また衛星の運用終了時には、すぐに軌道から離脱させ、大気圏に落として処分したりなど、極力デブリの発生や、自身がデブリ化することを抑えるようにするとしている。

衛星コンステレーションのような技術により、私たちの生活を豊かにしたり、社会問題を解決したりすることは歓迎すべきことである。一方で、天文学の研究や、宇宙の安全を守ることも重要であり、優先順位がつけられる問題ではない。

今後、それぞれの立場の企業や機関などがともに協力しあい、最善の解決策を探り、そして実行していくことが求められるだろう。

出典

・A Final #Flarewell | Iridium Satellite Communications

・Flarewell | Iridium Satellite Communications

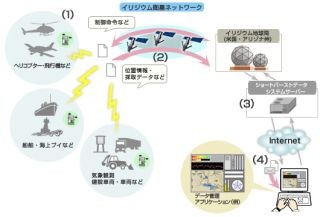

・イリジウムサービス: イリジウムサービス概要 | 衛星通信・衛星電話 | 法人・ビジネス向け | KDDI

・Iridium Constellation Status

・通信衛星群による天文観測への悪影響についての懸念表明 | 国立天文台(NAOJ)