鹿児島大学の和田桂一 教授と塚本裕介 助教、国立天文台の小久保英一郎 教授から成る研究チームは、巨大ブラックホールから10光年ほど離れた場所に、岩石と氷からなる新しい種類の「惑星」が存在する可能性を理論的に提唱した。

同研究の詳細については、11月26日付けのアメリカ天文学会誌「Astrophysical Journal」に掲載された。

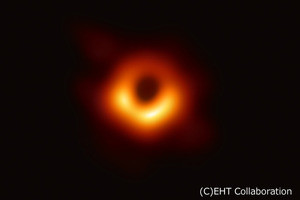

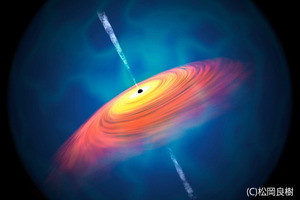

恒星が誕生する際、その周辺にはガスと塵でできた原始惑星系円盤が形成され、そこから惑星へと進化していくと考えられてきた。一方、ブラックホールは、光すらも脱出ができないほどの強力な重力を持った天体として知られ、ほとんどの銀河の中心には、太陽の重さの100万倍から10億倍もの巨大ブラックホールが存在していることが、近年の観測からわかってきが、そうした巨大ブラックホールの一部では周囲から大量のガスを飲み込み、その周りに大量のガスと塵からなる円盤を形成しているものが存在することも分かってきた。

そこで研究チームは、こうした巨大ブラックホールを取り巻く円盤には「惑星」の素となる塵が太陽の10万個分(原子惑星系円盤に含まれる塵の10億倍)ほども存在していることに着目。この円盤でも惑星形成の条件は満たされるかどうか、という発想から、理論計算を行ったという。

その結果、巨大ブラックホールから10光年くらいのところに、地球質量の10倍くらいの岩石と氷を主成分とする「惑星」が、1万個程度できることがわかったという。

なお研究チームでは、ブラックホールの大きさにもよるが、「惑星」の成長時間は塵が合体成長をはじめてからおよそ数億年程度と見積もっているが、現在、これらの新しい種類の「惑星」を発見する有効な観測手段は技術的にないともしており、今後、さまざまな研究分野が拡大していく中で、新たな観測手法の研究などにつながることに期待したいとしている。