海洋研究開発機構(JAMSTEC)、神戸大学、理化学研究所(理研)らで構成される研究チームは5月10日、現在の地球ならびに月を作った原因と考えられる「巨大衝突仮説(ジャイアント・インパクト説)」に関する現象のコンピュータシミュレーションを実施した結果、月が原始地球の表面を覆っていたマグマの海(マグマオーシャン)から作られた可能性があることを突き止めたと発表した。

同成果は、JAMSTEC付加価値情報創生部門 数理科学・先端技術研究開発センターの細野七月 特任技術研究員、Yale Universityの唐戸俊一郎 教授、神戸大学 大学院 理学研究科 惑星学専攻の牧野淳一郎 教授、同 斎藤貴之 准教授らによるもの。詳細は英科学誌「Nature Geoscience」に掲載された。

巨大衝突仮説は、現在の地球と月は、46億年前に起きた、火星サイズの天体の衝突によって生じたエネルギーにより岩石が蒸発し、地球の周辺に飛散、それが集まったものが月となったというもので、これまでもさまざまな検証が行われてきた。しかし、アポロ計画により月から持ち帰られた岩石に含まれるさまざまな元素の同位体比測定結果は、そうした巨大衝突仮説に基づく従来のコンピュータシミュレーションの結果と矛盾するため、同位体比問題として扱われてきた。

そこで今回、研究チームは、原始の地球にマグマオーシャンがあるという仮定に基づくシミュレーションを理研のスーパーコンピュータ「京」を用いて実施。その結果、マグマオーシャンが衝突時の地球に存在している場合、マグマが月の材料となること、衝突した側の天体は、最初の衝突からしばらく後に再び地球に衝突し、そのまま地球と合体することを突き止めたという。

また、マグマオーシャンが存在することで、月における原始地球由来の物質の割合が大きくなることも確認されたとのことで、これにより地球と月の同位体比問題を解決できる可能性が示されたとする。

今回の成果を踏まえ、研究チームでは、巨大衝突仮説は原始地球のみならず、太陽系内の他の惑星にも起きたと考えられることから、惑星の多様性を説明する上でも役に立つことが期待できると説明している。また、今回の研究で考案された計算手法などについても、防災や工学への応用につながることが期待されるとするほか、大規模なシミュレーションに必要な、より低電力で動作する計算手法の開発などへと発展させて行く予定としている。

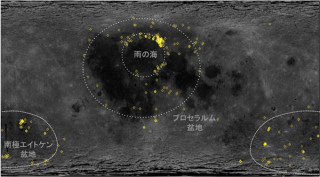

月は地球のマグマオーシャンからできた (C)JAMSTEC