3月2日、千葉工業大学 惑星探査研究センター(PERC)とアストロオーシャン社は共同で、小型ロケットを海上フロートから打ち上げる洋上発射実験(シーローンチ)を行い、成功した。

海上でのロケット打ち上げのメリット/デメリット

海上でロケットを打ち上げることを、シーローンチと言う。シーローンチは、一般的な地上でのロケット打ち上げに対して発射場所を自由に変更できるメリットがある反面、海上作業の手間がかかるデメリットもあり、日本では宇宙ロケットや観測ロケットなどでは行われていない。今回は海上でロケットを打ち上げる基礎的な経験を積むことが実験の目的だ。

打ち上げが行われたのは千葉県御宿町。房総半島の太平洋側、いわゆる外房だ。この日、御宿町の漁港では「釣りキンメ祭り」が開催されており、14時に祭りが終了したあとの15時から17時の間に打ち上げが予定されていた。

どうやって海上からロケットを打ち上げるのか?

ロケットは全長1.7m、直径150mm。酸化剤に亜酸化窒素、燃料にABS樹脂を用いたハイブリッドロケットで、学生の実験用としては一般的なものだ。大学生が制作したものと高校生のものが1機ずつ、計2機の打ち上げが計画されていたが、高校生のものは準備が間に合わず、大学生のもの1機を打ち上げることになった。

一方、発射台を設置したフロート(台船)は10m×8m、重さは約2t。浮力体は海上に桟橋などを作る際に使われる一般的な製品で、それを仮設構造物に使われるいわゆる単管足場で結合して作られている。浮力は25tほどあり、大型トラックを乗せても沈まないほどの余裕がある。

シーローンチでは、波によって発射台が傾くことが問題になりそうと思えるが、地上でのハイブリッドロケット打ち上げでも最大30度の傾きを想定して安全管理をしているとのこと。フロートが30度も傾くほど波が激しい気象条件では、その前に打ち上げが行われないだろう。

フロート固定の作業に難航も、無事に打ち上げ

13時過ぎ、御宿町の岩和田漁港をフロートが出港した。フロートには動力がないので、岩和田漁業の組合長自身が指揮し、漁船に曳航されての移動だ。フロート上の学生達の間から、組合長の力強い声が聞こえてくる。青空に恵まれて暖かく、波も低い。漁港の防波堤を抜けたフロートは順調に、海水浴場沖500mほどの打ち上げ予定ポイントを目指して移動していった。

ただ、打ち上げ予定時刻の15時が近付いても、ロケットの打ち上げ準備開始の連絡が入ってこない。どうやらフロートを固定するアンカーの設置に苦労しているようだ。「釣りキンメ祭り」のあとにロケット打ち上げが行われることを知っている近隣住民と思われる人が数十人、砂浜で打ち上げを待っていた。

日没後は撤収作業にも支障があるため、ロケット打ち上げは17時までと設定されている。フロートの固定が完了し、洋上作業にあたっていたメンバーが支援の漁船へ移乗して離脱。ロケットへ酸化剤の亜酸化窒素の注入を開始したのは16時半を過ぎたころだった。当初は出港から1時間半程度を予定していたので2倍強の作業時間を要したことになるが、初めての実験であることを考えれば上出来だろう。

オレンジの作業服を着ているのは、千葉工大や高校生の実験チーム。砂浜に設けられた本部テントでは、打ち上げの撮影準備のほか、風などによってロケットが想定範囲外に落下することのないよう、シミュレーションによる安全確認が行われていた (撮影:大貫剛)

そして、打ち上げ制限時間ギリギリの16時59分、ようやくロケットが打ち上げられた。今回はシーローンチそのものを初めて試すことが目的だったため、到達高度は200m程度。ロケットに搭載されたパラシュートの展開には失敗したものの、打ち上げは成功した。

落下したロケットだったが、海上に浮遊しているのを発見されたため、飛行データを記録したメモリーも回収できた模様だ。なお、ロケットには自分で海上を移動して砂浜へ帰着するロボットを搭載していたが、パラシュートの分離に失敗したためロボットも正常に機能しなかった。次回以降の打ち上げで再チャレンジするそうだ (画像提供:千葉工業大学)

今回の打ち上げ実験に至った経緯

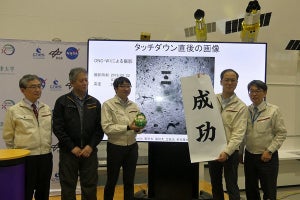

打ち上げ後、千葉工業大学工学部の和田豊准教授と、アストロオーシャンの森琢磨CEOが、今回の実験の経緯と意義について説明した。

この実験の発端は2つあったという。ひとつは、千工大の宇宙塵(うちゅうじん)採集構想。宇宙から降ってくる細かい塵を採集するため、高度100kmまでロケットを打ち上げることを目標に、2020年には高度30kmに到達するロケットを開発する計画を進めている。しかし、ロケット打ち上げは近隣住民や、ロケットが落下する海域で操業する漁業関係者の許可が必要で、宇宙塵が多く落下する時期に合わせて打ち上げることが難しいと予想されていた。

一方アストロオーシャンは、海上で石油を掘削する技術を応用し、小型ロケットを海上から打ち上げるシーローンチをビジネスにしようと、内閣府が主催する宇宙ビジネスのスタートアップコンテスト「S-booster2018」に参加、大賞を獲得した。和田准教授はS-boosterの最終選考より前にアストロオーシャンの森CEOに連絡を取り、千葉工大のロケットを海上で打ち上げる共同研究を行うことに決まったのだった。

今回の打ち上げで、シーローンチに関する多くの経験が得られたという。例えば、ハイブリッドロケットの発射台は4本のレールにロケットを挟むような構造になっているが、フロートが波に揺られて歪むために、レールの間隔も動いてしまったという。「地面に設置するのとは違う。やってみるまで気が付かなかった」(和田准教授)

一方、海上作業に豊富な経験を持つ森CEOの指導により、海上作業に初めて従事した学生達が、無事故であったことも報告された。もちろん救命胴衣などは装備しているが、フロートからの転落のほか、工具や機材の海への落下も1件もなかったとのことだ。

千葉工大とアストロオーシャンは今回の成功を踏まえ、来年以降は高度30kmに達するシーローンチを計画、将来は高度100kmを目指すということだ。