マサチューセッツ工科大学(MIT)の神経科学者チームは、脳内の神経活動を直接的にモニタリングできる新型の磁気共鳴画像法(MRI:magnetic resonance imaging)を開発したと発表した。MRIセンサで脳内のカルシウム(Ca)イオンの動きを検知する仕組みとなっている。研究論文は「Nature Nanotechnology」に掲載された。

従来型MRIでは脳内の血流の変化を検知するが、これは神経活動のシグナルとしては間接的なものであった。これに対して、今回の研究では神経発火現象に直接関係しているカルシウムイオンの動きを検知できる。

カルシウムイオンの濃度は神経系の信号伝達現象と深い関連があるため、これを調べることで脳の特定機能を神経活動のパターンと結びつけたり、特定の作業中に脳内の離れた領域間でどのようなコミュニケーションが行われているかといったことが解明できるようになると期待されている。

脳内のカルシウムイオンを調べる手段としては、これまで蛍光分子マーカーを使って顕微鏡観察する方法があったが、狭い領域しか観察できないという限界があった。今回のMRIは非常に大きな脳組織に対して適用できるという利点がある。

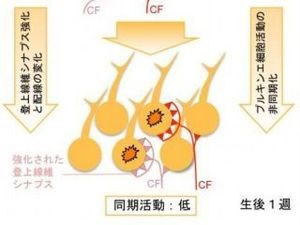

カルシウムセンサでは2種類の粒子を用いる。ひとつはシナプトタグミンと呼ばれるタンパク質であり、脳内でカルシウムと結合する性質をもつ。もうひとつは、脂質でコーティングされた酸化鉄磁性体のナノ粒子であり、こちらはカルシウムが存在するときだけシナプトタグミンと結合する性質がある。

カルシウムによってシナプトタグミンと酸化鉄磁性体ナノ粒子が結合してクラスター化すると、MRIの画像上ではその部分が暗く映る。ニューロンの外側でカルシウムイオン濃度が高くなっていることは神経活動の低下と関連している。カルシウムイオン濃度が低くなっているときは、その領域のニューロンが発火していることを意味するという。

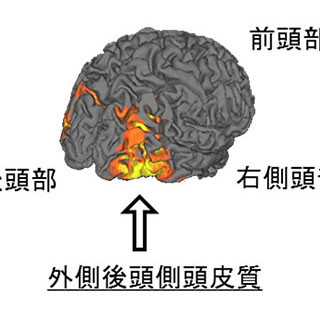

ラットを使った実験では、誘発脳の線条体と呼ばれる部位において化学的・電気的刺激によって誘発されて起こる神経活動の変化を、今回のカルシウムセンサを使って正確に検出できたとしている。線条体は、行動計画や学習に関与している部位であると考えられている。

開発されたカルシウムセンサは、現時点では、脳内に刺激を与えてから画像を得るまでに数秒間の応答時間を要するという。研究チームは今後の課題として、この応答時間をより短くすることを挙げている。また、血液と脳神経組織液との間での物質移動を制限している血液脳関門(blood-brain barrier)をセンサ粒子が透過できるように技術改良することによって、観察部位に粒子を直接注入しなくても広範囲に粒子を届けてMRI観察が行えるようにすることも目指すとしている。