京都大学(京大)は3月22日、繊毛虫テトラヒメナが岩や石などの壁面へと集まってくる仕組みを解明したと発表した。

同成果は、京大理学研究科の市川正敏 講師、大村拓也氏、日本学術振興会の西上幸範 特別研究員、東北大学の石川拓司 教授、基礎生物学研究所の野中茂紀 准教授らの研究グループによるもの。詳細は「米国科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America:PNAS)」オンライン版に掲載された。

テトラヒメナやゾウリムシなどに代表される繊毛虫は、野外では池の底や石、葉っぱの表面などの固体と液体の境界である壁面付近に多く分布していることが知られている。

この壁面付近は、餌となる有機物が堆積し、周りの流れも弱くなるため環境の変化が少ない、繊毛虫にとっては生きやすい環境であるといえる。しかし、遊泳しているはずの繊毛虫テトラヒメナがどのようにして壁面を検知してその付近に集まるのか、といったメカニズムは解明されていなかった。

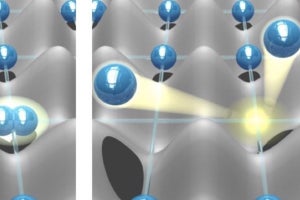

今回研究グループは、繊毛虫テトラヒメナが壁面付近を泳ぐ際の動きを実験で観測し、計測結果を流体シミュレーションで検証した。その結果、繊毛虫が壁面にとどまり続ける性質が「推進力を生み出す繊毛の機械的な刺激応答特性」と「繊毛虫の細胞形状」という単純な2つの要素だけで説明できることを明らかにした。

これらより、餌を食べる際の壁を這う運動と、餌場を探して壁から壁へと水中を高速で泳ぐ2つの運動とが、テトラヒメナ自身も特に意識することなく自動的にスイッチする形で両立されていることがわかった。つまり、複雑にも見える繊毛虫テトラヒメナの行動選択が、カラクリ細工のような簡単な原理で実装されていたことが判明した。

なお、今回の成果を受けて研究グループは、繊毛虫を含む原生生物の行動が積もり積もって地球環境に影響していることから、将来的には今回の研究の知見が地球環境のシミュレーターなどに用いられ、地球環境を考える一助になることも期待されるとしている。