アメリカ航空宇宙局(NASA)は、地球から700光年の距離にある太陽系外惑星「WASP-39b」の大気中に大量の水が存在する証拠を発見したと発表した。WASP-39bは土星と同程度の質量をもつ惑星であるが、その大気には土星と比べて約3倍の水が含まれているという。惑星形成の仕組みを理解する上でさまざまな知見を与えてくれる発見であるとしている。

-

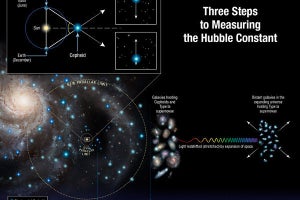

「熱い土星」と呼ばれる太陽系外惑星WASP-39bの大気中に土星の3倍以上の水が存在することを詳細なスペクトル分析によって明らかにした (Credit: NASA, ESA, G. Bacon and A. Feild (STScI), and H. Wakeford (STScI/Univ. of Exeter))

研究チームは、ハッブル宇宙望遠鏡およびスピッツァー宇宙望遠鏡の観測データをもとにWASP-39bの大気成分の分析を行った。天体が放つ光のスペクトルを詳細に調べることで、大気成分中に大量の水が水蒸気の状態で含まれているとの確証を得たという。

WASP-39bは乙女座に位置し、土星と同程度の質量をもつガス惑星である。土星と違って主星であるWASP-39との距離は近く、地球-太陽間の距離の1/20程度しかない。約4日間で主星WASP-39の周囲を1回公転するが、自転周期と公転周期が同期しており、常に主星に対して同じ面を向けているという。このため昼側の温度は776.6℃と高く、「熱い土星」などと呼ばれている。

大気中に存在する大量の水は、かつてWASP-39bの形成過程でたくさんの氷状物質の衝突があったことを示唆している。このため、WASP-39bは現在よりも主星から遠く離れた位置で形成され、その後に系内の宇宙空間を移動して主星の近くに移った可能性があるという。

今回の研究を主導した宇宙望遠鏡科学研究所(STScI)および英エクセター大学のHannah Wakeford氏は、太陽系外惑星を研究することによって太陽系についての理解も深まるとした上で、「惑星の形成過程は従来考えられてきたよりも複雑に入り組んでいるということが、太陽系外惑星の観察からわかってきた」とコメントしている。

研究チームは2019年からジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡を用いた研究を開始する予定である。同望遠鏡を使うとハッブル宇宙望遠鏡では捉えられない赤外波長の光を観測することができる。これによってWASP-39bの大気中に存在する炭素や酸素に関する詳しい情報が得られるので、惑星形成の仕組みに関する理解がより深まると期待されている。