順天堂大学は、ドーパミン神経細胞特異的にオートファジーを欠損させたマウスを作製したところ、孤発性パーキンソン病の病態を忠実に表現するモデルマウスとなることを示したと発表した。

同成果は、同大大学院医学研究科神経学の佐藤栄人准教授、服部信孝教授らの研究グループによるもの。詳細は「Scientific Reports」オンライン版に掲載された。

高齢化社会の到来に伴いパーキンソン病の有病率が上昇している。今後パーキンソン病患者の増加により、予想される社会的損失を軽減させるには、予防法や新規治療法の開発が必須だ。

現在の治療法では、病気が進行してからのアプローチが中心になっているため、効果的な治療のためには発症早期の介入が必要とされている。しかし、パーキンソン病の病態を忠実に表現するモデル動物が存在しないために、発症前から発症に至る過程を解析することが難しいなど、パーキンソン病の研究を進められない障壁があった。

一方、神経変性を伴う多くの疾患では、神経細胞内に封入体の形成がみられる。パーキンソン病でも、レビー小体と呼ばれる細胞内封入体が形成されることが病理的な特徴となっているが、その形成メカニズムは不明だった。

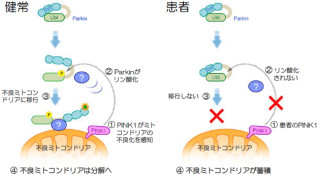

これまでの基礎的研究から、タンパク質分解系の異常であるオートファジーの障害がタンパク質の凝集物である封入体を細胞内に形成することが指摘されていた。

そこで、研究グループは、レビー小体の形成メカニズムの解明を目的として、ドーパミン神経細胞特異的にオートファジーの機能を欠損させることにより、細胞内封入体形成を伴うパーキンソン病のモデル動物の作製した。

その結果、孤発性パーキンソン病の病態を忠実に表現するモデルマウスとなることを示したほか、パーキンソン病に特徴的なレビー小体の形成メカニズムを明らかにしたという。

なお、今回の成果を受けて研究グループは、同成果は今後、パーキンソン病の予防・治療に大きく道を開く可能性を示すものだとしている。