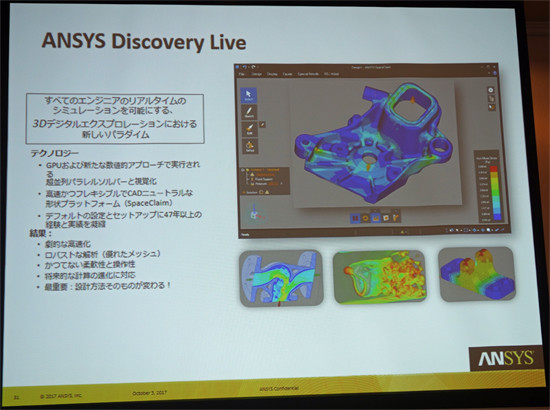

そうしたすそ野の拡大に向けた技術の1つが9月に発表されたばかりの「ANSYS Discovery Live」となる。

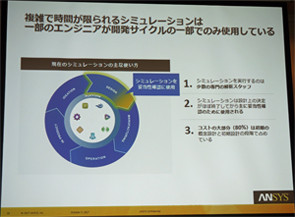

これは、NVIDIAのGPUとCUDAを活用した、いつでもどこでもリアルタイムなエンジニアリングシミュレーションを実現する技術。同社が、「これによりシミュレーションの使い方が変わる」と表現する同技術の特徴は、プログラムすることなく、リアルタイムに対象物の構造を変えて、流体の流れの変化を確認したり、といったことができるようになる点。「専門家ではない人間であっても、何かやってみよう、というレベルでデザイン変更を試すことができる。単に動きの変化を可視化するだけでなく、数値データを見たり、トラッキングしたり、といったこともほんの数秒もあれば実現できる」と、ANSYSのアプリケーション主任技術者を務めるPhilippe Laguna氏は説明するが、これにより、どこでもシミュレーションを行うことができるようになり、もっとも最適なデザインを手軽に探索することが可能になるということは、これまでシミュレーションを活用してこなかったような業界に対するシミュレーションの垣根を下げ、ユーザー層の拡大につながることが期待できるようになることが見込まれる。

|

|

|

Discovery Liveを提供するに至った背景。より製品開発の早い段階(コンセプト設計)から、シミュレーションを活用することで、幅広い設計オプションの探索の実現や、製品デザインの柔軟性を広げることが可能になるという |

|

ちなみに、現在、Discovery Liveはテクノロジープレビュー版として、構造、流体力学、および熱シミュレーションを含んだダイレクトモデリング設計機能が提供されており、NVIDIAの4GB以上のメモリを搭載したGPUを有するPCが必要となっているが(同社ではQuadro P5000/P6000、ならびにGP100を推奨)、GPUがない場合でも、オンラインクラウドベースの体験版でDiscovery Liveを試すことが可能となっている。

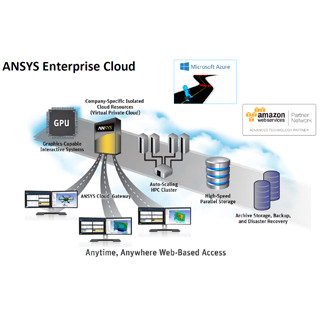

正式なサービスのローンチは2018年2月ごろを予定しているとのことであった。また、その際だが、NVIDIAのGPUを搭載していないといけないのは使い勝手が悪いのではないか、と聞いたところ、「ANSYSは、これまでにもAmazon Web Services(AWS)と提携してサービスを提供してきており、AWSにてGPUを活用できるインスタンスなどに対応することとなる。多くのカスタマはこうした仮想GPUの活用を選ぶのではないか」(同)としていた。

|

|

|

|

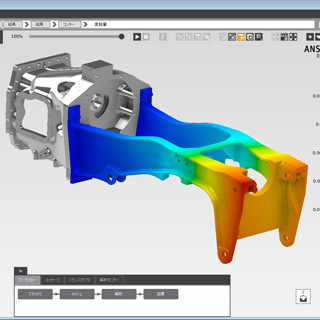

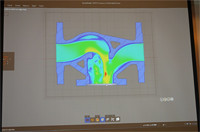

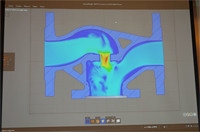

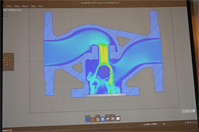

Discovery Liveのデモの様子。左が元の形状。中央は上下の配管の接合部の口のサイズを小さくしたら、どういった流れになるのかを、形状変化させただけで実現した様子。右はさらに、下の配管の中央に円筒形の物体を配置した場合の流れの変化の様子。こうした変化をリアルタイムで、プログラムなしで実現できることが特徴となっている |

||

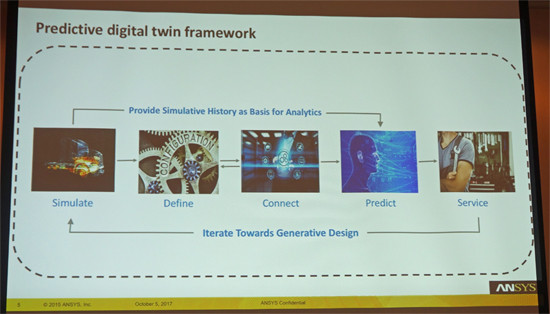

また、もう1つ、すそ野の拡大に向けた別の方向性の取り組みとしては5月に発表されたPTCとANSYSの協業が挙げられる。これは、PTCのIIoTプラットフォーム「ThingWorx」上にて、ANSYSのエンジニアリングシミュレーション技術を利用できるようにしたというもの。従来のThingWorxでは、センサからのデータは取得できたものの、例えばモーターやタービンの物理的な素材としての疲労の度合いなどは分からなかった。これが、ANSYSのソリューションを活用することで、シミュレーション上での計算から、どの程度の破損状況になっているのか、といったことがわかるようになるという。両社はこれを「予測型デジタルツイン」と表現。その定義を、「接続先から得られるセンサデータや、製品やプロセスのマルチフィジクスの情報を付加したダイナミックシステムモデル」と説明している。

これにより、何ができるかというと、現実の環境下での活用データがシミュレーションと出会うことになることから、例えば中東の砂漠の炎天下や、高緯度地域のような寒冷地での使用データを元に、次の製品の開発時に、最適なスペックを決定することが可能になるほか、想定していなかった使い方を認識したり、保守に対するアプローチを変えることもできるようになるとのことで、両社では、予測型デジタルツインについて、「業界のゲームチェンジャーになれる可能性を秘めたソリューション」という位置づけにあることを強調する。

|

|

予測型デジタルツイン(Predictive digital twin)のフレームワーク。実際の現場での使用データがシミュレーションと出会うことで、新製品の最適デザイン化が可能となったり、新たな機能の創出などにつなげることができるようになるという |

なお、ANSYSでは、今回ののパートナーシップについて、「ANSYSが提供しているエンジニアリングシミュレーションの価値をサービスの領域に拡張できるようになったことで、我々はサービス領域におけるシミュレーションの価値を開拓できるようになり、カスタマは、新たな価値を生み出すことができるようになる」とし、2~3年以内には、幅広い市場でのこうしたサービスが活用されていくことが期待できるとし、日本でもPTC、ANSYSともに積極的に活用に向けた提案を進めていきたいとしていた。