順天堂大学は8月18日、目にした物体が「なじみ深い」か「目新しい」かという相反する印象の判断が、大脳・側頭葉の神経細胞が出力する信号の増減によって決まることを、サルを動物モデルとした光遺伝学による神経活動操作で解明したと発表した。

同成果は、同大大学院医学研究科 老人性疾患病態・治療研究センターの宮下保司 特任教授(東京大学大学院医学系研究科 客員教授)、竹田真己 特任准教授、東京大学大学院医学系研究科の田村啓太 研究員らによるもの。詳細はアメリカ科学振興協会(AAAS)発行の学術誌「Science」に掲載された。

ヒトは、他人や物体を見るたびに、自己の経験や嗜好に基づく主観的な価値判断を行っているが、その中でも「なじみ深い」か「目新しい」か、といった親近性-新奇性の判断はもっとも基本的な判断とされており、これまでの研究では、側頭葉の嗅周野にそうした親近性-新奇性を反映した神経細胞が存在することが分かっていた。しかし、この領野の個々の神経細胞の活動が、どのようにして、そのような判断を引き起こすのか、直接的な因果モデルが存在していなかったことから、今回、研究グループでは、心理物理学的手法と光遺伝学的手法を組み合わせることで、因果モデルの導出を試みたという。

具体的には、サルに20~30個の物体を繰り返し提示し、それらを記憶させた後、その物体が見慣れたものか、見慣れないものかを主観的に判断する課題を遂行させ、その神経活動などを調査したほか、神経活動操作を実施。その結果、嗅周野の出力を担うスパイク発火を選択的に増加させると、記憶をした物体であっても、記憶していない物体であっても、「見慣れている」という回答を出すようになることを確認したという。

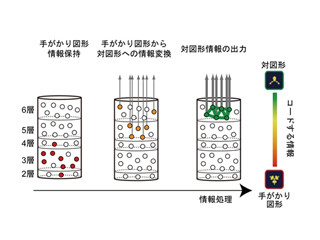

さらに、出力以外の情報処理機能を担う細胞も含めて調査を進めたところ、物体を記憶している細胞群が刺激された場合には、「見慣れている」という回答が増えたが、物体を記憶していない細胞群が刺激された場合、「見慣れない」という回答が増えることも判明。これらの結果から、研究グループでは、自身の記憶にある物体を目にしたときには、嗅周野の出力を担う細胞のスパイク発火数が増加して、ある一定のしきい値を超えることで、「なじみ深い」という印象が作成されるが、記憶にない物体を目にしたときは、出力を担う細胞のスパイク発火数が十分に増加せず、しきい値を下回ることで「目新たしい」という印象が作成されるという脳内情報処理モデルを導き出すことに成功したとする。

なお、研究グループでは、今回の成果について、目に入る情報の価値を経験と嗜好に基づいて主観的に評価し、適切に、時には不適切に行動するメカニズムの解明につながると説明しているほか、こうした行動に問題が現れる高次脳機能疾患に対する新たな治療法の開発につながることも期待されるとしている。