国立天文台は8月2日、アルマ望遠鏡を用いて、地球から94億光年の距離にある銀河団内にガスを豊富に含む銀河を17個発見したと発表した。

同成果は、国立天文台の林将央 特任助教と東北大学大学院理学研究科の児玉忠恭 教授、東京大学大学院理学系研究科の河野孝太郎 教授らの研究グループによるもの。詳細は米国の天体物理学専門誌「アストロフィジカル・ジャーナル・レターズ」に掲載された。

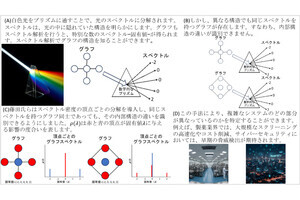

現在から見ておよそ120億年前から80億年前までの期間は銀河の中で活発に星が作られていたのに対して、それ以降、現在に至るまで星形成活動は低下の一途をたどっていることがこれまでの研究から判明している。いわば、星のベビーブームが過ぎ去り、少子化が進んでいると言えるが、これがどのようなメカニズムで進んでいるのかは、良く分かっていなかった。

また、銀河の集団である「銀河団」の中には、新しい星がほとんど作られなくなった楕円銀河が数多く存在するが、銀河団という環境がそうした個々の銀河にどのような影響をもたらすことで、そういう状態をもたらしたのか、といった具体的なメカニズムも良く分かっておらず、こうした謎の解明が求められていた。

、今回の研究ではアルマ望遠鏡を使って地球から94億光年の距離にある、つまり、丁度星のベビーブームが起きている銀河団「XMMXCS J2215.9-1738」を観測することで、こうした謎の解明に挑んだという。

具体的には、銀河団の銀河に含まれる一酸化炭素分子が放つ電子の観測を実施。その結果、同銀河団中17個の銀河で、一酸化炭素ガスからの電波の検出に成功したほか、これらのガスの豊富な銀河は、銀河団の中心部ではなく、それよりも外側に多く分布していることも確認したとする。

この結果について研究グループでは、もともと銀河団の外にあったガスの豊富な銀河が銀河団の重力にひきずりこまれる最中に、銀河団の高温ガスにより、もともと含まれていたガスが剥ぎ取られてしまったほか、星形成活動でも消費され、最終的にガスがなくなり、星の形成活動を終えるという銀河の進化についてのメカニズムを示す成果と説明している。

なお、研究グループでは今回の研究成果について、銀河団に含まれる銀河の進化を明らかにしていく道筋を示すものになるとコメントしている。