高知大学・東北大学・国立環境研究所・日本大学・東京大学の合同研究チームは、海岸に生息する巻貝ホソウミニナへの津波の影響を約10年間にわたり調査した。その結果、仙台湾周辺の6つの干潟において、ホソウミニナの大多数が津波で死滅したにも関わらず、遺伝的な多様性には大きな変化がなかったことを突き止めた。これは、ホソウミニナが大津波のような自然災害に対して高い頑強性を持つことを示している。

巨大津波が海岸動物の個体群構造(生息密度や体のサイズ)と遺伝的多様性に及ぼした影響について、震災前後のデータを比較して解き明かした研究は同グループによれば初めてとのこと。研究成果は、2017年3月10日付で国際科学雑誌Scientific Reports電子版に掲載された。

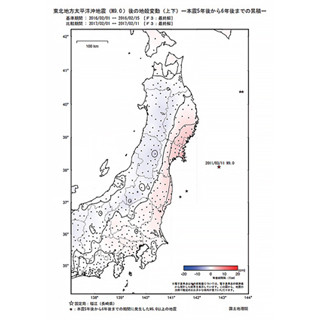

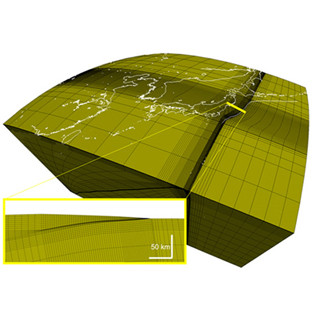

東日本大震災にともなう大津波が東北地方を襲ってから、約6年が経過した。この間、研究の蓄積により、沿岸の生物もまた津波により大きな影響を受けたことが明らかにされており、海岸地域では生物の種数や個体数が大きく減少した。

個体数の減少は、生物種を絶滅の危機にさらすだけでなく、環境変化や感染症への適応力の基盤となる遺伝的な多様性を減少させ、長期的な視点においても絶滅の危険性を高めてしまう。しかし、今回のような大津波が、生物種の遺伝的多様性にどのような影響を及ぼすか調査した研究はこれまでなかったという。

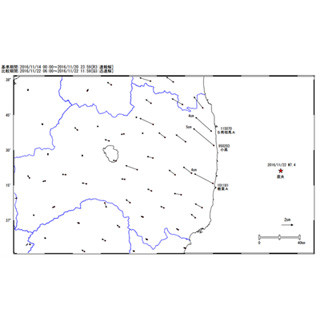

同研究では、細胞の核の中にある遺伝情報(核DNA)の中に散在する単純反復配列(マイクロサテライト DNA)を解析することで、干潟に生息する巻き貝ホソウミニナの遺伝的多様性が、津波により減少したかどうかを検証した。ホソウミニナは津波被災地の多くの干潟で優占する普通種であり、生息地間で遺伝的な分化も進んでいることから、遺伝的多様性の局所的な変化がみえやすいと予想し選択された。調査は、仙台湾沿岸と周辺海域の6つの干潟において、2004年から2015年までの期間に行われた。

結果として、津波により個体数が激減したにもかかわらず、ホソウミニナの遺伝的多様性は明確な減少をしていないことが明らかとなった。個体数は津波から約6年たった今も震災前より少ない状態が続いているものの、2013年からは津波後に生まれた稚貝も現れるなど徐々に回復のきざしを見せているという。

また、仙台湾沿岸には、約500~800年の周期で繰り返し大津波が打ち寄せてきたことが地質学的研究により判明しており、生物の「種」は通常100万年以上にわたって存続している。同グループはこれらの情報と調査結果から、たとえ個体数の減少があったとしても遺伝的多様性は簡単には減少しないこと、それこそが海岸の生物において津波を乗り越え、次世代へと命を繋ぎ、そして種を存続させる原動力になっている可能性があると考察した。

今回、ホソウミニナが示した遺伝的多様性の頑強性は、津波、洪水、淡水化や高温といった多様なストレスにさらされる干潟という環境で海岸動物種が長期間存続していく上で、欠かすことができない重要な要素であることを示した。

しかし、もともと個体数が少ない絶滅危惧種や希少種の中には、津波後に干潟から姿を消し、いまだに戻ってこない種も確認されている。今後の課題として、このような種に関しては、津波による遺伝的多様性の減少やそれにともなう種の絶滅が今後観察される可能性があるため、海岸生物が大津波により受けた影響の全体像を把握するには、さらなる研究の蓄積が必要だと考えられるということだ。