京都大学(京大)は2月1日、生後6カ月の乳児を対象とした実験から、弱者を助けるといった正義の味方的行為を肯定する傾向がすでに備わっている可能性が示されたと発表した。

同成果は、同大 教育学研究科の明和政子 教授、同 鹿子木康弘 特定助教、同 David Butler特別研究員、東京大学の井上康之 特任研究員、京都府立医大の松田剛 助教、東京大学の開一夫 教授らによるもの。詳細は英国の学術誌「Nature Human Behaviour」に掲載された。

攻撃されている他者のために身を投げ出して助けるような行為は「美徳」として受けとめられ、道徳、正義、ヒロイズムといった概念とむすびつけてイメージされており、これまでの研究から、そうした正義の行為がみられるのは就学前ころであることが知られていた。しかし、そうした正義の概念は、生後の学習によるものなのか、生後早期からすでにみられる傾向であるのかについては良く分かっていなかったという。

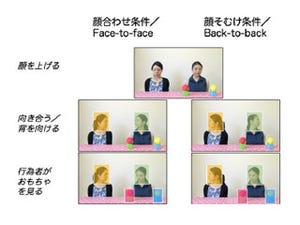

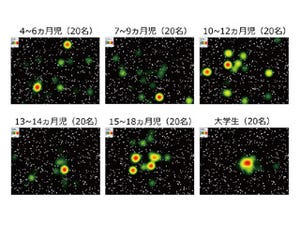

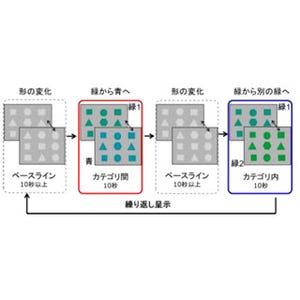

そこで研究グループは今回、生後6カ月の乳児を対象に、攻撃されている弱者を助ける第三者である正義の味方を好むのかどうかを調査。その結果、攻撃的な相互作用を止める場合においてのみ、第三者の介入行為をポジティブに評価していること、ならびにそうした介入行為を「正義の行為」として認識していることを確認したという。また、行為の意図を考慮して、正義の行為を評価する能力については、生後6~10カ月の間に発達することも確認したとする。

これらの成果について研究グループでは、正義の行為を理解し、肯定する傾向は学習の結果ではなく、ヒトが生来的に有している性質である可能性が示されたとしており、今後は、今回示された正義を肯定する傾向が、遺伝や環境といったどのような要因によって発達するのか、その後発達する、より高次な正義感とどのような関係にあるのか、といったことの解明を進めることで、社会的課題であるいじめの本質的な理解とその解決に向けた議論などにつなげていければとコメントしている。