京都大学(京大)は9月27日、生物を模倣した触媒反応を開発し、エネルギー・半導体応用が期待される機能性炭素細線(炭素ナノリボン)の合成に成功したと発表した。

同成果は、京都大学エネルギー理工学研究所 坂口浩司教授、小島崇寛助教、中江隆博 助教、博士課程の宋少堂氏らの研究グループによるもので、9月26日付の英国科学誌「Nature Chemistry」オンライン版に掲載された。

従来の炭素ナノリボン合成法では、原料分子を超高真空中で高温に熱した金属基板に吹きかけて化学反応させる「超高真空ボトムアップ合成法」が用いられてきた。しかし同方法では、単純な構造を持つ原料分子では成功するものの、複雑な構造を持つ原料分子では、金属上で乱れた高分子構造を取るため未成功となっていた。

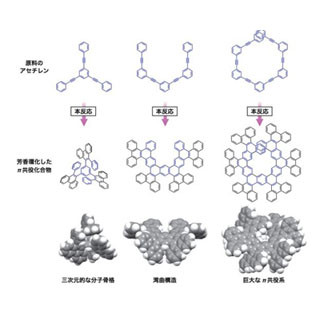

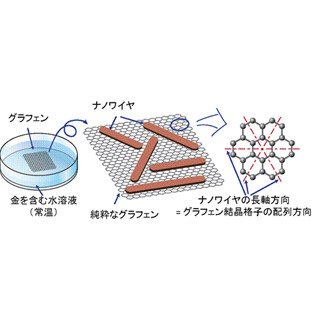

今回、同研究グループは、新しいボトムアップ合成法として「生物模倣型触媒反応」を開発。これは、Z文字の形に設計した複雑な構造を持つ原料分子(Z型分子)を、同研究グループが開発した2ゾーン化学気相成長法を用いて、高温に熱した金属基板に吹きかけるという原理になっている。

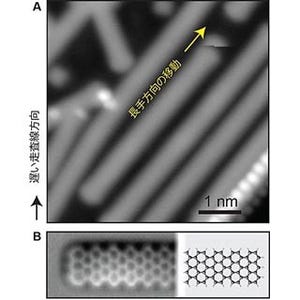

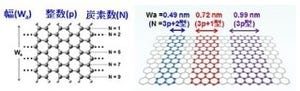

Z型分子は、ベンゼン環がZ文字型に連結した複雑な構造を持っているにも関わらず、中心に2つの蝶つがいのような部分を有するため、柔軟性と剛直性を両立させたしなやかな構造を持つことが特徴。金属基板に吹きかけられた高密度の原料分子は、2つの蝶つがいが上下に歪んだような特殊な非対称形(不斉)に変形し、自発的に形を識別して直線的に整列した不斉高分子に組み上がる。これにより、従来合成が困難であった"アセン型"の炭素ナノリボンに高効率に変換することに成功。同炭素ナノリボンは、アモルファスシリコン並みの高いキャリア移動度を示し、優れた半導体特性を示したという。

また、同研究グループによると、今回の表面触媒反応は、分子の形を識別し無数の化学反応のなかから最適の経路を見つける生物触媒である酵素に酷似していることから、従来の定説を覆すような現象であるとしている。