次に、今回の取り組みが目指す目標について伺った。吉本氏によると、この「ワタシプラス」は30代から40代の顧客が中心であるものの、そのセグメンテーションとターゲティングはそれぞれのブランドのマーケティング戦略によって異なってくるのだという。

「個々のブランドのターゲットに合わせてマーケティングのシナリオを動かしていくのがワタシプラスの役目。その結果ブランドごとに生まれる顧客の購買単価を高め、ロイヤルカスタマー化していくのが目標だ」(吉本氏)

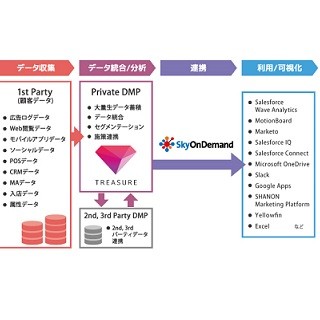

そこで重要な役割を果たしていくのが、吉本氏が構築しようとしている“ユーザー・プリファレンス・マネジメント”だ。顧客データベースはひとつにまとめ、一方で異なる顧客戦略を持つ個々のブランドに応じて柔軟なコミュニケーションを生み出していく。それによって、ひとつのプラットフォームでありながら顧客ニーズに応じてパーソナライズされた体験を生み出そうとしているのだ。

「お客様がどのようなブランドが好きか、どのような悩みを持っているのか、どのようなデバイスを使いどのように情報収集しているか、どのようなチャネルで商品を購入しているのかなどを統合管理しなければ、私たちが何をお勧めすればいいのかはわからない。そのためにも、“ユーザー・プリファレンス・マネジメント”は非常に重要だ」(吉本氏)

一方、各ブランドが展開するブランドマーケティングやペイドメディアの運用も、今回のプライベートDMPの施策に取り込んでいくという。

「ブランディングの訴求に対してどのようなユーザーが反応しているのかを細かくデータ取りしていきたい。ネイティブアドの展開でも、ページのどの部分に反応しているのかなどを把握することで、ユーザーが私たちの訴求のどこに反応したのかを理解することができる。こうしたデータも“ユーザー・プリファレンス・マネジメント”の要素に取り込んでいきたい」(小林氏)

吉本氏は、今回のプライベートDMPとワタシプラスの立ち位置について、“ブランドの戦略を支援すること”、“ブランドにを体験する新たな顧客を開拓すること”という2つの役割を挙げている。前述の通り、資生堂の各ブランドのターゲティングやマーケティングシナリオはそれぞれのブランドの担当部門が考案し、ワタシプラスはそのマーケティング戦略を支援する立場になる。しかし一方、固定のブランドを持たない初期の顧客に対しては、ブランド選択の機会を提供するなどしてブランドに対する新たなロイヤルカスタマーを醸成する役割を果たすことになる。ブランドを横断するプラットフォームであるからこそ、その特性を活かして社内のあらゆるブランドのマーケティングを縁の下で支えようとしているのだ。

今後の活用について、「各商品のマーケティングプランは、基本的に各ブランドの部門が考えていく。私たちの役割は、そのマーケティングプランを実現するために、プライベートDMPを活用して支援していくこと。DMPを活用するか否かも各ブランドが個別に決めるが、まずは成功事例を作り上げて共有することで、DMPの有用性を啓発しながら活用シーンを拡大していきたい」と吉本氏は語る。

また小林氏も、「検討の初期段階で接触する外部メディアで、どのような広告コミュニケーションを生み出せばそのときのユーザーの思いに応えられるかを考えていきたい。検討初期段階で商品を強く勧めても、恐らく共感は得られない。そこで、どのように商品に関心を持ってもらえるかというストーリーを設計し、ゆっくりと将来の顧客を育てていくことが重要ではないか」と続けた。