理化学研究所(理研)は3月19日、グラフェンなどで見られる質量ゼロの2次元ディラック電子系において、電子間の相互作用が引き起こす金属から絶縁体への相転移(金属-絶縁体転移)が普遍的な性質を持つことを、スーパーコンピュータ「京」を用いたシミュレーションにより明らかにしたと発表した。

同成果は、理研 計算科学研究機構 量子系物質科学研究チーム 柚木清司チームリーダー、大塚雄一研究員、サンドロ・ソレラ客員主管研究員らの研究グループによるもので、3月18日付けの米科学誌「Physical Review X」オンライン版に掲載された。

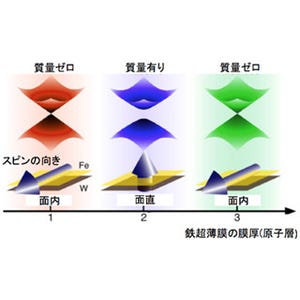

グラフェン中に存在する電子は、質量がゼロのディラック粒子として振舞うことが知られているが、ディラック電子にも普通の電子と同じ電荷やスピンの自由度がある。ディラック電子の集団は、電子が自由に動き回る場合は「半金属」となるが、電荷間に働くクーロン力が強くなると、質量がゼロであったディラック電子が質量を持つようになり「絶縁体」に相が転移する。またそれに伴い、隣り合う電子の間のスピンが逆向きに整列した「反強磁性体」状態になることが知られていたが、これまで電子間相互作用で引き起こされる「金属-絶縁体」の相転移の普遍的な性質についてはわかっていなかった。

同研究グループは今回、金属-絶縁体転移が起きる点(臨界点)で物理量が示す特徴的な指数である「臨界指数」を正確に評価するために、質量ゼロのディラック電子系を構成する「ハニカム格子」と「πフラックスを持つ正方格子」の2つの異なる模型に対し、独自に開発した量子モンテカルロ法によるシミュレーションを「京」で実行した。模型の各クラスタの格子点の数をNとして、N=2592の系までシミュレーションを実行したというが、これは先行研究の計算量の約100倍に相当するという。

金属-絶縁体転移に伴う反強磁性相の強さを表す秩序変数に対して有限サイズスクリーン解析という解析を行った結果、臨界指数は統計誤差の範囲内で一致することがわかった。次に、金属-絶縁体転移の指標となる準量子重み(相互作用による電子の絶縁体化の度合いを表す量)に対する計算を行った結果、この物理量から得られる別の臨界指数も2つの模型で一致し、「普遍性クラス」が存在することが示された。さらに、普通の電子系では絶縁体化していくにつれて、波としての群速度がゼロとなっていくのに対し、ディラック電子系では有限のままに保たれるという違いがあることも明らかになった。

同研究グループは今回の成果について、銅酸化物高温超伝導体やスピン液体などを示す分子性導体といった、ディラック電子を構成しない電子間相互作用が強い系でみられる金属-絶縁体転移を解明する第一歩となると期待できるとしている。