東京大学(東大) と言語交流研究所、および米マサチューセッツ工科大学(MIT)は2月18日、多言語の習得に関わる脳のメカニズムを解明することを目的に共同研究を開始すると発表した。

同研究は、東京大学大学院総合文化研究科 相関基礎科学系 酒井邦嘉 教授およびMIT 言語哲学科 スザンヌ・フリン 教授らを中心に行われる。プロジェクト期間は5年間を予定。

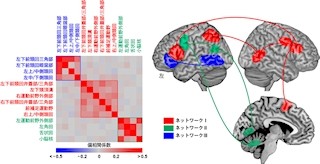

酒井教授は、人の言語処理の法則性を脳科学として実証する研究に取り組んでおり、これまでに、文法処理に特化すると考えられている左脳の前頭葉の一領域「文法中枢」の活動が、英語習得の初期に高まり、中期にはその活動が維持されるが、文法知識が定着する後期には活動を節約するように変化していることを明らかにしている。 またフリン教授は、MITの同僚 ノーム・チョムスキー教授の学説に基づき、30年以上にわたって多言語獲得について心理言語学的視点から研究を行っている。

今回の共同研究では、まずMRI(核磁気共鳴画像法)の技術を用いて、多言語の理解および習得中の脳の構造と機能について解析を行う。また、多言語教育を行う言語交流研究所が運営する「ヒッポファミリークラブ」の会員をはじめ、通訳者などの多言語習得者を対象に、言語学習者に見られる言語理解と発音把握などについて、多言語に触れた経験が脳に及ぼす効果を調査する予定となっている。

100年以上前に中国のドイツ大使館で通訳として活躍した、60カ国語を話せる男性の死後脳において、大脳皮質の前頭葉にある「ブローカ野」の44野が左右で対象、45野が左右で非対称であったという研究結果が2004年に発表されている。酒井教授によると、44野が対象であることよりも45野がアンバランスであることのほうが、文法の成績に強く影響しているという。

「しかしこの研究は死後の脳を使っている。今回の研究では、今現在生きている人の脳をMRIによって調べることで、脳の非対称性が言語能力にどのような影響を及ぼしているか調べていきたい」(酒井教授)

またフリン教授は今回のプロジェクトについて、「第一言語の習得に関しては比較的多くのことがわかっているが、多言語習得に関する研究結果はほとんどない。今回の共同研究で多言語の環境にいる方のデータを解析することによって、脳がどのように働いているかということを解明していきたい。また、日本での研究を皮切りに、アメリカやメキシコ、韓国のヒッポファミリークラブ会員のデータも利用し、世界へと広げていければ」とコメントしている。