金井さんがサユースに乗る最後の日本人宇宙飛行士に?

ところで、金井さんはもしかすると、サユース宇宙船に搭乗する最後の日本人宇宙飛行士になるかもしれない。

2011年にスペース・シャトルが引退して以来、NASAは新型宇宙船が完成するまでのつなぎとして、ロシアからサユース宇宙船の搭乗権を購入し続けており、そこにNASAの宇宙飛行士を乗せて飛ばしている。また、金井さんを始め、これまでサユースに搭乗した日本人宇宙飛行士の搭乗権も、このNASAがロシアから購入した分の中から割り当てられている。

しかし現在のところ、NASAは2018年の打ち上げ分までしか購入していないため、2017年11月に地球を出発し、2018年の春ごろに帰還する金井さんが、サユース宇宙船に乗る最後の日本人宇宙飛行士になる可能性がある。

なお2017年には、米国の民間企業2社(ボーイング社とスペースX社)が開発している新型の宇宙船が完成し、NASAやJAXA、欧州宇宙機関(ESA)やカナダ宇宙庁などの宇宙飛行士は、サユースではなく、この新型宇宙船によって打ち上げられる予定となっている。つまり、金井さんの次に飛ぶ日本人宇宙飛行士は、この民間の新型宇宙船に乗りこむことになる可能性が高い。

ただ現在、予算不足などが原因で開発に遅れが出ており、また今後、開発中に問題などが発生することも考えると、2017年に間に合わない可能性は十分考えられる。そうなると、NASAはまたサユースの座席を購入せざるを得なくなるため、金井さんが最後ということにはならないかもしれない。

9年後のISS

金井さんの宇宙飛行が決定したことで、現在の日本人宇宙飛行の中で、宇宙飛行を経験していない人はいなくなる。

現在のところ、ISSは2020年まで運用されることが決まっているが、米国などはそれを2024年まで延ばすことを提案している。すでにロシアやカナダはこの提案に賛同しており、日本と欧州は2016年まで決定を先送りするとしている。

仮に2024年まで運用を延長することになったとしても、金井さんが現在38歳ということを考えると、9年後でも十分に現役として活躍できる年齢だ。実際にJAXAは、2013年11月に、宇宙飛行士の新規採用を当面の間凍結する、と明言している。

この当面、というのが、具体的にどれぐらいの期間を指すのかはわからない。もっとも、それはJAXA自身も知らないし、決められることでもない。

現在の日本の宇宙開発は、内閣府の中に設置された「宇宙開発戦略本部」が取り仕切っており、また同様に内閣府に設置されている「宇宙戦略室」が、計画の企画や立案、調整を、そして「宇宙政策委員会」が審査や意見などを行っている。

しかし現在、これらの中では有人宇宙計画の評価はあまり高くなく、今の段階で決まりつつあることといえば、コストを削減した上での「きぼう」の継続的な運用や、宇宙ステーション補給機「こうのとり」の改良ぐらいで、ISS"以降"の、日本の有人宇宙計画については、何も具体的なことは決められていない。

金井さんの例にみるように、新しい宇宙飛行士を育成するには年単位の時間がかかり、さらに新しい有人宇宙計画を立てるのにはそれ以上の時間がかかる。ISSの運用終了まで長くともあと9年、残された時間は多くはない。

米欧は火星や小惑星へ、ロシア、中国は新宇宙ステーション建造

ところで、他国はISS以後の世界を、どのように見据えているのだろうか。

まず米国NASAは、かねてより月や火星、小惑星を有人探査を行う計画を進めており、現在はそのための新型宇宙船「オライオン」と、新型の超大型ロケット「スペース・ローンチ・システム」(SLS)の開発を行っている。

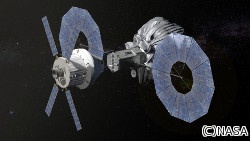

オライオンは2014年12月に無人での試験飛行に成功し、2018年11月にはSLSの初打ち上げも兼ねて、月まで行って帰ってくる無人の試験飛行を行う予定を立てている。有人飛行は2021年以降に予定されており、月の近くまで運んできた小惑星に宇宙飛行士を送り込んで探査が行われる。そして2030年代には、火星への有人飛行が計画されている。

また欧州は、この米国の計画に参加する意向を示しており、オライオン宇宙船の「サーヴィス・モジュール」と呼ばれる、エンジンやバッテリー、生命維持装置などが搭載されている部分の開発と製造は、欧州側が担うことになっている。これは計画の首根っこを押さえているのと同じであり、計画の内容などに対して、ある程度の口出しができる権利をもつ。

|

|

|

NASAが計画中の、小惑星を月の近くまで運び宇宙飛行士が探査する「小惑星転送ミッション」の想像図 (C)NASA |

ESAはオライオン宇宙船のサーヴィス・モジュール(後部の太陽電池が付いている部分)の開発を担当する (C)ESA |

一方ロシアは、ISSに結合されているロシア側のモジュールの中から、比較的新しいモジュールだけを分離して独立、さらにそこに新しいモジュールを結合させて、新しい宇宙ステーションを造る構想を持っている。ロシアが主導権を握る形にはなるものの、欧米にも参加を呼びかけてはおり、第2の国際宇宙ステーションのような存在になる可能性もある。また、その先には月の有人探査も視野に入れているという。

ただ、ロシアは近年、宇宙産業の力が低下しており、また連邦予算も厳しい状況にあるため、今後計画がどうなるかはまだわからない。

中国は2003年に「神舟五号」宇宙船によって有人宇宙飛行に成功し、2008年には「神舟七号」によって船外活動(宇宙遊泳)にも成功している。さらに2011年には、宇宙ステーション「天宮一号」の打ち上げにも成功し、無人の神舟宇宙船によるドッキング試験を経て、有人の「神舟九号」と「神舟十号」が訪れ、「天宮一号」の内部で科学実験などが行われるなど、ゆっくりとではあるが、着実に有人宇宙開発を進めている。

そして現在は「天宮二号」の開発を進めると同時に、より大型の宇宙ステーション「天宮」の開発も進めており、2018年に最初のモジュールを打ち上げ、2022年以降に完成させる予定とされる。もし予定通り計画が進めば、2022年から2024年にかけて、宇宙にISSと「天宮」の、2つの大型宇宙ステーションが存在することになる。

また、最近ESAは、中国との宇宙開発における協力体制を強化することを検討しており、たとえばESAの宇宙飛行士が「天宮」を訪れる、ということもあるかもしれない。

その他、インドも独自の有人宇宙船の開発を進めており、2014年12月には無人でのサブオービタル(軌道に乗らない)飛行試験に成功している。いずれは実際に人を乗せ、地球をまわる軌道に打ち上げることが計画されている。

また、イランも有人宇宙船の開発を進めており、数年のうちにサブオービタル飛行を行うとしている。

日本はどの選択を採るか

この状況の中で、まずロシアや中国の宇宙計画に参加することはまず考えられないし、ましてや、日本が独自に何らかの有人宇宙計画を立ち上げることも考えにくいため、米国と歩調を合わせるか、あるいは有人宇宙活動そのものを止めてしまうか、という選択肢しかないだろう。

しかし前者の場合、欧州がオライオンのサーヴィス・モジュールの開発で、計画の根幹を握っているのと比べると、日本がこれから参加を表明したところで、貢献できる部分は少ない。たとえば「はやぶさ」のような無人探査機で、有人探査の露払いをすることなどは考えられるが、それは日本でなければできないことではない。

また、そもそもミッションの内容からして、参加できる宇宙飛行士の人数はISSより少なくなるため、日本人宇宙飛行士が搭乗できる機会も必然的に少なくなる。そのため、貢献に見合うだけの利益が得られるかはわからない。参加するにしても、「どういう形で参加するのか」が重要となり、大きな議論となるだろう。たとえば年間何百億という予算を使いながら、アポロ計画以来初めて月に降り立つ宇宙船に、日本人宇宙飛行士が乗っていなければ、大きな批判を受けることになるかもしれない。

毛利衛宇宙飛行士がスペース・シャトルで宇宙を飛んでから、今年で23年になる。以来、宇宙開発事業団(NASDA)、そして現在JAXAは、有人宇宙船を持たないながらも、有人宇宙活動に関する知見を着実に蓄積してきている。その実績をどう生かすのか。あるいは、捨ててしまうのか。選択のときが迫っている。

国際宇宙ステーションを越え、月や火星、小惑星、そしてさらにその先の世界で挑みたいと夢見ている少年・少女たちは、今も日本中に大勢いるはずだ。たとえ困難な道でも、何らかの形で、彼らに夢を叶えるチャンスが訪れ、そして油井さんや大西さん、金井さんらの跡を継ぐ、新しい世代の宇宙飛行士が生まれることを切に願いたい。

参考

・http://www.jaxa.jp/press/2015/08/20150826_kanai_j.html

・http://iss.jaxa.jp/astro/kanai/index.html

・http://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/

soyuz_seat_modification_letter.pdf

・http://www8.cao.go.jp/space/comittee/27-kiban/kiban-dai8/gijisidai.html

・http://www8.cao.go.jp/space/comittee/27-kiban/kiban-dai6/gijisidai.html