この数年、「IoT」という言葉がビジネスの分野で使われない日はないが、この正式名称であるInternet of Thingsや日本語訳のモノのインターネットと言われても、いまいちピンと来ない人も多いのではないだろうか。特に日本では、そうした傾向が顕著であると指摘するのは、コンサルティング大手のアクセンチュアだ。

同社が実施した世界約1400社(うち日本は50社)のCEOを対象とした「経営者がIoTをどのようにとらえているのか」に関する調査(グローバルCEO調査 2015)でも、グローバルでは約7割の企業が競合がIoTの活用によりビジネスモデルを変化させると思うが、日本企業だけを見ればわずか16%であり、IoTにより競合が市場を一変させる製品やサービスを投入する可能性があると思っているか、という問いに対してもグローバルでは62%の企業がそう思うと答えたのに対し、日本ではやはり16%という結果となった。

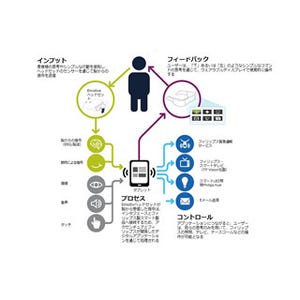

IoTの仕組みは、簡単に述べれば人が介在しない機器が、自動的にセンサなどから情報を収集し、それを集め、分析・解析し、ビジネスに役立てよう、というものだ。特に産業界でのIoTの活用についてアクセンチュアではIndustrial IoT(IIoT)という言葉を用いている(筆者は、昨年来、産業分野向けIoTを同社と同じようにIIoTと呼び、コンシューマ分野向けをConsumer IoT、CIoTと呼んでいるが、同社ではそうした呼び名はしておらず、IoTの中でも特に重要な分野としてIIoTという名称を用いている、としている)。

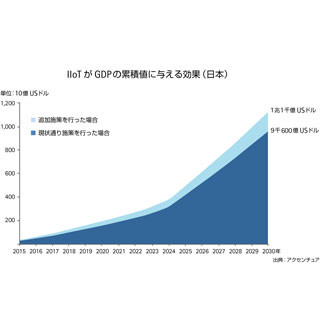

では、こうした世界と日本の経営者の意識に差異はどこから生まれてくるのか。同社の調査では、IIoTがもたらすであろう期待(効果)が異なる点を指摘している。グローバルで見た場合、約6割の経営者が新たな収益源の創出に貢献すると考えているが、日本の経営者の場合、約6割がオペレーションの効率化や生産性向上のためのツールとしてとらえているというのだ。また、その恩恵を受ける分野として見ているのは、大半の経営者はITや小売りといった業界に限られるとの見方を示しており、次いで多い製造業や金融の4つの業界に集中してしまっており、まんべんなくすべての分野で恩恵を受けるというグローバルの潮流とはかけ離れたものとなっている。もちろん一部の日本の経営者も新たな収益源との期待をしているが、経営者の考え方次第で2極化しているともいえる。