東京大学(東大)と東京工業大学(東工大)は6月26日、大腸菌が餌に反応する際に生体内で情報が果たす役割を定量的に解明することに成功したと発表した。

同成果は、東大 工学系研究科の沙川貴大 准教授と東工大 大学院理工学研究科の伊藤創祐 日本学術振興会特別研究員らによるもの。詳細は、英国科学雑誌「Nature Communications」に掲載された。

物理学者マクスウェルが示唆した「マクスウェルの悪魔」は、熱力学第2法則を破ることができることを示したものだが、長い間パラドックスであると考えられていた。しかし、近年、実際に実験により、この悪魔を実現できるようになったほか、「情報量」の概念を熱力学に取り入れることで、悪魔が熱力学第2法則と矛盾しないことも明らかになり、そこが情報処理過程にも適用できるように拡張された熱力学「情報熱力学」の発展につながっている。この情報熱力学を用いることで、分子レベルでの情報処理をする際のエネルギーコストを明らかにすることが可能となる。

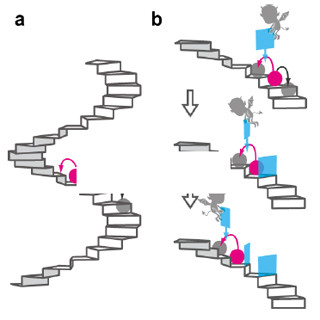

一方、大腸菌は細胞内で情報を上手く処理することで、環境の変化に適応しながらエサを探す「走化性」というメカニズムの存在が知られている。こうした生命の情報伝達メカニズムは、正確な誤り訂正が常に行われているわけではないが、大腸菌の走化性におけるシグナル伝達にはフィードバック制御が組み込まれており、これが悪魔と類似の働きをしているとみなすことができると考えられてきた。

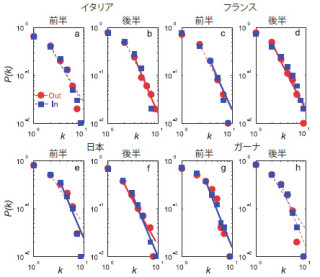

今回、研究グループはこうした類似性に着目し、情報熱力学によって生体内の情報伝達のメカニズムを解明することに成功したとのことで、これにより大腸菌の細胞内を流れる情報量が、大腸菌の適応行動が外界からのノイズに対してどの程度安定であるのかを決める、という関係を明らかにし、その差異、情報量を定量化するために「移動エントロピー」を用いることが重要であることも分かったとする。また、大腸菌の適応のメカニズムは、通常の熱機関としては非効率(散逸的)だが、情報熱機関としては効率的であることを突き止めたとする。

なお、これらの成果について研究グループは、生体内でも定量化可能な物理量を用いて生体内の情報処理メカニズムを解明するための、新たなアプローチの第一歩になると説明しているほか、近年、マクスウェルの悪魔が実験的に実現されていることから、生体内の悪魔のメカニズムを人工的な情報処理に応用できる可能性があるとしている。