ロケットが航空機のように宇宙を飛び交う。そんなSFのような、そしてかつて一度砕かれた未来が、ついに現実のものになるかもしれない。

宇宙航空研究開発機構(JAXA)の宇宙科学研究所(ISAS)では、何度でも使用できる観測ロケットを開発する構想を持っており、現在はその前段階として、機体形状の検討をはじめ、再使用ロケット・エンジンや軽量タンクなど、再使用観測ロケットの実現に向けて必要となる技術の実証が行われている。

そのうち、最も難しい技術のひとつである、再使用ロケット・エンジンの技術実証試験が完了したことを受け、2015年6月15日に報道関係者向けに説明会が開かれた。

今回は、再使用観測ロケット計画や、現在進められている技術実証プロジェクトの概要、そしてこの研究の先に待つ未来について見ていきたい。

再使用観測ロケット

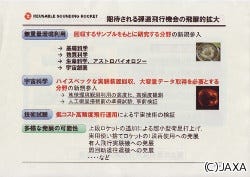

ISASは現在、超高層の大気の観測や天体観測、微小重力実験などを行う目的で、小型の観測ロケットを年に1機から2機ほど打ち上げている。観測ロケットというのは、H-IIAロケットなどの大型ロケットのように地球の周回軌道に人工衛星を投入するのではなく、高度150kmから300kmほどまで上昇し、観測や実験を行った後、そのまま海上に落下する。

この到達高度150kmから300kmというのが絶妙で、気球では高すぎて到達できず、逆に人工衛星にとっては低すぎるため、観測ロケットでしか到達できないという大きなメリットがある。また、システムとして小回りが利くため、実験提案から打ち上げまで短期間で実現可能で、理学・工学それぞれの実験でさまざまな研究成果が挙げられている。

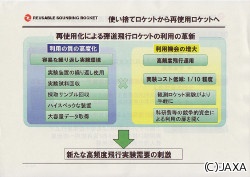

しかし、ロケットや観測機器は使い捨てることになるため、打ち上げのたびにロケットと観測機器を新たに製作する必要があり、実験や観測が失敗した場合に修理して再挑戦といったこともできない。また、観測ロケットの需要は高く、現時点でも1年間に10回程度の実験が求められおり、さらにもっと多くの利用需要が眠っているとも考えられている。さらに、観測機器や実験試料の回収をしたい、観測する方向を自在にコントロールしたい、もっとゆっくり飛んでほしい、もっと低く、あるいは高く飛べ……といった多くの要求があるという。

そうした需要に応えるために計画されているのが「再使用観測ロケット」である。その名の通り、今までのように1回ごとに機体を使い捨てるのではなく、まるで航空機のように何度も再使用できる観測ロケットだ。

観測ロケットが再使用できるようになれば、実験装置を繰り返し使用できるため、今までより高価で精密な装置が積みやすくなり、試料を回収できることで地上の高性能な装置で分析ができるようにもなる。また、今まではロケット内の実験データを電波で地上に送ったりしていたが、機体内の記録装置に保存できるので、大容量のデータが得られるという。そして何より、機体を毎回造り直す必要がないため、高頻度の打ち上げができるようにもなる。

現在の検討では、再使用観測ロケットは全長13.5m、直径3.0m、打ち上げ時の質量は11.5tになるという。現在の使い捨て型の観測ロケットと比べると大きくなるが、これは地上に帰還するための推進剤を積む必要があることなどが関係している。ロケット・エンジンは底部に4基あり、そのうち1基が故障しても安全に帰還できるようにするとされる。

最大到達高度は100kmから150kmで、打ち上げ頻度は1日に2回以上を目指すとされ、同一の機体で、メンテナンスしつつ、100回以上の再使用を可能にしたいという。

開発費は70、80億円ぐらいが見込まれており、また打ち上げ1回あたりの運用費は数千万円ほどで、これは1機あたり数億円かかる現在の使い捨て型観測ロケットからすると約10分の1ほどになる。

現時点では再使用観測ロケットそのものには予算は付いておらず、いつ運用が始まるかなどの目処は立っていない。ただ、その前段階にあたる技術実証プロジェクトには予算が付き、2010年度から研究が行われている状況にある。

再使用観測ロケット技術実証プロジェクト

ところで、宇宙開発が好きな方なら、かつてISASが「RVT」という小さなロケットの飛行実験を行っていたことを憶えておられるかもしれない。RVT(Reusable Vehicle Testing)は1990年代後半から開発が始まり、2000年代の前後に複数回、垂直に離陸して上昇した後、垂直に地面に着陸するという飛行実験を行っている。再使用観測ロケット技術実証プロジェクトは2010年度から始まったが、そこにはRVTで得られた知見が多く活かされており、再使用観測ロケットはまさにこのRVTの直系の子孫にあたる。

再使用観測ロケット技術実証プロジェクトでは、再使用観測ロケットの実用化に向けて必要となる、さまざまな技術要素の研究開発が行われている。プロジェクトにはJAXAを中心に、三菱重工業などが参画している。

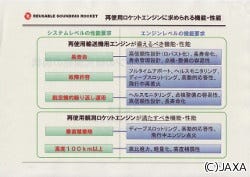

その中で開発されているもののひとつが、再使用ロケット・エンジンだ。再使用観測ロケットでは、まずフルパワーで上昇し、続いてエンジンを止めて慣性飛行を行い、そして着陸のためにふたたびエンジンに点火し、最終的には停止さたりと、何度も始動と停止を繰り返さなくてはならない。さらに、推進力を降下速度や姿勢に合わせて調整する必要もあるなど、通常のロケット・エンジンとはまったく違う動きを要求される。また1回限りではなく、簡単なメンテナンスだけで、何度も使えなくてはならない。

成尾助教は「スペース・シャトルのロケット・エンジンの設計寿命は55回とされている。しかし、実際には宇宙から帰ってくるたびに、エンジンを機体から降ろして、全部分解して点検するようなことをしていた。そこで私たちは、簡単な点検だけで100回再使用できるようなエンジンの開発を目指すことにした。スペース・シャトルから得た教訓というのは、単に再使用ができるというだけではだめで、頻繁に運用できなければ、結局はコストを下げることができない。私たちの開発したエンジンでは、航空機のようにロケットを繰り返し運用ができると考えている」と説明した。

同プロジェクトで開発されたエンジンは、推進剤に液体酸素と液体水素を使用する。推力は40kNで、また22%から109%の間で自由に可変させる(スロットリング)ことが可能だという。

エンジンの開発はプロジェクト開始と同じ2010年度から始まっており、設計や製造、部品単位での試験が繰り返された後、2014年度にエンジンのシステム全体の性能を確認する試験が実施された。この試験は、短時間の燃焼の1回の打ち上げに相当する量の負荷をかけられる「寿命加速試験方法」という手法を使用して行われ、今年2月までに、エンジンの起動と停止の累積回数は142回を記録、累積燃焼時間は3785秒にも達している。これにより、100回の打ち上げに相当する負荷に耐えられることが実証されたという。またその中で、垂直離着陸時や、飛行を中断しなければならない時などに推力を制御する性能と、応答性も実証され、さらに最短で24時間後に再打ち上げが可能な能力を持つことも実証されたという。

エンジン以外にも、たとえばタンクの中の推進剤の動きを制御する技術も必要となる。飛行中のタンク内の推進剤はちゃぷちゃぷと揺れ動いており、そのままロケット・エンジンに送り込もうとすると空気が混じってしまい、エンジンが破壊されることもある。そこで推進剤の液面を制御し、推進剤がしっかりエンジンに送り込まれるようにしなくてはならない。

またロケット・エンジンのノズルには、高度によって(周囲の大気圧によって)最大の性能が出せる最適な形というのがあるため、飛行中にノズルの大きさを変えられる仕組みも必要となる。

さらにエンジンなどが故障した際に、ロケットの判断でミッションを中断し、地上まで安全に帰還させるシステムも必要となる。

その他にも、機体の形状をどうするか、軽くて頑丈な推進剤タンクをどうやって造るかなど、いくつもの技術開発が進められている。これらが実際の再使用観測ロケットで採用されるかはまだわからず、別の技術を使うかもしれないし、あるいは運用を続ける中で改良が加えられるため、後々になってから実装するといったことが考えられている。

今年度には、新たに着陸脚の試験や、センサー類の試験なども予定されている。また、まだ具体的な日程や場所は未定なものの、実機よりやや小型の模型を使った滑空飛行試験も計画されているという。

今はまだ再使用観測ロケットそのものを開発する予算は認められていないが、もし開発が決定され、予算が付けば、最短で4年間で開発できるとしている。稲谷教授は冗談交じりで「2020年の東京オリンピックの会場の上空で飛ばせるようにしたい」と語った。