鉄系超伝導体の中で最も単純な結晶構造をとる鉄カルコゲナイドが超伝導状態へ変化する温度(臨界温度)を、従来の1.5倍の絶対温度23度(マイナス250℃)に上昇させることに、東京大学大学院総合文化研究科の今井良宗(いまい よしのり)助教、前田京剛(まえだ あつたか)教授らが成功した。従来の手法では合成が困難だった鉄カルコゲナイドの薄膜を作製することによって実現した。鉄系超伝導体の解明、応用化に向けた研究の新しい手がかりとなりそうだ。大学院生の澤田雄一(さわだ ゆういち)さん、鍋島冬樹(なべしま ふゆき)さんとの共同研究で、2月2日付の米科学アカデミー紀要のオンライン速報版に発表した。

|

|

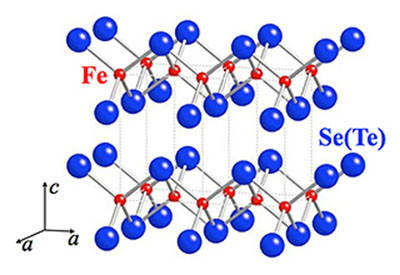

図1. 鉄カルコゲナイド超伝導体FeSe1-xTexの結晶構造。鉄とセレン(テルル)の四面体からなる層だけが積み重なった構造をとる。鉄系高温超伝導体の中で、最も単純な結晶構造である。(提供:東京大学) |

鉄系超伝導体は、東京工業大学の細野秀雄(ほその ひでお)教授らが2008年に報告した。発見から数カ月で、超伝導臨界温度が絶対温度55 度(マイナス218℃)まで上昇することが明らかとなり、1986年に発見された銅酸化物高温超伝導体に次ぐ、第2の高温超伝導体の物質群として注目を集め、現在も国内外で盛んに研究が行われている。

|

|

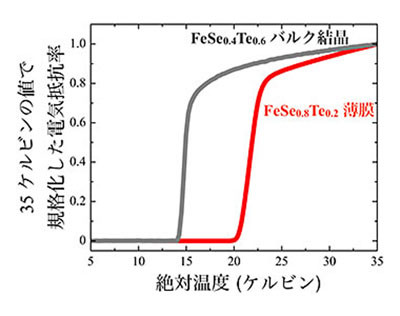

図2. 鉄カルコゲナイド超伝導体FeSe1-xTexのバルク結晶と薄膜試料について、電気抵抗率の温度変化。灰色のカーブが従来報告されていたバルク結晶で、赤色のカーブが今回作製した薄膜の値で、超伝導臨界温度はおおよそ絶対温度23度(マイナス250℃)。(提供:東京大学) |

中でも、鉄(Fe)とテルル(Te)、セレン(Se)から構成される鉄カルコゲナイド超伝導体(FeSe1-xTex)は四面体が積層した単純な結晶構造のため、鉄系超伝導の仕組みを解明するのに重視されている。しかし、従来の合成手法では、セレンとテルルの比が一定にはならない相分離現象が起こる組成領域が存在し、物性研究の障害となっていた。

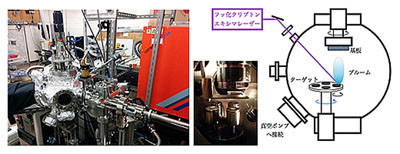

研究グループは、非平衡なプロセスで反応が進む「薄膜」に着目した。パルスレーザー堆積法で、フッ化カルシウム基板上に鉄カルコゲナイド薄膜を作製した。従来の合成手法では相分離が不可避であると考えられていた組成領域(テルルの組成量が0.1~0.4)でも、相分離を初めて抑制でき、一定の組成をもつ薄膜ができた。また、この薄膜の超伝導臨界温度を調べたところ、テルルの組成比(x)が0.2のとき、これまで同物質のバルク結晶で得られていた絶対温度15度よりも1.5倍高い絶対温度23度 であることがわかった。この値は、同物質の常圧下で得られる臨界温度としては最も高い。

臨界温度をテルルの組成量に対して図示したところ、最高の臨界温度を示す組成がこれまでバルク結晶で得られたものと異なることも見いだした。一般に鉄系超伝導体の超伝導臨界温度・構成比相関図はドーム状になるが、それとは異なる振る舞いをすることも明らかになった。

今井良宗助教は「鉄系超伝導を解明する鍵を握ると考えられている鉄カルコゲナイドで、特殊な組成領域の薄膜を作製して、超伝導になる臨界温度を上昇させることに成功した。この薄膜は、鉄系超伝導体の超伝導発現機構の解明につながることが期待される。また、大幅な超伝導臨界温度の向上は、他の超伝導体の臨界温度を向上させる新しい指針ともなりうるだろう」と話している。