東京大学と科学技術振興機構(JST)は11月21日、インフルエンザウイルスの増殖に関わる約300個の宿主タンパク質の同定し、それぞれのウイルス増殖サイクルにおける作用を決定することに成功したと発表した。

同成果は同大学医科学研究所の河岡義裕 教授と渡邉登喜子 特任准教授らによるもので、11月20日付け(現地時間)の米科学雑誌「Cell Host and Microbe」オンライン版に掲載された。

現在、インフルエンザの治療薬としてタミフルなどの抗ウイルス薬が使われているが、それらの薬剤は特定のウイルスタンパク質の働きを抑えるため、遺伝子の変異によって薬が効きにくくなる耐性ウイルスが発生してしまう危険性がある。そのため、ウイルスのタンパク質に作用せずにウイルスの増殖を抑える抗ウイルス薬の開発が求められている。

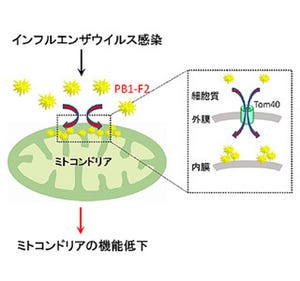

ウイルスは宿主細胞内のたんぱく質の働きを利用して増殖するため、宿主細胞のタンパク質とウイルスの相互作用を抑える薬剤があれば、有効なインフルエンザ治療薬となる可能性がある。

同研究グループは、インフルエンザウイルスタンパク質と結合するヒトタンパク質(宿主因子)を網羅的に探索。その結果、11種類のインフルエンザウイルスタンパク質と相互作用する1292個の宿主因子を同定した。

次に、それらの宿主因子がインフルエンザウイルスの増殖とどのように関係しているのかを調べたところ、ウイルスの増殖効率に影響を与える323個の宿主因子を同定した。また、それらの宿主因子の機能を阻害する薬剤が抗ウイルス薬として有効であるかどうかを検討した結果、いくつかの薬剤に抗ウイルス効果があることが確認された。

今回得られた成果は、インフルエンザウイルスの増殖や感染のメカニズムを明らかにするために有用であるとともに、インフルエンザ治療薬開発の重要なターゲットになると期待される。