情報通信研究機構(NICT)は5月27日、ドイツ標準時を生成しているドイツ物理技術研究所(PTB:Physikalisch-Technische Bundesanstalt)との共同研究により、通信衛星を利用した新しい手法で、約9000km離れた両機関で開発された「ストロンチウム(Sr)光格子時計」の生成周波数を直接比較することに成功し、両時計が刻む時間の長さが625兆分の1の精度で一致していることを確認したと発表した。

現在、1秒は中性子78個で安定している質量133の原子番号55「133-セシウム」原子の超微細構造遷移の共鳴周波数を91億9263万1770Hzとすることによって定義されている(日本標準時はセシウム原子時計が利用されており、NICTが生成している)。

この周波数はマイクロ波域にあるが、21世紀に入って原子の光学域にある遷移を利用する周波数標準の開発が急速に進み、現在ではSr光格子時計を含む複数の光原子時計においてセシウム時計より高精度のものが開発されている状況となってきた。

そのため、より高精度の時計があるにも関わらず、精度の低い時計を基準とする不都合が生じてしまう。高精度な時間の測定をしたい場合に、実質的に各自がより精度の高い独自の時間の単位を使うということも起こり得るからだ。従って、近い将来、国際単位系の秒の定義をいずれかの原子の光学遷移の周波数を用いて定義し直す(再定義)ことが議論されているのが現状である。

そこで国際度量衡局(BIPM)時間周波数委員会によって、実質的な再定義の候補として認められているいるのが、「秒の二次表現(Secondary representation of the second)」と呼ばれるものだ。ほかの原子遷移に基づく表現で最高性能のセシウムに比べておおむね精度の悪化が1桁以内に収まる原子遷移が、秒の二次表現としてその遷移の推奨する周波数値と不確かさが、世界中の研究機関が査読付き論文誌において報告した値を考慮して決められており、以下に示す通り8種類の遷移がある。

原子・イオン名/不確かさ

- 87-ルビジウム(Rb)/1.3×10-15

- 87-Sr/1×10-15

- 171-イッテルビウム(Yb)+(波長467nm)/1.3×10-15

- 27-アルミニウム+/1.9×10-15

- 199-水銀+/1.9×10-15

- 17-Yb/2.7×10-15

- 17-Yb+(波長436nm)/3×10-15

- 88-Sr+/4×10-15

この8種類の内、Rbを除く7つが光時計、さらに、その内、日本発の方式である光格子時計方式はSrとYbの2種類だ。光格子時計は、光原子時計の方式で、東京大学の香取秀俊教授(兼理化学研究所主任研究員)が2001年の助教授時代に提案した方式で、Srのほか、Yb、Hgの3つの原子種で動作が確認されている。およそ100万個の原子をレーザー光によって空間に補足することで、セシウム原子時計の精度を現在の15桁(10-15)から18桁(10-18)まで向上させることが可能とするものだ。

実際、近年のレーザー光の数100THzに及ぶ高い振動数をカウントすることによって性能が向上しており、Sr光格子時計については現在は4カ国6機関(日本ではNICT以外には産業技術総合研究所がYb光格子時計を発表している)で周波数が報告されている。そして、2012年当時にNICTを含む5機関の周波数測定値から決められた現在のBIPMの推奨値は、現時点で最も小さい不確かさ1×10-15が与えられており、秒の再定義の有力な候補とみなされているというわけだ。

性能的に上回っているのならすぐにでも再定義してしまえばいいと思われるかも知れないが、そう簡単にいくものでもない。ストロンチウム光格子時計など、光学遷移に基づくより不確かさの小さい光時計について、周波数標準として「誰が、いつ、どこで運用しても同じ1秒が得られること(標準としての普遍性)」は秒の再定義において決定的に重要である。つまり秒の再定義には、光原子時計の開発だけでなく、10数桁の数字に変換することなく、異なる機関の時計を接続して直接比較する技術を開発することも必要というわけだ。

現在、すべての光格子時計が本当に現行のセシウム標準を超える精度で同じ長さの時間を刻んでいるのかどうかについては、2つの光時計の距離が100km程度までは、光ファイバで結んで一方の生成する光周波数を通信帯波長に変換して伝送して比較することが可能なことから、日本国内についてはこの光ファイバリンクによって、客観的に証明済みである。

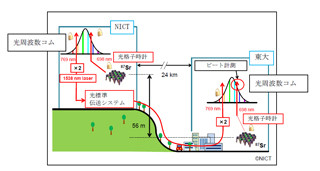

その実験はNICTと東大によって2011年に行われた。東京の小金井市にあるNICT本部と、24km離れた文京区の東大本郷キャンパスとの間を光ファイバで結んで、共同開発された2台のSr光格子時計(87-Srを使用)を接続。そして、周波数が7×10-16(6500万年に1秒)の精度で一致していることが実際に確認され、同一大陸内であれば光ファイバで比較可能なことが実証されたのである。

しかし、海を越えた大陸間など光ファイバでは接続できない地点との比較については、現行のセシウム標準を用いるため、300兆分の1(3.3×10-15)程度の一致しか確認することができないという問題があった。例えるなら、動かない安定した物体を、動いてしまう不確かな物差しで計測するというようなもので、秒の再定義に十分な精度での一致は別の手法の開発が期待されていたというわけだ。

離れた2地点に時計がある時、その時計の時刻差を調べる基本的な方法として存在するのが「双方向比較法」である。この方法では、まず互いに自分の時刻のタイムスタンプの付いた信号を相手に送信し、相手からの信号を受けた(自分の時計の)時刻と受信した信号の(相手の時計で打刻された)タイムスタンプの差を計算。この時刻差は双方でそれぞれ計算されるが、ここでは両者において信号の伝達時間は同符号で、両時計の時刻差は異符号で反映される。従って、2つの値の差を取って2で割ることによって、信号が伝達するのに要する時間が相殺され、両時計の時刻差を得ることができるというわけだ。衛星双方向比較は、この方法で通信衛星を介して2つの地上局間で行うものであり、同一の衛星を見ることができれば、時計の時刻差を測定できるのである。

NICTは日本標準時を生成していることは前述したが、同時に、ドイツの標準時との時刻差についてもこの衛星双方向比較の手法を利用して定常的に測定し、協定世界時の生成に協力している。世界の標準時ともいえる協定世界時は、世界中の研究機関にある原子時計約400台の平均から計算機内で作成される仮想的な時刻だが、その計算のためには時計間の相対的な時刻差を入力する必要があり、NICT-PTB間で行っている衛星双方向回線による定常的な時刻比較は、協定世界時の計算に貢献しているというわけだ。

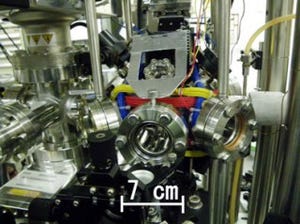

NICTが利用する通信衛星は、地上→衛星で約14GHz、衛星→地上で約11GHzの周波数が利用されており、従来の手法はこれに2MHz程度のコード信号による変調を施された信号が送信され、受信端で復調されたコード信号によって、相手からの信号の到着時刻が決定されていた。そこで研究チームは今回、搬送波の11GHzと14GHzの信号の位相差を観測して、両時計の周波数差のより高精度な測定をできるよう「衛星双方向搬送波位相法」を開発したのである(画像1)。

従来の方式は変調信号に時刻情報を載せていたのは前述した通りだが、今回開発された衛星双方向搬送波位相法は搬送波そのものを利用するので、搬送波は変調波より1000倍程度周波数が高いため、より小さい時間差を測定することができ、高精度な時計の周波数比較ができるという仕組みだ。これにより、従来の1秒間の測定精度500ピコ秒が0.2ピコ秒まで向上した。この0.2ピコ秒は衛星利用の「周波数比較法」では最も高精度だという。

なお周波数比較とは、1秒間の長さが原子時計の出す振動=周波数を数えて決定することから、NICTとPTBで生成される1秒が同じ長さであるかということを比較するものであって、勘違いしやすいが、両機関の持つ時計が同時にスタートできているかどうかを確認しているものではない。

そして画像2が、測定した2つの光格子時計の周波数比を示したものだ。これが1であれば、2つの時計はまったく同じ周波数を生成していることになる。数10回程度の測定を重ね、その平均値を取ると、1.0000000000000011±0.0000000000000016となり、不確かさ1.6×10-15で2つの時計の周波数が一致していることが確認されたというわけだ。

今回開発された衛星双方向搬送波位相法により、現在の秒の定義に依存せずに、秒の二次表現であるストロンチウム光格子時計の生成周波数を大陸間で比較することが可能となった。そのため、同手法は、光時計で秒の再定義がなされた時に、光時計による時刻を国際標準として国際間で維持するための有効な比較手法として期待されるという。

NICTとPTBは、双方ともSr光格子時計を持つと同時に国家標準時を生成しており、両者間では通信衛星を利用して常に互いの標準時の時刻差を計測している。今回開発された手法は、この時刻差測定技術を発展させたもので、9000km離れた2つの光格子時計の周波数を高精度に比較することを可能とした。

研究チームは、今回の衛星双方向搬送波位相法や新たに開発された伝送装置をさらに工夫することにより、さらなる精度向上を目指すという。例えば、原子時計の生成周波数は、17桁目(10-17)まで至ると、月や太陽の位置により変化する潮汐効果によってずれてしまう問題がある。しかし、それでも今回のような地球規模の周波数比較を短時間の測定で行えるとすれば、ノイズとなるこの潮汐効果を測定・校正することが可能だという。この精度になれば、重力環境を測定するセンサなど、時計以外の目的に光格子時計を応用する可能性も広がっていくとしている。