京都大学(京大) 物質-細胞統合システム拠点(iCeMS)は、ヒト多能性幹細胞(ES細胞やiPS細胞)と分化細胞を簡便に見分けることができる蛍光化合物を発見したと発表した。

同成果は、京大の上杉志成氏(iCeMS・化学研究所教授)、同 植田和光氏(iCeMS・農学研究科 教授)、同 中辻憲夫氏(iCeMS・再生医科学研究所 教授)、同 山中伸弥氏(CiRA・iCeMS教授)、同 平田直氏 iCeMS研究員、東京大学 医科学研究所の中内啓光 教授らによるもの。詳細は米国誌「Cell Reports」に公開された。

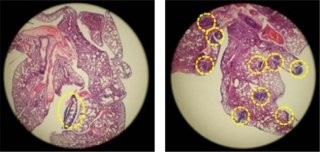

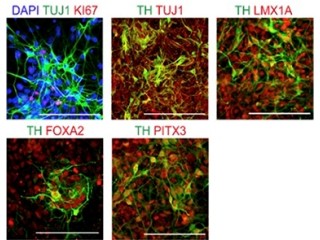

ヒト多能性幹細胞は、さまざまな細胞や組織に分化できる能力を持ち、再生医療技術への応用が期待されているが、未分化の幹細胞が残ったまま体の中に移植するとガン化するといった問題点もあり、ヒト多能性幹細胞を用いた再生医療を現実のものとするためには、未分化のヒト幹細胞と分化細胞とを明確に区別する必要があった。 そこで同研究グループでは、326個の蛍光化合物のスクリーニングを実施。その結果、ヒト幹細胞中で強く蛍光を発するが分化細胞中では蛍光が弱い化合物を発見。これを「KP-1(Kyoto Probe 1)」と命名したほか、こうした選択性は細胞膜上に発現しているABCタンパク質の作用によるものであることを突き止めたとする。

なお、研究グループでは今回の成果について、ヒト多能性幹細胞を用いた再生医療の安全性の向上に役立つことが期待され、簡便で安全性の高い再生医療の実現が期待できるようになるとコメントしている。