産業技術総合研究所(産総研)は2月17日、和光純薬工業 試薬事業部 試薬開発本部 ライフサイエンス研究所との共同研究により、移植用細胞に残存する未分化のヒトiPS細胞やヒトES細胞を、通常は廃棄する細胞培養液を用いて簡便に検出する技術を開発したと発表した。

成果は、産総研 幹細胞工学研究センター 糖鎖レクチン工学研究チームの舘野浩章 主任研究員、同・平林淳 首席研究員兼研究チーム長、同・器官発生研究チームの小沼泰子 主任研究員、同・伊藤弓弦 研究チーム長らの共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、現地時間2月12日付けで英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

ヒトiPS/ES細胞は、いろいろな細胞に分化できる「多能性」と、分裂して自分と同じ性質の細胞を増やせる「自己複製能」を持つ。その2つの能力により、再生医療のための細胞材料として大きな期待が寄せられているところだ。ただし、ヒトiPS/ES細胞を用いた再生医療には大きな解決すべき課題もある。ヒトiPS/ES細胞から分化させることにより調製した移植用の細胞に、ヒトiPS/ES細胞が残存していると、それらが腫瘍を形成する危険性があるのだ。

よって、患者の危険性を最小限にするためには、実際に移植治療を行う前に、移植用細胞にヒトiPS/ES細胞がどの程度残存しているかを品質検査することは必須だ。そのため、移植用細胞に残存するヒトiPS/ES細胞数を計測する技術の開発が求められていたのである。

これまでのところ、「フローサイトメトリー法」や「qRT-PCR(Quantitative Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction:逆転写ポリメラーゼ連鎖反応)法」などの技術があるが、それぞれに問題があった。フローサイトメトリー法は、溶液中に懸濁させた細胞の散乱光や蛍光を1個ずつ高速で測定する方法で、大量の細胞の性質を解析する際によく用いられる一般的手法である。もう1つのqRT-PCR法は、RNAを鋳型に逆転写を行い、生成されたcDNAをPCR法で増幅して、DNAの定量を行う方法で、調べたい遺伝子の量を定量的に解析する一般的手法だ。

しかしこれらの従来技術では、せっかく作った移植用細胞の一部を破壊して検査に使用する必要があった。このような問題点を解決するために、細胞自体を用いずに、移植用細胞にわずかに混入するヒトiPS/ES細胞を簡便に検出する新たな技術の開発が求められていたのである。

そうした要求の中で進められた今回の研究において見出されたのが、ヒトiPS/ES細胞に特徴的な「O型糖鎖」を持つ「ポドカリキシン(H3+ポドカリキシン)」が、さまざまな種類のヒトiPS/ES細胞から培養液中に分泌されているという点だ。

なお糖鎖とは、単糖がつながることによりできた一群の化合物のことだが、糖同士だけでなく、タンパク質や脂質などとも複合体を形成し多様な分子を形成するのが特徴である。すべての細胞表面を高濃度に覆い、その構造は由来する生物、組織、細胞により異なることから「細胞の顔」とも呼ばれ、細胞や疾患を判別するためのマーカー(疾患診断や細胞同定のための指標)として有効だ。細胞と細胞の情報伝達を仲介することにより、さまざまな生命現象に関与することでも知られている。またO型糖鎖は糖タンパク質の糖鎖の内で、タンパク質の「セリン」または「スレオニン残基」に結合している糖鎖のことをいう。

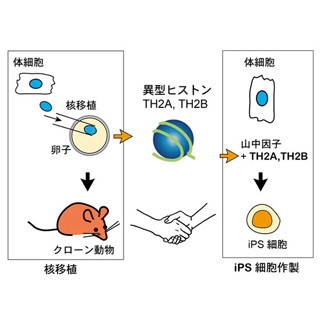

そしてポドカリキシンは、高度にO型糖鎖などで糖鎖修飾されているのが特徴の膜タンパク質の1種だ。ヒトiPS/ES細胞に発現するポドカリキシンは、ヒトiPS/ES細胞に特異的に存在する「Hタイプ3」というO型糖鎖を持っている。このポドカリキシンは腎臓などほかの組織にも存在するが、ヒトiPS/ES細胞に特徴的なH3+ポドカリキシンは、これまでの研究では通常の体細胞からは分泌されていないことがわかっている。つまり、培養液中のH3+ポドカリキシンを調べることで、細胞自体を使わずにヒトiPS/ES細胞を検出できるというわけだ(画像1)。

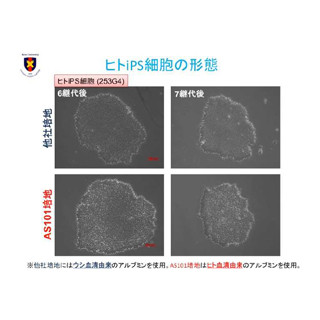

通常、タンパク質は特有のアミノ酸配列を認識する抗体を用いて検出することが多いが、ポドカリキシンは多量のO型糖鎖で覆われた巨大な「ムチン」様タンパク質であるために、抗体を用いることはできなかった。そこで、H3+ポドカリキシンに多く存在する特徴的な糖鎖構造に着目し、そのO型糖鎖を認識する「レクチン」を2種類用いて検出する新しい「サンドイッチアッセイ」系による検出システムが考案されたのである(画像2)。

なおムチンとは、動物の上皮細胞などから分泌される粘性物質のことだ。高度に糖鎖修飾された糖タンパク質であり、高い保水性と粘性を持つ。そしてレクチンとは、糖鎖に結合するタンパク質の総称で、ヒトからウイルスまですべての生物に存在する。糖鎖に結合することにより、さまざまな生命現象に深く関与していることが明らかになってきた。またサンドイッチアッセイとは、ある特定の分子を2種類の検出分子でサンドイッチ(挟み込む)することにより検出する方法の総称だ。2種類の抗体を検出分子として用いる抗体-抗体サンドイッチアッセイが一般的であり、疾患を診断する際によく用いられる。

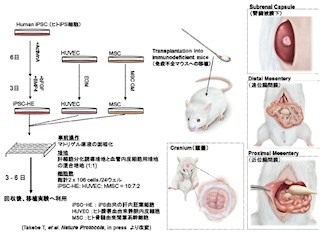

今回開発された検出システムの詳細な方法は以下の通りだ。

- H3+ポドカリキシンを認識する「rBC2LCN」を判別試薬として固定化した反応容器を準備する。なお、rBC2LCNとは、グラム陰性菌「Burkholderia cenocepacia」由来のレクチン「BC2L-C」のN末端ドメインの組み換えタンパク質のことだ。未分化なiPS/ES細胞と反応するものの、分化した体細胞とはまったく反応しないため、未分化なヒトiPS細胞を検出するための検出試薬として有効である。

- 1滴(50μL)の細胞培養液を反応容器に入れ1時間反応させてH3+ポドカリキシンを吸着させる。

- 洗浄して細胞培養液を除いた後、rBC2LCNとは別のO型糖鎖を認識する酵素標識「rABA」を、反応容器に吸着したH3+ポドカリキシンと1時間反応させる。rABAは、キノコ「Agaricus bisporus」由来レクチン「ABA」の組み換えタンパク質に酵素「ペルオキシダーゼ」を標識したもの。基質を加えると濃い青色を呈する。

- 酵素標識rABAを発色させ、その発色強度を測定して、H3+ポドカリキシン量を決定する。

- H3+ポドカリキシン量から、H3+ポドカリキシンを分泌したヒトiPS/ES細胞数を算出する。

今回開発された検出システムのポイントは、第1にrBC2LCNを判別試薬として用いてヒトiPS/ES細胞から分泌されるH3+ポドカリキシンだけを選択的に反応容器に吸着させること、そして、第2に1分子のH3+ポドカリキシン上に100個以上あると予測される構造のO型糖鎖を認識するrABAを検出試薬とすることで、1分子のH3+ポドカリキシンに多くの酵素を付着させて高感度検出を実現したことの2点点だ。すなわち2種類のレクチンを用いることで、選択性と高感度を両立させたのである。

今回の検出システムを用いると、多数の検体を3時間以下という迅速さで検査することが可能だという。また、10mLの培養液で1000万個の細胞を培養している場合、5000個(0.05%)以上のヒトiPS/ES細胞の検出ができるとした。移植用細胞中のヒトiPS/ES細胞の混入率を測定できるため、ヒトiPS/ES細胞を用いた再生医療の安全性評価法として期待できるとしている。

今後は、今回の技術を実際の再生医療に用いるヒトiPS/ES細胞由来の移植用細胞の安全性評価に利用し、ヒトiPS/ES細胞を用いた再生医療の促進に貢献していくという。また今回の技術の感度と定量性をさらに向上させると共に臨床検査機器を開発し、再生医療分野に広く普及させていく予定としている。