大阪大学(阪大)は2月13日、独・マックスデルブリュック分子医学研究所との共同研究により、脳内膜タンパク質「sorLA(ソーラ)」が、アルツハイマー病などの神経変性疾患発症の原因と考えられている「アミロイドβペプチド」(アミロイドを形成する化合物の1種で、ペプチドはアミノ酸が複数連なったもの)の蓄積を防ぎ、アルツハイマー病に罹るリスクを軽減する役割を持つことを明らかにしたと発表した。

成果は、阪大 タンパク質研究所の高木淳一教授、マックスデルブリュック分医学研究所のThomas Willnow教授らの国際共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、日本時間2月13日付けで米科学誌「Science Translational Medicine」に掲載された。

ヒトの脳内では加齢に伴ってさまざまな「神経毒性」を持つ物質が蓄積し、その毒性によって死滅する神経細胞が多くなると脳の機能が減退し、認知症などの症状が出ることになる。アルツハイマー病では特に、アミロイドβ(Aβ)と呼ばれるペプチドが長い年月をかけて凝集して脳内に特徴的な「老人斑」と呼ばれる構造体を作り、その毒性によって神経細胞が死滅するというのが現在の考えだ。

Aβは正常なタンパク質が切断されて生じるいわば「ゴミ」のようなもので、誰でも持っているものだが、何かの理由でこの切断が多くなったり、切断されたAβが凝集しやすかったりする性質を持っているとアルツハイマー病を発症しやすいことが知られている。アルツハイマー病の予防や治療には、この切断を制御したり、生じたAβが凝集しないようにしたりすることが有効だと考えられており、世界中でそのような方法の開発にしのぎが削られているが、未だにそのような方法や薬は見つかっていない。

アルツハイマー病の患者の遺伝子を調べると、発症していない人に比べていくつかの遺伝子にわずかの違いが見つかることがあるという。そうした違いが見つかっている遺伝子の1つがsorLAだ。sorLAは神経ニューロンに存在する膜タンパク質で、コレステロールの細胞内への取り込みに関与するリポタンパク質受容体と近縁の膜タンパク質である。

健常者とアルツハイマー病患者を比較すると、実際に患者の脳においてはsorLAの量が健常人よりも少ないことも報告されており、このタンパク質とアルツハイマー病発症のリスクに関連があることが示唆されていた。しかし、sorLAがどのようにアルツハイマー病発症やその重篤化に関わるのかは不明だったのである。

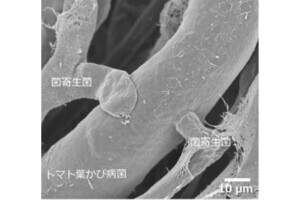

高木教授らは、このsorLAタンパク質の立体構造を調べる過程で、偶然このタンパク質がAβを結合する性質があることを発見した。そこで、Willnow教授らと共同で、sorLAを通常よりたくさん持つように人工的に改変したマウスを用いて、sorLAが増えると脳内に生じるAβの量を調べることにしたのである。その結果、Aβが75%も減少することを明らかにした。sorLAを培養細胞に発現させると、外から加えたAβを細胞が中に取り込んで、分解していく様子もとらえられたのである(画像)。

アルツハイマー病の中には、遺伝的要因により比較的早い時期に発症する「若年性(家族性)アルツハイマー病」というものがあり、いくつかの患者の家系で遺伝子が調べられているが、ある家族で見つかった「点突然変異」がsorLAタンパク質の中にあることが昨年報告された。この点突然変異を持つsorLAを細胞に発現させると、先ほどのAβを取り込み分解する活性がまったくないことがわかったのである。

この結果は、この患者においてsorLAの機能が失われた結果アルツハイマー病を早期に発症することになったこと、つまり、sorLAはヒトの脳が常に直面しているアルツハイマー病の危険に対して保護効果を持つことを示唆しているという。

アルツハイマー病の予防と治療のためには脳内Aβレベルを下げることが有効であると考えられるが、現時点で有望な薬はまだ開発されていない。今回の成果により、ヒトの脳の中には元々Aβのような「危険な」ペプチドを処理するためのメカニズムが存在していることが明らかになった。何らかの方法で脳内のsorLAを増やすことができれば、アルツハイマー病になるリスクを低減することができる可能性があるという。また、sorLAが持つ「掃除屋」としての機能の詳細な解明を通して、アルツハイマー病を含む神経変性疾患が発症する初期メカニズムの理解がさらに進むことも期待されるとしている。