東北大学は1月21日、極低温でも超弾性を示し、形状記憶合金として利用可能な銅合金「銅-アルミニウム-マンガン合金」を開発したと発表した。

成果は、東北大大学院 工学研究科 金属フロンティア工学専攻 大学院生の新津甲大氏(日本学術振興会特別研究員)、同・大森俊洋助教、同・貝沼亮介教授らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、1月28日に仙台国際センターで開催される「東北大学イノベーションフェア2014」で発表される予定だ。

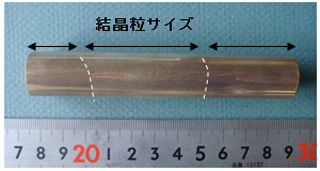

形状記憶合金には、材料を変形しそれを加熱すると元の形に戻る形状記憶効果のほかに、大きく変形させても変形力を除くと元の形に戻る性質の「超弾性」がある。通常の金属材料でもこのようなバネの性質を有しているが、超弾性合金ではその変形量が1桁大きいのが特徴だ。形状記憶合金として実用的に利用されている「ニッケル-チタン合金」では最大8%の変形歪み量の形状回復が可能である(画像1)。この特性を利用して、工業や医療など、さまざまな分野で利用されているというわけだ。ただし、超弾性を発現できる温度範囲に制約があるという弱点があった。

実は、これまで、極低温域での超弾性についての調査はほとんど行われてこなかったという。そこで研究チームは今回、極低温域における各種合金の超弾性の調査を実施することにしたのである。

超弾性合金は、変形する時の荷重は除荷する時の荷重より高い特徴がある(画像1)。今回の研究で、各種超弾性合金を用いてさまざまな温度での超弾性が調査された。すると、極低温域ではこの荷重差が大きくなることが主な原因で、超弾性が得られにくくなることがわかった。

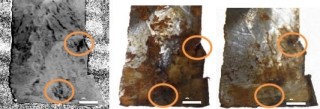

例えばニッケル-チタン合金では、液体窒素温度(-196℃)以下において荷重差が大きくなり、超弾性特性が得られにくくなるという具合だ(画像2)。一方、東北大学で開発が進められてきた銅-アルミニウム-マンガン合金では、極低温でも荷重差がほとんど増大せず、良好な超弾性を得られることが確認されたのである(画像3)。

今回の成果により、これまで、室温近傍で利用されてきた超弾性合金の、低温での利用が可能になる。宇宙などの極低温環境においての超弾性利用のほか、超伝導周辺技術、液体窒素、液体水素、液体ヘリウムなどの低温冷媒を使用する機器や液化天然ガス(LNG)設備などにおけるシール材としての利用も期待できるという。また、銅-アルミニウム-マンガン合金はニッケル-チタン合金よりも加工性や切削性に優れ、板や複雑形状での利用が可能であるという特徴も有するとした。