東京大学と理化学研究所(理研)は、慶應義塾大学、新潟大学、奈良県立医科大学との共同研究により、脳の発達中に、神経細胞のゲノムの中で、「LINE-1(ラインワン)」と呼ばれる「転移因子(レトロトランスポゾン)」が増えることが、統合失調症の病態に関わることを明らかにしたと共同で発表した。

成果は、東大大学院 医学系研究科 分子精神医学講座の岩本和也 特任准教授、文東美紀 特任助教、理研 脳科学総合研究センター 精神疾患動態研究チームの加藤忠史チームリーダーらの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、日本時間1月3日付けで米科学誌「Neuron」電子版に掲載された。

統合失調症はおよそ100人に1人という頻度で発症し、幻聴、妄想などの陽性症状、意欲低下などの陰性症状、認知機能障害などが出現し、社会生活が障害される精神疾患だ。統合失調症の発症メカニズムには、遺伝因子および環境因子の相互作用による脳発達の障害が関係していると考えられているが、その詳細はまだわかっていない。

2001年に終了した「ヒトゲノムプロジェクト」により、ヒトゲノムのおよそ半分が一見無意味な反復配列であることが判明した。そして、ゲノムの約6分の1を占める主な反復配列がLINE-1である。LINE-1は、ゲノムDNAがRNAに転写された後、逆転写により再びDNAとなり、ゲノムのほかの部分を壊して入り込む、レトロトランスポゾンと呼ばれる転移因子だ。

LINE-1がヒトゲノムの多くを占めるのは進化の結果であり、これが実際に転移することはほとんどないと考えられていた。しかし、2009年に米国のグループが、ヒトの脳が発達する過程において神経前駆細胞でこのLINE-1が活性化し、ゲノムのほかの領域に転移する現象が初めて確認されたのである。

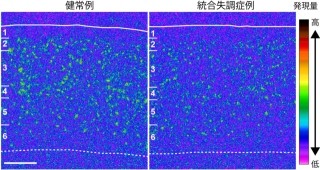

そこで研究チームは今回、統合失調症の病態にLINE-1が関係している可能性を考慮し、患者の脳組織におけるDNA中のLINE-1配列の含量を測定。すると、健常な対照群と比較して、LINE-1配列が統計学的に有意に増加していることが確認されたのである。また、別の患者群の脳組織を用いた場合でもLINE-1配列の増加が認められ、この増加は神経細胞で生じていることが判明した。

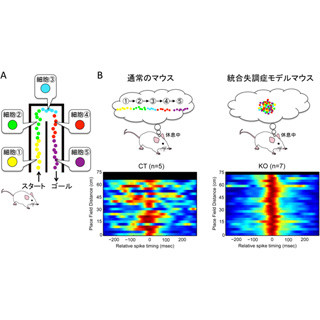

次に統合失調症の危険因子である発達期の環境因子(胎生期のウイルス感染や周産期障害)をシミュレーションした動物モデルを用いて検討がなされたところ、これらの環境因子によって、LINE-1配列が増加することがわかったのである。

また、統合失調症の最も確実な遺伝因子として知られているのが、染色体異常の「22番染色体の欠失」だ。このような染色体異常を持つ統合失調症患者から作成したiPS細胞を用いて調査が行われたところ、患者由来のiPS細胞から誘導した神経細胞では、LINE-1配列が増加していることが見出されたのである。

さらに、統合失調症患者群および対照群の脳組織の全ゲノム解析が行われたところ、患者群では、神経細胞同士が連絡する部位であるシナプスで働く遺伝子や統合失調症の発症に関与していることが疑われている遺伝子の近くに、LINE-1が多く転移していることが確認された。

これらの結果は、環境因子および遺伝因子の双方によってLINE-1が転移し、神経活動に関わる遺伝子の働きに影響を与えることが、統合失調症の発症や病態に関与していることを示しているという。今回の研究成果は、統合失調症の病態の理解に大きな手がかりを与えると共に、統合失調症の治療法、診断法や発症予防法の開発に寄与すると期待されるとしている。