東京大学は、従来のトランジスタと比べ、極めて低い0.3V程度の電圧で動作するトンネル電流を用いたトランジスタを開発したと発表した。

同成果は、同大大学院 工学系研究科 電気系工学専攻 高木信一教授、竹中充准教授らによるもの。詳細は、12月9~11日に米国ワシントンD.C.で開催される「International Electron Device Meeting(IEDM)」にて発表される。

電子機器によって、消費する電力量は近年急激に増加しており、2025年には、現在の約5倍に当たる国内総電力量の20%を消費すると試算されている。電子機器の消費電力の多くは、LSIチップに起因しており、エネルギー利用の高効率化を実現するためには、LSIチップの論理演算に使われているMOSトランジスタの消費電力の低減、特に電源電圧の低減が課題とされている。しかし、論理演算において、信号のオン・オフを行う従来のMOSトランジスタでは、原理的にオン状態とオフ状態の電流をわずかな電圧変化で切り替えることができず、本質的に電源電圧を下げられないという問題があった。

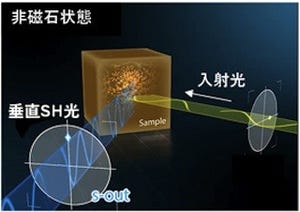

これを解決するため、従来の電流のオン・オフ機構と原理の異なる新しい素子が必要とされている。そこで、新原理の素子として、電子がエネルギー障壁を量子力学的にトンネリングする際のトンネル電流を利用し、これをゲート電極により制御するトンネル電界効果トランジスタ(トンネルFET)が、注目され始めている。しかし、トンネルFETはまだ研究途上にあり、これまでの報告例では、電流をわずかな電圧変化で急峻に切り替えようとしても、オン電流とオフ電流の差を大きくとることができないという問題があった。また、これまでの多くのトンネルFETでは、縦型構造など従来のMOSトランジスタとは異なる素子構造を採用しているため、現在の半導体技術を転用しにくく作製が困難という問題もあった。

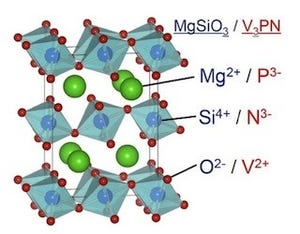

トンネルFETにおいて、オン電流とオフ電流の差を大きくとるためには、電子の量子力学的トンネリングを起こすエネルギー障壁の幅を非常に薄くすること、さらにこのトンネル電流を大きくすることができる材料上の工夫が必要となる。そこで今回、研究グループはInGaAsというバンドギャップが狭くトンネリングを起こしやすい材料を使用するとともに、トンネルFETにおいてトンネリングを起こすソース側のpn接合を、亜鉛の拡散により形成し、現在主流で用いられているトランジスタと同様のMOS型かつ横型(プレーナ)構造を用いながら、極めて薄いエネルギー障壁幅を形成することに成功した。これにより、わずかな電圧変化でも急峻に電流を切り替えること、大きなオン電流とオフ電流の比を得ることの両方を、同時に実現することに成功した。

また、InGaAs中で、亜鉛は独自の拡散挙動により、濃度の高い部分では高い拡散係数を、濃度の低い部分では低い拡散係数を持つ。この結果として、InGaAs中に亜鉛を固層拡散させると、自動的に急峻な不純物分布が形成され、薄いエネルギー障壁幅を有するpn接合が形成できることを発見した。さらに、この現象を高性能のトンネルFETの特性実現に結びつけることに成功した。これらにより、S係数と呼ばれる電流変化の急峻性の尺度で64mV/decade、およびオン・オフ比で2×106と、これまでのトンネルFETで最も大きい値を実現した。

今後、トンネルFETが実用化されれば、集積回路技術に与えるインパクトは極めて大きい。特に、現在のSiトランジスタ工程と整合性の良い方式を実現できれば、トンネルFETは、現存する半導体製造工程に直ちに組み込まれ、現在のSi MOSトランジスタとも容易に集積化され、用途や適用例が拡大することが期待できる。特に、トンネルFET技術は、これまでの半導体分野の進展を支えてきた微細化に頼ることなく低消費電力化が実現できるため、曲がり角を迎えている微細化の課題を解決できる。特に、日本の半導体産業の活性化と再生につながる重要な技術となる可能性を秘めていると見ている。

一方、製品応用に目を転じると、低消費電力素子が必要な分野は多く存在し、センサネットワークや自ら発電をする集積回路など、消費電力を極限的に下げることへの要請は数多く存在しているため、トンネルFETの実用化により、これまでの半導体集積回路技術では実現できなかった新たな応用分野や市場が出現し、半導体集積回路の応用領域が大きく広がっていくことが期待されるとコメントしている。