理化学研究所(理研)は10月22日、目から入った視覚情報の色の処理や物体像に含まれる図形特徴の検出といった高度な処理が行われる「高次視覚野」では、物体のさまざまな図形特徴を処理する小さな細胞の塊「コラム」が集まり、物体をカテゴリ別に処理する大きな領域を作っていることを発見し、それに「モザイク画構造」と名付けたことを発表した。

同成果は、理研脳科学総合研究センター 脳統合機能研究チームの佐藤多加之テクニカルスタッフ、谷藤学チームリーダー、および東京大学、南カリフォルニア大学などの研究者たちによるもの。詳細は、米国の科学雑誌「The Journal of Neuroscience」オンライン版に掲載された。

ヒトは生活の中で、物体・風景・生物など目に映るさまざまな像を認識しており、1つの物体であっても、どういった種族なのか、どういったモノであるのか、といったさまざまなカテゴリで区別して認識することができる。しかし、そういった高度な物体認識メカニズムが、一体どのような脳の構造を基盤として成り立っているのか、といったことは良く分かっていなかった。

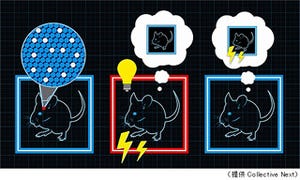

これまでの研究から、物体の細かな図形特徴は高次視覚野に存在する直径0.5mm×高さ2mmほどのコラムによって処理されていること、ならびにカテゴリ情報は同じ高次視覚野に存在する直径5mm程の領域によって処理されていることまでは分かっていた。しかし、これら大きさの違う2つの構造が同じ高次視覚野でどのように配置されているかについては未解明であり、今回、研究グループは、マカクザルにさまざまな画像を見せ、その時の高次視覚野の活動を調べることで、その謎の解明に挑んだという。

具体的には、マカクザルに顔、動物の体、食べ物など、さまざまなカテゴリの画像を見せ、高次視覚野内の多数の部位の神経細胞の電気的活動を記録。そのデータを解析したところ、電気的活動の大きさと反応性は、それぞれの画像や記録部位により異なることが確認されたことから、画像に対する反応性を基準にして記録部位をグループ分けしたところ、似た反応性を示す記録部位は近くに集まり集団を形成していることが判明した。

。

また、それらの集団が「顔」や「動物の体」といった大きなカテゴリに反応し、直径が約5mmであることから、カテゴリを処理する領域であると考えられたため、領域に含まれる記録部位の反応性を詳細に調査。

その結果、それぞれの記録部位は「サルの顔」と「ヒトの顔」を区別する図形特徴を処理していることが判明したという。さらに、この領域内の各記録部位は、大きなカテゴリに対しては共通の反応を示すものの、それぞれ異なる図形特徴に反応することも確認され、しかもこの各記録部位は、直径が約0.5mmであったことからこれまでの研究から報告されているコラムに相当するものであるとの結論に至ったとしており、これにより、高次視覚野は、図形特徴を処理する小さなコラムとカテゴリを処理する大きな領域という、大きさの異なる2つの機能構造が同一平面上に重なりあって存在していることが示されたとする。

なお、研究グループでは、今回発見された脳の構造の様子が、あたかもモザイク画のように見えることから、同構造を「モザイク画構造」と名付けたとしており、この階層的な構造が、生物が持つ高度な物体認識を担うメカニズムの基盤になっている可能性があるとしており、今後、この階層的な処理メカニズムに倣った技術などを研究開発していくことでブレイン・マシン・インタフェース(BMI)の高性能化などにもつながることが期待されるとしている。