理化学研究所(理研)は10月7日、有機半導体の溶液を塗布して作る(塗布型)有機薄膜太陽電池(OPV)の変換効率向上の要となる半導体ポリマーの配向制御技術を開発したことを発表した。

同成果は、理研 創発物性科学研究センターの尾坂格 上級研究員、同 創発物性科学研究センターの瀧宮和男グループディレクター、広島大学の斎藤慎彦氏、SPring-8の小金澤智之 博士らによるもの。詳細は、独科学雑誌「Advanced Materials」に掲載された。

半導体ポリマーを材料として用いて塗布することで作製する(塗布型)有機薄膜太陽電池(OPV)は、軽量で柔軟という特長に加え、塗布という安価なプロセスで大面積に作製できることから、次世代の太陽電池として期待されている。ただし、実用化に向けては、すでに実用化されているシリコン太陽電池の効率(20%以上)に対し低い変換効率(10%程度)をシリコン太陽電池に近づけていくことが必須となっており、従来はポリマーの吸収波長領域を広げることで改善がなされてきた。一方、OPVでは吸収した光エネルギーを電荷に変換するためにフラーレン誘導体をポリマーに混ぜているため、電荷の輸送効率を向上させるのが難しく、改善策はあまり検討されてこなかった。

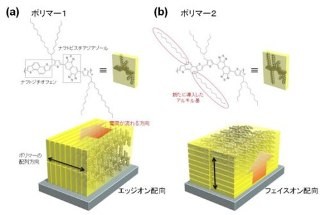

しかし、近年の研究から、そうした混合状態の中でも、ポリマーが基板に対して平行な「フェイスオン(face-on)」配向という電荷が流れやすい配向状態を形成するポリマーが報告され、それが変換効率向上の鍵になると言われるようになってきたものの、こうしたポリマーの配向を制御する分子設計指針が確立されていないことから、その確立がOPVの効率向上を担う半導体ポリマー材料を開発するための課題とされていた。

今回、研究グループは、これまでの研究から、溶解性を高めるために用いるアルキル基の種類により、ポリマーの配向性が変わるのではないかと考え、以前に独自に開発した基板に垂直な「エッジオン(edge-on)」配向を形成するポリマーの側鎖(R1とR2)に、さまざまな長さの直線状と分岐状のアルキル基を導入し、ポリマー薄膜を作製、大型放射光施設SPring-8を用いてX線解析を実施。その結果、ある法則に従ってポリマーの配向性が変化することを確認したという。

時1

また、同ポリマーは側鎖であるR1とR2へ、2種類のアルキル基を導入することができるが、直線状と分岐状のアルキル基をそれぞれ導入しても、ともに分岐状のアルキル基を導入しても、2種類のアルキル基の長さがそろっているときに、従来「エッジオン」であったポリマーの配向が「フェイスオン」となることも判明した。

この結果について、分岐状のアルキル基を導入することが、フェイスオン配向の引き金となり、さらにアルキル基同士の長さをそろえて規則性を高めることで、よりそろったフェイスオン配向になったものと考えられると研究グループでは説明している。

実際にOPVを作製したところ、フェイスオン配向のポリマーのエネルギー変換効率は、従来の5%から7.5%へと向上していることを確認したという。

面白いことに、この変換効率向上は、200nm以上の厚いポリマー膜を形成したときに見られたという。従来はポリマーの電荷の輸送性が十分でないため、膜が厚くなると発生した電荷をうまく輸送できずに、逆に効率が低下してしまっていたが、今回の研究では、配向を制御して電荷輸送性を向上させることで、一般的な素子に比べて2~10倍の厚さの薄膜を用いて太陽光の吸収量を増やし、OPVの効率向上につながることが確認されたこととなった。

なお、アルキル基はどのようなポリマーにも用いるため、それを調整することで配向制御ができる今回の技術は、適用範囲の広い技術と言え、今後の研究から今回用いたポリマーよりも吸収波長領域が広く、電荷輸送性も高いOPVにすることで、より適した基本構造を持つポリマーを開発することができれば、実用化の目安とされる変換効率15%の到達も近づく可能性が高まると研究グループでは説明しているほか、厚膜化により均質な薄膜を形成しやすくなるため、従来のポリマーに比べて大面積に塗布することが容易となるため、塗布型OPVの製造にも寄与できることが期待されるとコメントしている。