東京大学(東大)は、分子が光を吸収する際に電子の持つスピンの向きを反転させることができる新色素(DX)を合成し、DXを用いた有機系太陽電池で可視光から目に見えない1000nm(1μm)以上の近赤外光まで、高効率で発電させることに成功したと発表した。

同成果は、同大 先端科学技術研究センター 瀬川浩司教授、木下卓巳特任助教らによるもの。詳細は英国科学誌「Nature Photonics」オンライン版に掲載された。

エネルギーの効率的活用などの観点から、太陽光発電の利用拡大が期待されているが、その普及促進のためには太陽電池の低コスト化が重要な課題となっており、現在の主流であるシリコン太陽電池に代わる低コスト太陽電池として色素増感太陽電池(DSSC)や有機薄膜太陽電池などの有機系太陽電池の研究開発が進められている。

DSSCは、1960年代の本多藤嶋効果の発見を契機に考案され、今日では10%を超えるエネルギー変換効率が得られるようになったものの、そのエネルギー変換効率は増感色素の分光感度波長領域が狭いため無機系半導体を用いた太陽電池に比べまだ低く、分光感度特性の長波長化に関する研究が各所で行われてきたが、高効率な近赤外光電変換を実現した報告はこれまでなかったという。

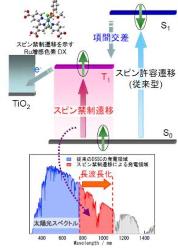

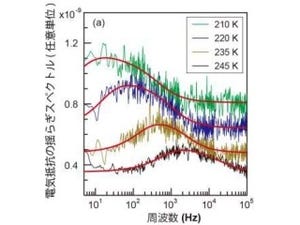

DSSCで良く使われてきたRu錯体色素では、最も長波長帯のMLCT(金属-配位子間電価移動遷移)吸収帯で光吸収が起こると、まず励起一重項状態を生成し、Ruの重原子効果によって励起三重項状態へと項間交差を起こす。この一重項と三重項のエネルギー差(スピン交換エネルギー)は多くのRu錯体では数百meVあるが、一般にRu錯体の酸化チタンへの電子注入過程は、多くが励起三重項状態からの電子注入であるため、スピン交換エネルギー分相当のエネルギー損失が生じるという課題があった。そこで、研究グループでは今回、このエネルギー損失を低減することを目的として、基底一重項から励起三重項へ直接遷移するスピン禁制遷移(S-T遷移)を利用し、高効率な近赤外光電変換の実現を目指す研究を行ったという。

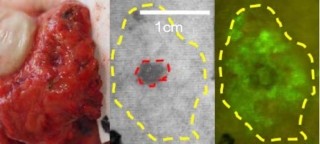

具体的には、さまざまなRu錯体色素の検討を行う中で、ビピリジルなどの窒素原子を有する配位子の代わりに、リン原子など電気陰性度の小さな原子を配位させた錯体を合成したところ、リン配位子を有するRu錯体では、通常の窒素原子が配位された錯体に比べて、錯体に働く内部重原子効果が増強されることが判明。これにより、中心金属の原子量を増加させること無くスピン軌道相互作用を増強させることが可能になり、実際にDSSCに適用したところ、1020nm付近から立ち上がるIPCEスペクトルが示され、既存の高効率色素と比べ、IPCEを低下させることなく、分光感度波長を100nm以上長波長化させることが可能であることが示されたという。

これは近赤外領域のS-T遷移によって直接生じた励起三重項状態からの直接的な電子注入に起因するものと考えられると研究グループでは説明するほか、擬似太陽光下(100mW/cm-2、AM1.5G)では、有機系太陽電池としては最高クラスの短絡電流密度(JSC)26.8mA/cm-2が得られ、一般的な無機系太陽電池に匹敵するほどの大電流が得られることが確認されたとしている。さらに研究グループでは、今回の論文内容に加え、同系統の誘導体のさらなる改良によりJSC 30mA/cm-2を超す太陽電池の作成にも成功したとしている。

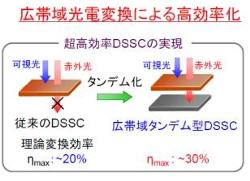

また、太陽光は広い帯域にフォトン(光子。光など電磁波を媒介する素粒子)を有しているため、単一セルでの光電変換には理論的な変換効率の限界があることから、異なる波長域の光電変換を行うセルを複数積層させることで、変換効率を向上させるタンデム型太陽電池なども考案されており、DSSCでもこれまでにトップセルに短波長の光を吸収するRu錯体色素や有機色素、ボトムセルに可視光全域を吸収する増感色素を用いたものなどが報告されていたが、増感色素の長波長化が困難なことから、ボトムセルの改良が課題となっていた。そこで研究グループは今回の新規合成したRu錯体色素をボトムセルに用いたタンデム型太陽電池の検討を実施。その結果、既存のRu錯体色素をトップセルに用いた場合、最大で11.4%のエネルギー変換効率が得られることが確認されたほか、太陽光の照射強度を通常の1/3程度まで減らした場合では12%を超える高いエネルギー変換効率を得ることが可能であることを確認したという。

さらに、同系統の誘導体を改良した色素で測定を行ったところ、最大12.8%のエネルギー変換効率を得ることにも成功したほか、太陽光の照射強度を通常の1/3程度まで減らした場合では、エネルギー変換効率は13.5%程度まで上昇することを確認しており、同タンデム太陽電池では、原理的には30%を超える光エネルギー変換効率を実現することも可能だとする。

なお、無機化合物半導体によるタンデム型太陽電池の場合では、光量の減少に伴い変換効率が低下してしまうが、タンデム型DSSCの場合、変換効率が向上することから、タンデム型DSSCは、天候が優れない日や窓際など、光量が不足しがちな場面での運用につながる可能性があると研究グループでは説明しているほか、スピン軌道相互作用の制御法の提案により、さまざまな分子デバイスへの応用が考えられるようになるのみならず、有機系太陽電池の高効率化によって、有機系太陽電池の実用化へ弾みがつくことになるともコメントしている。