北陸先端科学技術大学院大学(JAIST)は、魚類の保護色機能の分子システムから着想を得た人工細胞を構築し、生体分子によって駆動する光学素子(ディスプレイ)の開発に成功したと発表した。

成果は、同大 マテリアルサイエンス研究科の平塚祐一准教授と青山晋日本学術振興会特別研究員らよるもの。詳細は、「米国科学アカデミー紀要(PNAS:Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)」に掲載される予定。

現在、食品や医療の分野などで、タンパク質が広く応用されている。しかし、これらは生体から発見された膨大な種類のタンパク質のごく一部であり、本格的な応用技術は未開発の段階にあるという。タンパク質は、炭素、窒素、酸素、水素というありふれた元素のみで構成されているにも関わらず、筋収縮に代表されるモーター機能をはじめ、光センサ、ナノ微細構造、発光、情報処理など従来の人工材料と類似した多様で魅力的な性質を示し、将来的には幅広い工業分野で応用利用できる高い可能性を持っている。しかし、生体外に単離されたタンパク質の機能は限定的で、現在は有効に利用できる段階にない。

一方、細胞ではタンパク質などの様々な分子が有機的に働くことによって非常に高度な機能を発現している。タンパク質は単体で利用するより、複合的に利用する方がより高度な機能・性質を示す可能性が高く、従来の応用技術とは比較できない高度な機能を付加し人類の生活に多大な恩恵をもたらす可能性がある。しかし、複雑な分子システムを人工的に構築することは非常に困難であり、それを解決するブレークスルーが必要とされている。

研究グループでは、十数年前から解決する技術を探索しており、タンパク質で動く微小な回転モーターなど生体材料から構成されるマイクロマシンの開発に取り組んできた。今回の研究は、その一環でタンパク質の分子システム構築のデモンストレーションとして魚類の保護色機能に注目し、その複雑なシステムを人工的に構築することを試みたという。

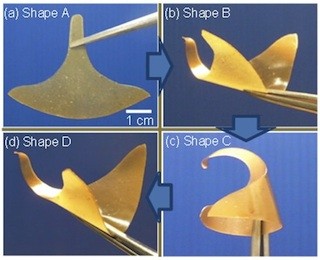

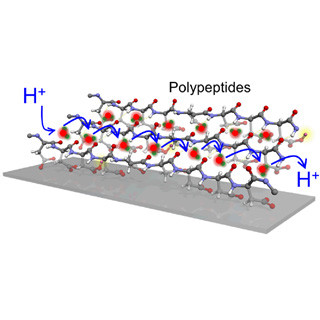

ある種の魚類は外敵から身を守るため、周囲の環境に応じて体表の色を変化させる。この変化は、体表に存在する細胞(メラノフォア)の色素顆粒が細胞内に分散または凝縮することによって生じる。メラノフォア内では、微小管と呼ばれる繊維上のタンパク質が細胞中心から放射状に伸びた構造を作っており、モータータンパク質によってメラニン色素などの色素が微小管に沿って運搬されることにより、色変化が生じている。そこで、このメラノフォアの分子システムをガラス基板上に構築し、それぞれを人工的に制御することにより、モータータンパク質で駆動する光学素子を作製した。

今回の光学素子の開発ポイントは、放射状の微小管をガラス平面に作製する方法にある。研究グループは、微小管の自己集積能に目を付け、ボトムアップ的にこれを作製した。微小管は、チューブリンと呼ばれるモノマー分子が重合して管状の構造が形成されている。そこで、微小管の重合の核をドット状のマイクロ構造に配置化し、その後チューブリン添加することで重合核から微小管を伸長させ、ガラス基板上に放射状の微小管構造を作った。さらに、色素を運搬するタンパク質として、ダイニンと呼ばれるモータータンパク質を微生物の鞭毛から単離し利用した。色素顆粒とダイニンを結合させ、その複合体を放射状微小管の上に結合させた。これに、燃料であるATPを添加すると、ダイニンは色素を放射状微小管のレールに沿って中心に運搬され、保護色と同様の色変化を作り出すことに成功した。さらに、ガラス一面に作製したこの人工色素細胞を部位特異的に刺激することで、大きさ数mm角の中に思い通りの絵を描画できるようになった。

今回の研究では、あらかじめ作製したマイクロ構造の上にタンパク質溶液を順次加えるだけで、タンパク質の自己集積能により自発的に分子システムを組み上がらせ、保護色細胞のメラノフォアと同様の光学素子の作成に成功した。このマイクロ構造を利用した分子デバイスの構築方法は、将来のナノテクノロジーの分子システム構築技術として強力なツールになることが期待されるとコメントしている。