岡山大学は9月25日、強力な炎症誘発物質である「ヒスタミン」がマウスマスト細胞の顆粒成熟プロセスを正に制御することを明らかにしたと発表した。

同成果は、同大大学院医歯薬学総合研究科の田中智之教授、古田和幸助教、武庫川女子大学、京都大学らによるもの。詳細は「European Journal of Immunology」に掲載された。

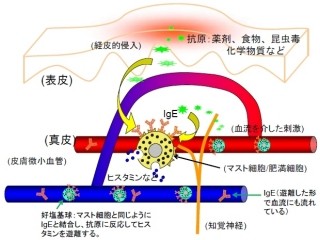

ヒスタミンは、全身の組織に分布する免疫細胞で、炎症反応の引き金を引くことで知られる「マスト細胞」で合成、貯蔵され、刺激に応じて放出され、花粉症や食物アレルギーといった即時型アレルギー応答を惹起することが知られている。その合成メカニズムは、例えば花粉症では花粉タンパク質が引き金となり、マスト細胞にてヒスチジン脱炭酸酵素(HDC)がヒスタミンやプロテオグリカンなどのタンパク質分解酵素といった顆粒内容物を合成し、それを細胞外に放出、その結果、炎症応答が惹起されるというものとなっている。

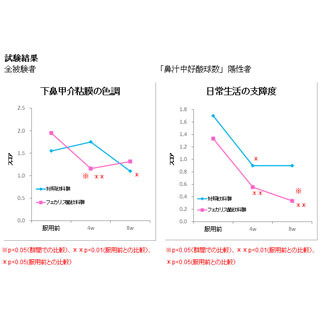

これまでの研究からHDCを遺伝的に欠失したノックアウトマウスでは、組織のマスト細胞の顆粒形成が異常であることが明らかにされていたが、そのメカニズムは不明であった。そこで、今回研究グループは、マスト細胞が成熟する過程を再現する培養系を開発、これを用いてHDC欠損のマスト細胞の顆粒形成が異常であることを再現し、外部から添加したヒスタミンがこれを回復することを示すことを確認したほか、同作用における既知のヒスタミン受容体の関与の程度が小さいことも確認したという。

ヒスタミンは4種の受容体を介してその作用を発揮すると考えられており、このうち、H1受容体拮抗薬は即時型アレルギー、H2受容体拮抗薬は消化性潰瘍における有力な治療薬として活用されているが、ヒスタミン合成酵素であるHDCの阻害剤の開発はほとんど行われてこなかった。今回の成果は、そうしたHDCの選択的な阻害剤が、ヒスタミン合成を減少させるだけではなく、マスト細胞の成熟を阻害する可能性を示すものであると研究グループでは説明。また、近年の基礎研究分野では、マスト細胞が即時型アレルギーのみならず、関節リウマチのような慢性炎症性疾患、あるいは糖尿病や動脈硬化といった生活習慣病の進展にも関わることが示唆されるようになってきていることから、今回の成果を活用していくことで、マスト細胞の機能を抑制し、そうした疾患の新たな治療につながる可能性が期待されるとコメントしている。