京都大学(京大)は8月19日、造血細胞ががん化することで正常な血液細胞を作ることができなくなり、感染症、貧血、出血といった症状を生じる難治性の血液がんの1つである「骨髄異形成症候群(MDS)」や「急性骨髄性白血病(AML)」のゲノム解析を行った結果、細胞分裂や遺伝子の転写調節において重要な働きを有するタンパク質複合体「コヒーシン」を構成する遺伝子の変異が、MDSやAML、「慢性骨髄単球性白血病(CMML)」、「慢性骨髄性白血病(CML)」などの「骨髄系腫瘍」に分類される血液がんで高頻度に認められることを解明したと発表した。

同成果は、同大の小川誠司 医学研究科教授、東京大学医科学研究所の宮野悟 教授、同分子生物学研究所の白髭克彦 教授、台湾長夷記念病院のLee-Yung Shih教授、独ミュンヘン白血病研究所のTorsten Haferlach教授、東大先端科学技術研究センターの油谷浩幸 教授、同医科学研究所の中内啓光 教授、昭和大学血液内科の森啓 教授、筑波大学血液内科の千葉滋 教授、都立大塚病院血液内科の宮脇修一 部長、米国Ceders-Sinai病院のH.Phillip Koeffler教授、独マンハイム大学のWolf-Karsten Hofmann教授らによるもの。詳細は米国科学雑誌「Nature Genetics」電子版に同日付で掲載された。

MDSは、白血病などと並ぶ代表的な血液がんの1つで、日本でも数万人の患者がいると推定されているほか、年間5000人以上が新たに発症し、その患者数も高齢者の増加に伴い近年増加傾向にある。根治的な治療手段としては、現在、造血幹細胞移植以外にはないが、高齢者などには体力的に厳しいなどの問題があり、より身体への負担が少ない治療法の開発が求められている。

MDSなどのがんは、ゲノムの異常(遺伝子変異)により生じる病気であると考えられていることから、今回、研究グループでは最先端の遺伝子解析技術を駆使してMDSなどの血液がんの遺伝子解析を実施した。

具体的な手順としては、最初にMDS 29例についてゲノムのうちタンパク質をコードする領域(エクソン)の全塩基配列を解読(全エクソンシーケンス)を目指して、次世代シーケンサーによる塩基配列情報の収集と、スーパーコンピュータによる高速度データ解析などを活用することで、MDSで生じている遺伝子変異を同定。

これにより、これまでに知られている遺伝子以外の遺伝子変異を多数発見することに成功。そのほとんどが一試料でのみ異常が観察されたものであったが、コヒーシン遺伝子の変異については複数の症例で変異していることが観察されたという。また、コヒーシン遺伝子の変異は、MDSおよびAMLの原因遺伝子としてこれまでに知られていた種類の遺伝子変異とはまったく異なるグループに属する遺伝子であったと研究グループでは説明する。

ちなみにコヒーシンは、STAG、RAD21、SMC1、SMC3という4つのタンパク質から構成されるタンパク質複合体であり、それらの4つのタンパク質がリング状の形状をとることで、細胞分裂の開始時から終了直前まで姉妹染色体を取り囲み、細胞分裂時に姉妹染色体が異常に分配されてしまうことを防ぐ機能を有することが知られているほか、近年の研究から、遺伝子の転写調節において重要な役割を果たすことが報告されるようになってきており、子供の先天性の病気「コルネリア・デ・ランゲ症候群」でコヒーシン遺伝子の変異が生じていることが知られている。

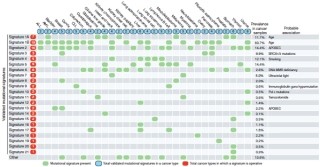

研究グループではさらにコヒーシン遺伝子のMDSやAMLなどの血液がんでの頻度変異を調べることを目的に、さまざまな病型の血液がんを含む610例の患者由来のDNA試料について、高速シーケンサーを用いた解析を実施。その結果、さまざまな病型の血液がんで変異がみられ、MDSの8%、CMMLで10%、AMLで12%、CMLでは6%に遺伝子変異が生じていることを確認したという。

|

|

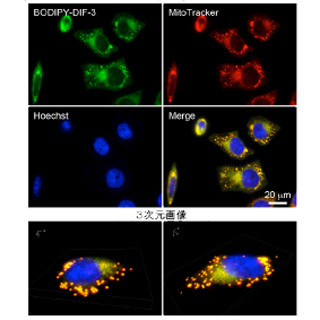

さまざまな病型の血液がんでみつかったコヒーシン遺伝子変異の頻度。コヒーシン遺伝子の変異は、MDS、CMML、AMLにおいてより高頻度にみられることが明らかになったが、骨髄増殖性疾患(MPN)では変異の頻度は低かった |

さらに、これらコヒーシンの4つの遺伝子にみつかった変異の大部分が、互いに重複しておらず、排他的に生じていることも発見。この発見について研究グループでは、コヒーシンを構成する4つの遺伝子のどの遺伝子に変異が生じても、共通の機序を通じて白血病化を招くことを示唆していると考えられると説明している。

|

|

コヒーシンの4つの遺伝子にみつかった変異の大部分は、互いに重複なく「排他的に」生じていることが示された。これは、コヒーシンを構成する4つの遺伝子のどの遺伝子に変異が生じても、共通の機序を通じて白血病化を招くことを示唆しているという |

また、コヒーシン遺伝子の変異のうち約60%がSTAG2にて生じていることを発見。STAG2とRAD21でみつかった遺伝子変異は、アミノ酸をコードするコーディング領域全体に認められ、変異により正常型のタンパク質よりも短い不完全なタンパク質を作ることも判明したほか、SMC1A、SMC3の変異は、コヒーシンがリング状の複合体を形成するために重要と考えてられている部位に生じていることも確認されたとのことで、このことについて研究グループは、これらの遺伝子の変異はタンパク質の機能の喪失につながる変異であり、これらの遺伝子はがん抑制遺伝子として機能していることを示すものであると説明しる。

このほか約300症例について、コヒーシンの遺伝子変異と、これまで骨髄系腫瘍で変異が知られている遺伝子の変異を調べたところ、TET2やEZH2などの、MDSやAMLの原因遺伝子であることがこれまでの研究から報告されていた遺伝子変異と共存する確率が高いことも判明したとする。

|

|

コヒーシン遺伝子の変異と、これまで知られていた遺伝子の変異との関係。310症例の骨髄系腫瘍においてコヒーシン遺伝子変異と、これまでに知られている遺伝子変異との関係を調べたところ、コヒーシン遺伝子の変異は、多くの遺伝子変異と共存しており、とくにTET2、ASXL1、EZH2と共存しやすいことがわかった |

加えて 複数の白血病由来細胞株を用いて染色体に結合しているコヒーシンタンパクの量を調べたところ、コヒーシン遺伝子が変異していたり、タンパク質の発現量が減少したりしている白血病由来の細胞株では、コヒーシン複合体の染色体への結合が減少していることが示されたことから、研究グループでは、造血細胞においてコヒーシン複合体を構成する遺伝子のいずれかに変異が生じると、コヒーシンがリング状の構造をとれなくなり、そのためにコヒーシンが染色体に結合できにくくなり、その結果、細胞分裂の異常が生じたり、重要な遺伝子の転写調節の異常が生じたりして、白血病化につながるという仮説が立てられるようになったと説明する。

|

|

コヒーシン遺伝子変異による白血病化のメカニズム。コヒーシン複合体は4つのタンパク質がリング状の複合体を形成することにより染色体を取り囲んでおり、コヒーシン遺伝子に変異が生じると、正常なリング状の複合体の形成ができなくなり、コヒーシンの染色体への正常な結合が阻害され、その結果、造血細胞の遺伝子の転写調節や細胞分裂においてコヒーシンの正常な機能が失われ、白血病化につながるという機構が考えられるという |

このほか、コヒーシン遺伝子が変異した白血病の患者由来の細胞株で、正常なコヒーシンタンパク質を外因性に発現させたところ、細胞株の異常な増殖が抑制されることが観察され、この結果からも正常型のコヒーシン遺伝子が"がん抑制遺伝子"として働いており、造血細胞ががん化して異常な増殖をするのを防ぐ役割を果たしていると結論付けられたと研究グループでは説明している。

|

|

コヒーシン遺伝子であるRAD21が変異した白血病の細胞株に、正常型(野生型)のRAD21タンパク質を導入すると細胞株の異常な増殖は抑制されるが、変異したRAD21タンパク質(図のRAD21 K558XおよびRAD21 E419X)を導入しても細胞増殖の抑制は見られないことから、正常型のRAD21遺伝子が「がん抑制遺伝子」として働いていることが支持される所見を得たといる |

なお研究グループでは今回の成果を活用することで今後、骨髄系腫瘍患者の診療において、コヒーシン遺伝子の変異をマーカーとして予後予測を行い、最適な治療法を選択することに役立つことが期待されるようになるとするほか、コヒーシンの遺伝子変異はこれまで骨髄系腫瘍で知られてきた遺伝子変異とは異なる新たなグループに属する遺伝子変異であることから、コヒーシン遺伝子の変異を治療標的とした新たな創薬につながることも期待されるとコメントしている。