理化学研究所(理研)は8月9日、単細胞生物「粘菌」の行動原理に基づき、ナノサイズの量子ドット間の近接場光エネルギーの移動を用いて、高効率に意思決定をする新しい概念のコンピュータ「知的ナノ構造体」が構築できることを、実際のデバイス構成を想定したシミュレーションにより実証したと発表した。

同成果は、理研基幹研究所 理研-HYU連携研究センター揺律機能研究チーム(当時)の原正彦チームリーダー(現 理研グローバル研究クラスタ 客員主管研究員)、金成主研究員(現 物質・材料研究機構 国際ナノアーキテクトニクス研究拠点特別研究員)、青野真士研究員(現 東京工業大学地球生命研究所 研究員)と、情報通信研究機構光ネットワーク研究所フォトニックネットワークシステム研究室の成瀬誠主任研究員、東京大学大学院工学系研究科電気系工学専攻及びナノフォトニクス研究センターの大津元一教授らによるもの。詳細は英国のオンライン科学雑誌「Scientific Reports」に掲載された。

粘菌は、アメーバのような不定形の単細胞生物で中枢神経系を持たないものの、全体として秩序立った変形・移動運動や、置かれた環境中で自らの行動を最適化する合理的な意思決定を実現できるため、自律分散型情報処理システムのモデル生物として、近年、研究が進められている。研究グループもこれまで、粘菌が複数の足を伸ばしたり縮めたりすることで、どの足を伸ばせば報酬(エサ)を最大化でき、罰(嫌いな光刺激)を最小化できるかを試行錯誤する様子から新しい計算原理を導きだし、「粘菌コンピューター」として発表していた。

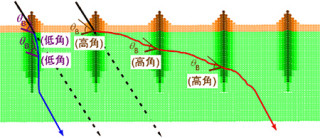

粘菌が足を伸ばすか縮めるかの判断は、粘菌内部の時空間振動ダイナミクスの自己組織化により実現しており、その外部刺激への応答は揺らいでいるため、同じ刺激に対しても、常に同じように応答することはなく、おおむね規則に従いながらも、時に規則にしばられず答えを柔軟に探す機能を示すことが知られている。

研究グループでは、この粘菌コンピューターを用いてセールスマンが多くの顧客を1回ずつ訪問する際の最短の経路を探すという、組合せ最適化問題の答えを探し出すことをこれまでの研究で達成してきたほか、多数の組合せ選択肢から的確な答えを求める研究を行ってきた。

また、大津教授のグループは、ナノサイズでの光と物質の相互作用(近接場光)を用いたナノ光デバイス、光システムを提唱し、理論と実験基盤の構築を進めてきており、今回の研究から、粘菌の行動原理と量子ドット間の近接場光を介したエネルギー移動プロセスに類似性があることを発見。粘菌の行動観察から、実際のデバイスに応用するため、近接場光を利用して多本腕バンディット問題を効率よく解決するアルゴリズムを開発したという。同アルゴリズムは、粘菌の行動原理に類似した動的特性を多様な物理プロセスに置き替えることでデバイスに応用できるという、他のアルゴリズムにはない特徴がある。

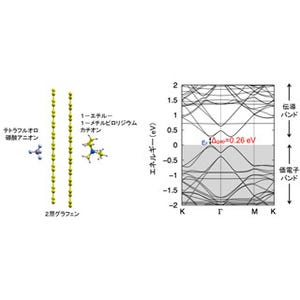

近接して配置された量子ドット(Quantum Dot:QD)間では近接場光を介して、隣り合わせた量子ドットにエネルギーが移動する現象が見られる。また、量子ドットに生じた光エネルギー(励起子)は、近接場光を介してエネルギーの損失なく隣の量子ドットに移動することができるが、行き先となる量子ドットでエネルギーが散逸してしまう。散逸の生じやすさに応じて光エネルギーの移動パターンはある確率に基づいて異なってくるが、研究では、この移動パターンを用いて、粘菌の確率的な行動を模倣することによって、粘菌に見られるある種の情報処理能力を、量子ドットで再現できることが分かったという。

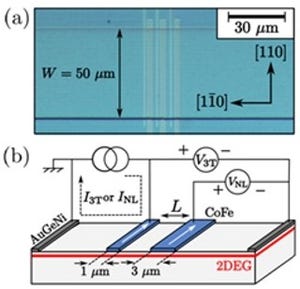

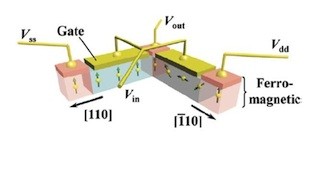

具体的には、2台のスロットマシン(AとB)の多本腕バンディット問題を解くことを考え、新たなアルゴリズムを開発し、ナノシステム「QDM(QD-based Decision Maker)」を考案し、同アルゴリズムの検証を実施。その結果、スロットマシンから得られた報酬により、2台のスロットマシンそれぞれの最低エネルギー準位に供給する外部光の強度を調節することで、粘菌が左右に動き回り、より良い報酬が得られる方向を探す行動を綱引きのようなモデルとして模倣し、異なる色の光を照射したり観察したりすることで実際のデバイスとして応用できることが分かったという。

このモデルは従来、多本腕バンディット問題の解法の中で、最速とされていたアルゴリズムSoftmax法を上回る性能を示したという。また、近接場光を介したエネルギー移動は、エネルギー効率が高く、電子デバイスにおけるビット反転に必要なエネルギーの1万分の1のエネルギーで動くことも判明したという。

今回得られた近接場光を介した光エネルギー移動は、相互作用できる複数の量子ドットのいずれに対しても生じ得るという特性に基づいており、論理ゲートの組み合せで動作する既存のデジタルコンピュータとは原理がまったく異なるものであり、量子ドット間の近接場光を介した光エネルギー移動を用いて高効率な意思決定ができることを示した初めての例になると研究グループでは説明しており、ナノテクノロジーやナノフォトニクスの特徴を用いることにより、従来技術の限界を大きく超えることができる可能性を示唆するものになるという。

そのため、今回の成果は、ナノスケールでの物理プロセスにこれらの特徴を活用し、まったく新しい原理で動作する「知的コンピューティングデバイス」や「自律的に環境に適応して最適な運動を選択できる知的なナノ構造体」を構築できることを示すものであり、動的に変化する不確実な環境下で速く正確な意思決定を要求される数多くの局面で有用なシステムの構築が可能になることが期待されるとしている。