東京大学は7月11日、ラットに音学習をさせた実験と情報理論による解析により、大脳皮質の「機能マップの面積」と神経細胞の多様性が連動して変化することを発見したと発表した。

成果は、東大 先端科学技術研究センターの高橋宏知講師らの研究チームによるもの。研究は科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業(さきがけ)の一環として行われ、詳細な内容は、7月11日付けで米オンライン科学誌「PLoSONE」に掲載された。

ヒトの大脳皮質には、さまざまな機能マップがあることが知られている。例えば、「運動野」や「体性感覚野」には身体部位マップがあり、「聴覚野」には周波数マップがある。機能マップに関するこれまでの研究でわかってきたのが、重要な機能に対応する部位は脳内では広い面積を獲得しているという点だ。例えば、手を司る脳領域は臀部を司る脳領域よりも圧倒的に広いことや、手の領域はピアニストでは一般人よりも広いといわれている。しかし、このような機能マップが脳の情報処理においてどうして必要なのか、またどのように役立っているのかは謎だった。

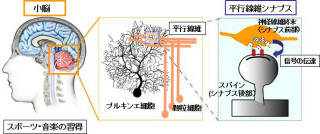

機能マップの意義として、2つの仮説が挙げられている。第1の仮説は、重要な情報の表現は必要以上に多くの神経細胞が冗長的に動員されることで、頑健な情報表現を実現しているという可能性だ。第2の仮説は、神経細胞の情報表現は冗長的ではなく、むしろ機能マップの面積が神経細胞の多様性を反映しているという可能性だ(画像1)。そこで高橋講師らは、ラットの聴覚野を対象とし、前述した両仮説の妥当性を検証することにしたのである。

|

|

画像1。大脳皮質の機能マップに関する2つの仮説。面積が広い領域では、2つの可能性が考えられる。仮説その1は、多くの細胞が重要な情報に関わる特定の反応特性を示すというもの。仮説その2は、さまざまな反応特性の細胞がいるというもの |

ラットの聴覚野にも明確な周波数マップが存在しており、各神経細胞は特定の音の周波数に対する選択性を示し、その周波数選択性は部位ごとに異なる仕組みだ。今回の研究では、同じ周波数選択性を示す細胞を集めて精査が行われた。すると、各細胞の反応特性はさまざまであることが判明。そして情報理論による解析により、神経細胞の反応特性の多様性が機能マップ上の面積と密接に関係することが発見されたのである。すなわち、機能マップ上で広い面積を占める部位では、神経細胞の反応特性は豊かな多様性を示し、逆に機能マップ上の狭い部位では画一的な細胞が多いことがわかったというわけだ。

具体的にラットの聴覚野で広い面積を占めており、豊かな多様性を示している部位は、20kHz以上の高い周波数(超音波)領域である。これは、ラットが超音波帯域でコミュニケーションしているため、その領域がラットにとって重要であるからだと示唆された。

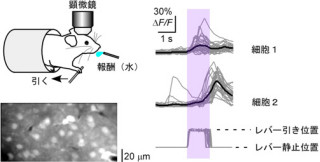

さらに、ラットに音に関わる学習をさせたところ、機能マップの面積が変化し、それに伴い神経細胞の多様性も変わることが示されたのである(画像2)。学習途上では聴覚野で音に反応する神経細胞が増え、それに伴い、細胞集団の多様性も増加することが確かめられた。一方、学習終盤では音に反応する神経細胞が減り、その多様性も減じたのである。

具体的な実験内容は、「純音提示中にスイッチを入れると報酬が得られる」というものだ。学習序盤では純音提示にも関わらず、ラットはスイッチを入れる(試行錯誤)。その時、周波数マップ(すなわち、脳内で音に反応する領域)は大きくなった。学習終盤では、正しい行動(純音提示中にスイッチを入れる行動)だけが出現し、機能マップは小さいものに。そして、学習により周波数マップ内の特徴周波数の分布も変化したのである。

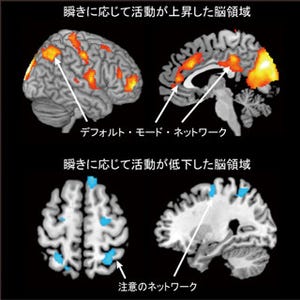

これらの結果から脳にとっての学習とは、多くの神経細胞を情報処理に参加させて神経活動の多様性を増やすことで効率的に解を発見するということであるとが示された形だ(画像3)。また学習の効用とは、いったん解が発見された後に無駄な神経活動を排除することで、効率的な情報処理を獲得することであることも示されたのである。

今回の実験では、音の周波数と音圧を変化させて、さまざまな純音に対する聴覚野の神経細胞の反応を調べられた。多くの神経細胞は、比較的限られた音にしか反応しない(画像3の右側)ことが判明している。ただし、高い周波数領域や学習序盤など、広い面積を占める部位では、さまざまな音に反応する細胞(画像3の左側)が増えることが確認された。これは、広い面積を占める部位では神経細胞の反応特性が豊かな多様性を示すことを意味している。

なお今回の研究では、神経活動と刺激音情報の間で相互情報量を計算し、それを利用して多様性が評価された。情報理論の観点から、神経細胞の反応の特性を適切に定義できたことが今回の研究の発見につながっている。

以上の結果から、機能マップの面積は神経細胞の多様性を反映しているという第2の仮説が正しいことが裏付けられた形だ。また脳は学習プロセスにおいて、その多様性を利用していることも示唆された形である。大脳皮質の細胞集団は、機能マップに基づいた共通入力を得た後、各細胞の独自の情報処理により多様な神経細胞を創出。従って、機能マップは多様性の生成に効率的な機構である可能性があるという。

生物が直面した問題を解決するときの基本戦略は、試行錯誤だ。例えば、ダーウィンの進化論に端を発したように、生物の進化でも、私たちの免疫システムでも、DNAの突然変異による多様化と自然選択が基本的なメカニズムだった。約30年前から、脳の情報処理の原理も同様ではないかという仮説が提案されており、この脳の動作原理に進化論の視点を取り入れた仮説は、1971年にリチャード・ドーキンス博士によって発表され、「神経ダーウィニズム」と呼ばれている。

今回の研究は、この神経ダーウィニズム仮説の妥当性を裏付けるものだという。特に、脳の発達メカニズムとしてだけでなく、成熟した脳において、学習のメカニズムとしても実装されていることが示された点は大きな発見である。今回の研究成果は、将来的には効果的な教育、創造性の涵養(かんよう)、リハビリなどの分野でより高い効果を発揮する方法論の確立に寄与することが期待されるとしている。