東京大学は6月18日、乱れ場の効果(乱流)を考えることで、宇宙で普遍的に起きている「磁気リコネクション」(磁力線のつなぎ換え過程)に対して、リコネクションが自発的に作る小さなスケールの揺らぎ(乱流)がリコネクションの系全体にどのようにフィードバックされるのかをシミュレーションすることで、乱流によってエネルギー変換効率が向上することを発表した。

成果は、東大大学院 理学系研究科 地球惑星科学専攻 博士課程学生の東森一晃氏、同・星野真弘 教授、東大生産技術研究所の横井喜充 助教らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、6月17日付けで「Physical Review Letters」オンライン版に掲載され、同21日に印刷版にも掲載される予定だ。

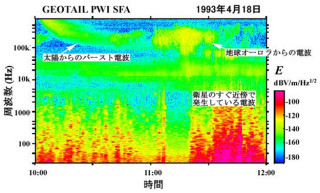

宇宙惑星プラズマにおいて磁気リコネクションは、磁力線のトポロジー(位相幾何)を大きく変えると同時に磁場のエネルギーを解放するため、1960年頃から太陽系プラズマ中での活動現象(太陽フレアや「地球オーロラサブストーム」など)や宇宙での高エネルギー天体現象で注目されてきた。

磁気リコネクションにより乱流場が発達することは、科学衛星ジオテールなどによる地球磁気圏尾部での磁場観測でも明らかになっていたが、それがリコネクションのエネルギー変換効率を高めるのかどうかは未解決だった。そこで研究チームは今回、乱流モデルを組み入れた拡張した電磁流体力学の数値シミュレーションを行うことで乱流効果の検討を行ったのである。

具体的には、リコネクションの乱流効果として、オームの法則における「運動電場」の扱いが大切であるため、乱流間の相関から生まれる「磁気拡散」と「クロスヘリシティ」(磁場と速度の相関を表す電磁流体の物理量で「アルフベン波動」を特徴付ける)を主要項として取り入れた乱流モデルが採用された。そして、乱流場と平均場の「電磁流体方程式」を連立させて、数値計算で時間発展が調べられたというわけだ。

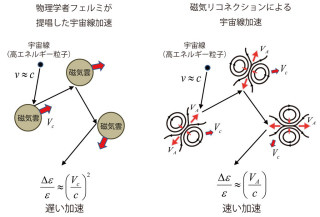

数値計算の結果、乱流強度が弱いと「遅いリコネクション」(リコネクション領域でのエネルギー変換効率がよくなく、「スイート・パーカーのリコネクション」とも呼ばれる)になり、乱流強度が大きいとリコネクションの発達前に電流層の拡散が起きるが、その中間の平均場速度と同程度の揺らぎを持つ乱流場の場合は「速いリコネクション」(衝撃波を伴ったリコネクションを考えることで、遅いリコネクションの問題点であったエネルギー変換効率が改善されており、「ペチェックのリコネクション」とも呼ばれる)に発展することが見出されたのである。

プラズマ中でのオームの法則には、速度場と磁場の外積による「運動電場」の項があるが、速度および磁場の乱れ場間での相関を記述する乱流方程式を導入し、平均場と乱流場を「自己無撞着」に記述する拡張した電磁流体方程式に対して数値シミュレーションが実施された。シミュレーション結果から、乱流効果による「ジュール加熱」(有限の電気抵抗に電流が流れることによる加熱)の「磁場散逸」と速度場と磁場の内積によるクロスヘリシティ項による巨視的構造変化が、高速リコネクションに重要な役割を果たすことが明らかになったというわけだ。

今回の研究はリコネクションの基本要素だけを組み入れた一番単純な2次元系でのモデル計算だが、より複雑な3次元系の性質や乱流モデルの妥当性については今後の課題となるという。乱流リコネクションとしては、例えば、「京」のようなスーパーコンピュータを用いた大規模計算により、乱流モデルを使わないで小さなスケールまで空間分解して直接電磁流体方程式を解くこともチャレンジングな課題だとする。

また3次元系では、「磁場ダイナモ」(惑星や天体の回転などにより生じた電磁流体の運動が磁場を生成・維持するメカニズムのこと)でも重要な「α効果」(ダイナモ理論において、「トロイダル磁場」から「ポロイダル磁場」を生成するメカニズムのこと)が表れるので、さらにダイナミックに構造発展する乱流リコネクションが解き明かされていくものと考えられるという。なおトロイダル磁場とは、ドーナツ状の構造を考えた時、そのドーナツの円の形(大円周方向)に沿った磁場のことをいう。ポロイダル磁場は、ドーナツを切った時に現れる断面の円周(小円周方向)に沿った磁場のことをいう。

今回のようなアイデアを用いれば、比較的容易にプラズマ乱流を自己無撞着に取り扱えることが示されたため、今後はリコネクション研究だけに留まらず、降着円盤での角運動量輸送や磁場ダイナモなどの乱流が密接に関連する宇宙プラズマの現象に対しても研究が広がると期待されるとしている。