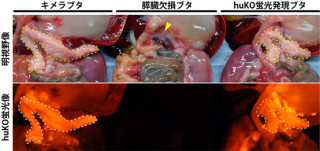

東京大学は6月14日、「すい液」中のタンパク分解酵素「キモトリプシン」と反応して、速やかに緑色の蛍光を発するプローブ(glutamyl-phenylalanine hydroxymethylrhodamine green)、通称「キモトリプシンプローブ」の合成に成功したと発表した。

成果は、東大 医学部附属病院 肝胆膵外科・人工臓器移植外科の石沢武彰特任講師(病院)(助教)、東大大学院 医学系研究科 肝胆膵外科学の國土典宏教授、同・大学院生の山下俊氏、同・生体情報学の浦野泰照教授らの共同研究チームによるもの。開発は科学技術振興機構(JST)戦略的創造研究推進事業・研究加速課題「光機能性プローブによるin vivo微小がん検出プロジェクト」によって行われ、研究の詳細な内容は英国時間6月13日付けで「、British Jour nal of Surgery」オンライン版に掲載された。

すい臓や胆管の腫瘍に対して根治が期待できるほぼ唯一の治療法として普及しているすい切除術(すい臓手術)に際して、すい臓で生成され十二指腸に分泌される消化液「すい液」(糖、脂質、タンパク質を分解する消化酵素を多く含む)が、すい臓の断面や、すい臓と腸管をつなぎ合わせた部位である吻合部から漏れることを「すい液漏」という。

すい切除術は日本で年間1万件以上行われており、件数が増加傾向にある。技術も進歩しているが、それでも術後にすい液漏が10~15%の頻度で発生すると報告されている。すい液にはタンパク分解酵素が豊富に含まれているため、すい液漏が起きると患者自身の組織が傷害を受け、細菌感染が重症化するほか、動脈の切り口が破綻して大出血をきたし、急変・死亡に至る可能性もある。

よって、それを予防し、安全に術後管理を行う方法を確立することは、消化器外科に残された最大の課題だという。その課題を解決するためには、無色透明であるすい液を可視化して、すい液漏出の有無や漏出箇所を手術中に正確に検出する技術の開発が必要だ。

今回開発されたキモトリプシンプローブは、患者の体内に直接噴霧することはまだできないのだが、手術中に「すい臓の断端を転写した濾紙」あるいは「切除標本」に噴霧して、波長445~490nmの青色光を照射し黄色のフィルターを付けるイメージング(観察)を行うことにより、すい液漏出の有無とその部位を描出すると同時に、タンパク分解酵素の活性を評価して術後すい液漏発生のリスク評価を行えるというものだ。

実際に、手術後に「腹腔ドレーン」(臓器の切除部や吻合部に貯留する体液を体外に導き出すためのチューブ)から出る体液中のタンパク分解酵素活性を迅速に測定することにも成功している。これにより、手術後に「ドレーンを安全に抜去可能か、あるいはまだ留置しておくべきか」について、患者のベッドサイドで正確に判断することが可能になり、在院日数の短縮や医療費の節減に寄与すると予想されるとしている。