産業技術総合研究所(産総研)は6月13日、国際石油開発帝石(INPEX)、英・ニューキャッスル大学との共同研究により、「枯渇油田」の二酸化炭素(CO2)地中貯留が微生物生態系へ及ぼす影響を調査した結果、枯渇油田の微生物生態系に見られるメタン生成活動は、CO2地中貯留によって生じる高濃度CO2環境でも存続することが発見されたと発表した。

成果は、産総研 地圏資源環境研究部門 地圏微生物研究チームの眞弓大介研究員、同・坂田将研究チーム長、同・生物プロセス研究部門 生物資源情報基盤研究チームの玉木秀幸主任研究員、同・鎌形洋一研究チーム長、INPEX技術本部の前田治男シニアコーディネーター、ニューキャッスル大のJan Dolfingシニアリサーチャーらの国際共同研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、日本時間6月13日付けで英科学誌「Nature Communications」に掲載された。

温室効果ガスとして知られるCO2の削減策の1つとして、「CO2回収・貯留(Carbon Capture and Storage:CCS)」技術がある。これは発電所などで発生した大量のCO2を地中に隔離する技術で、地球科学を中心に研究が進められているところだ。CO2の貯留サイトとしてCO2の貯留能力や安全性、コスト面など古くから実用性が検討されているのが、枯渇油田(技術的もしくは経済的な理由により、原油を回収できなくなった油田で、世界中に多数ある)である。

これまでのCO2地中貯留実証試験の結果から、CO2が圧入された地中ではCO2濃度が上昇し、それに伴い地中のさまざまな環境条件(pHなど)が変化することは知られていた。ただし、枯渇油田の地下に生息する活発なメタン生成を行う微生物生態系にどのような影響があるのかは不明であった。

そこで研究チームは、CO2地中貯留が枯渇油田の微生物生態系へ及ぼす影響を調査するため、これまで酢酸からのメタン生成活動を観察している秋田県八橋油田(国内で累積産油量が最大の油田で、INPEXが管理、年間産油量は約10万barrel(1万6000kl))から地下水と原油を採取し、窒素ガスで現場と同じ温度、圧力条件(55℃、50気圧)に設定した培養実験の「CO2非圧入系」と、窒素と二酸化炭素の混合ガス(10%:CO2)で現場と同じ温度、圧力条件に設定した高濃度CO2条件(CO2分圧は5気圧)での培養実験「CO2圧入系」が行われたのである。

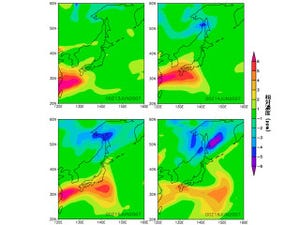

その結果、CO2圧入系とCO2非圧入系の双方で地下水に元々存在する酢酸の分解とメタンの生成が観察された(画像1)。CO2地下貯留に伴う高濃度CO2条件下でも、酢酸からのメタン生成が存続することが確認された形だ。なお、今回想定したCO2地中貯留後の環境は、CO2圧入井直下の環境ではなく、圧入されたCO2が地中で次第に拡散した後の油田環境であり、これまでのCO2地中貯留実証試験の現場でのCO2濃度と今回の培養実験におけるCO2濃度の間に大きな差は見られていない。これらのことから、極めて高濃度のCO2を枯渇油田に圧入した場合でも、CO2圧入井から多少離れたCO2が拡散した場所ではメタン生成活動が存続することを示唆しているという。

画像1は、今回の研究で想定されたCCS環境と培養実験で観察された酢酸からのメタン生成反応。グラフはCO2非圧入系とCO2圧入系の双方で、油田の地下水に元々含まれる酢酸の減少に伴ってメタンが生成されたことを示す。

続いて、CO2圧入系とCO2非圧入系の微生物群集の地球化学的、分子生物学的な解析が行われた結果、酢酸からのメタン生成に関与する微生物群集を構成する微生物の種類はCO2の圧入により劇的に変化し、まったく別のプロセスによってメタンを生成する微生物に置き換わることが判明。

また、この微生物種への変化はCO2濃度が高い環境でだけ起こる一過性の現象であり、CO2濃度をCO2非圧入系の濃度に戻すと、元の微生物群集に戻ることが確認された(画像2)。さらに、この現象の主な原因はメタン生成反応の熱力学的特性(CO2濃度と反応の起こりやすさの関係)であることが実証されている。つまり、枯渇油田の微生物生態系はCO2濃度に対して高い頑健性を保ちつつ、油田環境のCO2濃度に応じてエネルギー的により有利なプロセスでメタン生成を行うことが明らかになったというわけだ。

研究チームは今回の成果に対し、今後のCCS技術の学術研究や産業応用技術開発については、地球科学と微生物学を融合した地圏微生物学の観点を含めて進めることの有効性を示しているとしている。また今後は、枯渇油田に未だ多く残存する原油からのメタン生成活動に着目し、CO2地中貯留実施後にCO2濃度が増加した枯渇油田で、原油を分解しメタンを生成する微生物生態系がどのような影響を受けるのかについて、継続して研究を実施する予定としている。