京都大学は6月5日、生きたマウスを用いて、血管透過性がダイナミックに変化する様子を動画に撮影することに成功したと発表した。

成果は、京大 医学研究科の江川形平・日本学術振興会特別研究員、同・椛島健治准教授らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、6月5日付けで英オンライン総合学術誌「Scientific Reports」に掲載された。

炎症が起こった部位は次第に腫れてくる。これは、炎症部位において血管の透過性が亢進するためだ。研究チームは今回、その血管透過性がダイナミックに変化する様子を生きたマウスを用いて動画で撮影することに成功した。

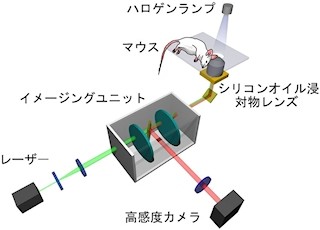

今回の研究では、「二光子顕微鏡」という特殊な顕微鏡が用いられた。この顕微鏡は、生きた動物の体内の様子を外から直接観察することが可能だ。

研究ではまず、「蛍光標識デキストラン」(デキストランは多糖類の1種)をマウスに静脈注射し、血管を蛍光で光らせた。この時、さまざまな分子サイズの蛍光標識デキストランを用い、分子サイズによる漏れやすさの違いから皮膚の血管透過性の評価が行われたのである。その結果、およそ分子量7万以下のものは炎症がなくても容易に血管外へ漏れ出ることが観察された。これは主要な血清タンパクであるアルブミン(分子量6万6000)が長く、血管内に留まることと合致する結果だという。

一方で、さまざまな方法で血管透過性の亢進を誘導し、それが動画として撮影された。例えばヒスタミンの静脈注射では、注射直後に血管透過性が亢進し、特に「後毛細管静脈」と呼ばれる部位から漏出が起こることが確認されたのである。これは、急激に血管透過性が亢進するアナフィラキシーに相当するモデルだ。

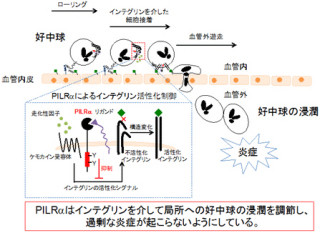

また皮膚のかぶれ反応を誘導し、皮膚炎部位で持続的に血管透過性の亢進が生じている様子も撮影された。これらの炎症部位では分子量200万のデキストランでも容易に血管外へ漏出しており、免疫グロブリン(分子量15万)のような高分子量の血清タンパクでも炎症部位では組織中に高濃度に分布することが示唆されたのである。

なお、研究グループは、今回の研究手法により、「炎症」という概念を血管透過性の亢進という観点から視覚的に表現することが可能となったとする。また、血管透過性の制御は、免疫グロブリンの組織への分布をも制御していると考えられ、今回得られた知見は、自己免疫病などの病態メカニズムの解明にも役立つものと期待されるとしている。