理化学研究所(理研)と高輝度光科学研究センター(JASRI)は6月4日、塗布型有機薄膜太陽電池で重要なエネルギー変換効率向上に欠かせない結晶性と配向性、さらに、印刷プロセスへ適用するための高い溶解性を併せ持った半導体ポリマーを開発したと発表した。

成果は、理研 創発物性科学研究センター 創発分子機能研究グループ 尾坂格上級研究員、瀧宮和男グループディレクター、高輝度光科学研究センター 小金澤智之研究員らによるもの。詳細は米国の化学会誌「Journal of the American Chemical Society」のオンライン版に掲載される。

半導体ポリマーを用いた塗布型有機薄膜太陽電池は、軽量で柔軟という特徴を持つの加え、印刷プロセスを用いて安価で大量に作製できることから、次世代太陽電池として注目されている。実用化に向けては、エネルギー変換効率の向上が重要な課題で、吸収した光エネルギーを効率よく電荷に変換し、発生した電荷を効率よく輸送することが求められている。このためには、半導体ポリマーの結晶性と配向性の向上が必要となる。

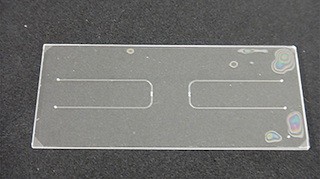

塗布型有機薄膜太陽電池では、通常、正孔を流す半導体ポリマーと電子を流すフラーレン誘導体を有機溶媒に溶かして混合し、この溶液を塗布して発電層となる膜を作る。ポリマーとフラーレンという異物が混在した状態では、ポリマーの結晶を成長させるのが難しいとされている。ポリマーの結晶性を向上させるためには、ポリマー同士が強い相互作用を持つ必要がある。2012年に研究グループは2012年に、2個のベンゼン環からなるナフタレンを基本構造に持つナフトジチオフェンとナフトビスチアジアゾールを組み合わせた半導体ポリマーを開発していたが、分子同士の相互作用が強く、フラーレンと混合しても結晶を形成するが、高結晶性のため溶解性が低くなり、印刷プロセスを適用しにくいという課題があった。

そこで今回、研究グループは、同ポリマーの溶解性を改善するために、独自に開発した置換基導入手法を用いて、ポリマーのナフトジチオフェンに炭素12個が直列に並んだアルキル基を2本導入した新たなポリマー(図1の右:ポリマー2)を開発。溶解性が改善され、印刷プロセスへの適性も向上したことを確認したほか、大型放射光施設SPring-8でX線回折測定を行ったところ、ポリマー2は前世代のポリマーと同様の結晶性を保つだけでなく、アルキル基を導入しただけで、ポリマーの配向が基板と垂直な方向を向いたエッジオン(edge-on)から、基板と平行な方向のフェイスオン(face-on)へと変化することも分かったという。ちなみにface-onでは、電流が流れる方向とポリマーの向きが揃っているため、塗布型有機薄膜太陽電池として効率的な電荷輸送を行うための理想的な配向状態になっているとする。

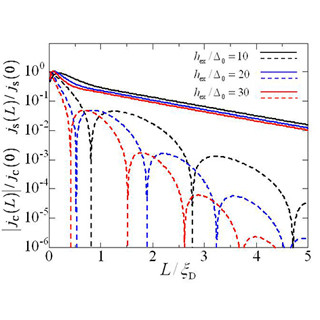

実際に、ポリマー2を用いた塗布型有機薄膜太陽電池を作製し評価したところ、電流密度は上昇し(図2a)、ポリマー1では5%程度であったエネルギー変換効率は8.2%へと向上することが判明したほか、太陽電池材料の性能評価として広く使用されるモデル素子でも評価したところ、同様に電流密度は上昇し、電荷移動度はポリマー1に比べて1桁高い値を示すことも確認されたとのことで、face-on状態による電荷輸送性の向上が、変換効率改善の要因であることが示されたという。

|

|

図2 評価された素子の模式図と電気特性。(a)塗布型有機薄膜太陽電池の構造(上)と電流-電圧特性(下)。縦軸が負であるため、電流密度が上昇するほどプロットは下方に移動する。(b)モデル素子の構造(上)と電流-電圧特性(下)。どちらの素子でも、ポリマー2の方がポリマー1に比べて電流値が高い |

今回、塗るだけで理想的な結晶・配向状態を実現し、良好な電気特性を示す半導体ポリマーを開発した。今後、塗布型有機薄膜太陽電池により適した基本構造を持つ半導体ポリマーを開発し、そこにアルキル基を導入して最適化できると、大幅なエネルギー変換効率の向上が期待できる。また、このような分子の結晶・配向状態を制御するための分子設計・合成技術は様々な新機能発現につながり、デバイスに展開可能な新たな有機材料の開発にも寄与するとコメントしている。