大阪大学(阪大)は5月9日、愛媛大学、産業技術総合研究所(産総研)との共同研究により、キラルな「アミン」とアキラルな「カルボン酸」からなる数多くの「有機塩」結晶の単結晶X線構造解析を通して、結晶中の水素結合2回らせんの右巻きと左巻きの選択機構を解明し、その制御に成功したと発表した。

成果は、阪大 産業科学研究所の宮田幹二 招へい教授、同・大学院 工学研究科の藤内謙光准教授、同・久木一朗助教、同・博士後期課程3年の佐々木俊之氏、愛媛大 理学研究科の佐藤久子教授、産総研の都築誠二上級主任研究員らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、現地時間4月30日付けで英国科学誌「Nature Communications」オンライン速報版に掲載された。

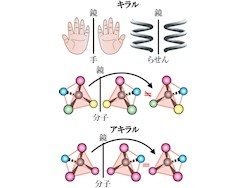

右手と左手のように、基本構造は同じながらもどちらも自らの鏡像(鏡に映した像)と重ね合わせられない性質のことを「キラリティー」といい、自然界における最も根本的な性質の1つだ。特に分子の世界で重要な性質で、同じ分子式や化学結合の様式分子でも、右手タイプの構造のものを「D-体」、左手タイプを「L-体」という。そしてこの両者の関係を「鏡像異性体(光学異性体/エナンチオマー)」といい、鏡像異性体の存在する分子は「キラル」と呼ばれる(キラルでない性質のことは「アキラル」)。

このキラリティー、キラルというものはさまざまな分野で利用されているし、自然界のさまざまなもので見られる。例えば、生命を形作る重要な物質のアミノ酸、糖、タンパク質などもキラルだ。ただし、アミノ酸はL-体のみに偏っているし、逆に糖類はD-体のみに偏っている(この鏡像異性体の内、片方に偏っていることを「ホモキラリティー」という)。

生命はこのように偏った部品でなり立っていることから、ヒトの体も服薬などで外部から取り込んだ分子のキラリティーを認識し、D-体とL-体では異なった応答を示す。それがひどい場合は、体に異常を来してしまうこともあり、新薬の開発においてはキラリティーは非常に重要というわけだ。

また、キラリティーを持つ発光性分子から得られる「円偏光」(電場と磁場の振動が伝搬に伴って円を描く光のこと。回転方向によって、右円偏光と左円偏光がある)は、3Dディスプレイの光源としての応用が期待されているといった一面もある。

D-体とL-体の分子の作り分けは、これらの応用において必須の技術であり、その重要性は、野依良治博士(現・理化学研究所理事長)が「不斉触媒」(キラルな分子を作り分ける際に用いられる触媒のこと)の開発によりノーベル化学賞を受賞されたことからもわかるはずだ。

また、近年のナノテクノロジーの発展により、単分子のキラリティーだけでなく、分子が「非共有結合」により複数集合した超構造のキラリティー「超分子キラリティー」も注目を集めている。多くの場合、超分子キラリティーはその超構造の構成成分である分子のキラリティーに依存し、一方のキラリティーに偏ることが知られていた。

しかし、非共有結合の特性である可逆性、距離や角度の自由度といった柔軟性から、外部刺激によって左右が反転した超構造が形成されることもある。この左右反転の機構は未解明の点が多く、特に結晶中での左右の制御は困難だった。これは超構造を利用したキラル産業の発展において、早急に解決すべき大きな問題となっているのである。

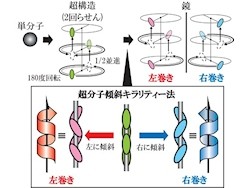

今回の研究は、有機結晶の大部分が持つ「2回らせん」のキラリティーを「結晶学的手法」および「分光学的手法」によって示し、その左右選択機構の解明を通してアキラル成分によるらせんの左右制御を達成したというもので、これにより、これまで多くの結晶において無視されてきた2回らせんのキラリティーの適切な評価と制御が可能となり、そのキラリティーを利用した応用へつながるという。

なお2回らせんとは、結晶中で形成されるらせん構造の1つで、分子をらせん軸回りに180度回転させた後、らせん軸と平行に繰り返し単位の半周期分だけ並進させるという対称操作によって表される。また結晶学とは、顕微鏡やX線などの手法を用いて結晶の形態や対称性、物理的・化学的性質等を研究する学問のことで、分光学とは物質が放出または吸収する光のスペクトルを測定、解析し、物質の性質を研究する学問のことだ。

世界有数の結晶構造データベースである「Cambridge Structural Database」(2012年1月)によると、登録されている約60万個の結晶構造の7割以上が2回らせんというキラルな超構造を形成することがわかっている。そこで研究チームは、2回らせんの左右の選択機構を解明することで、分子キラリティーと超分子キラリティーのつながりが明らかになり、らせんのキラリティー制御につながると考察。

しかしながら従来の結晶学では、2回らせんは右巻き・左巻きの区別ができないため、分子の集合様式に基づくキラリティーの評価が困難という問題があった。すなわち、多くの結晶においてキラリティーが適切に評価されていなかったのである。

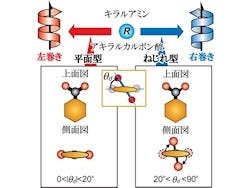

宮田招へい教授らはこれまでに、2回らせんの左右を定義するため、「超分子傾斜キラリティー法」を提唱し、この方法に基づいて、さまざまな有機分子からなる結晶の構造評価を行ってきた。今回、この手法をキラルなアミン(アンモニアNH3の水素原子Hを「炭化水素基」で置換した化合物のこと)とアキラルなカルボン酸(「カルボキシル基(-COOH)」を持つ有機酸)の組み合わせからなる有機塩(有機酸由来の陰イオンと有機塩基由来の陽イオンが、イオン性の結合によって形成した化合物)に適用し、2回らせんの左右の巻きを区別すると共に両者のわずかな違いを見出すことに成功したのである。

これにより、水素結合により形成された2回らせんの左右選択には、水素結合形成部位であるカルボキシル基の「ねじれ角(θd)」が重要であることが明らかになった(画像3)。このねじれ角は、カルボキシル基の隣にメチル基などの置換基を導入することで容易に制御できる。このように、アミンのキラリティーを変化させることなく、簡便に2回らせんの左右を制御する手法が確立された。

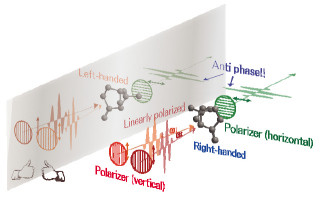

さらに、その左右の反転現象は「固体赤外円偏光二色性」スペクトル測定によっても確認することができ、結晶の分光学的特性が分子のキラリティーだけでなく超分子らせんのキラリティーに大きく依存していることが明らかとなったのである。なお固体赤外円偏光二色性とは、赤外領域の右円偏光と左円偏光に対して、光の吸収度に差が生じる現象のこと。

今回の研究により、同一のキラリティーを持つ分子を用いていても、その集合体であるらせんのキラリティーを簡便に制御できることが示された。この結果は、天然物由来で一方のキラリティーしか得られなかった分子の利用の可能性を広げるなど、今後の発展が期待されるという。例えば、らせんの左右反転現象を利用することで、左右変換可能なキラル材料の開発が可能となるとした。

具体的には、一方のキラリティーを持つ分子を用いて、条件に応じて左右どちらか一方のキラル分子を選択して合成することができる触媒の創成が期待されるという。これにより、従来よりも安価に目的のキラリティーを持つ分子の合成が可能となり、医薬品を初めとしたキラル産業のさらなる発展が期待されると、研究チームは語っている。