産業技術総合研究所(産総研)は5月13日、知覚意識を支える上で不可欠な信号である「確信度」が、脳領域「視床枕」にて計算されていることを発見したと発表した。

同成果は同研究所の小村豊 主任研究員らによるもの。詳細は2013年5月12日(英国時間)に英国科学誌「Nature Neuroscience」オンライン速報版で公開された。

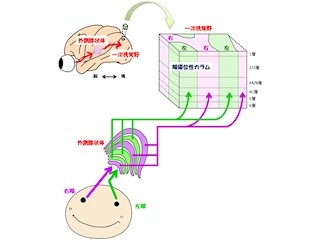

ヒトのような高等生物の日常生活では、自分の周囲の世界を認識し、次の行動を決定していくというサイクルを繰り返すことで成り立っている。例えば、自動車の運転の場合、信号機に近づいたときに、青であれば進むし、赤であれば止まるが、大雨で視界不良に陥っている状況では、信号が青か赤かを判断しにくいと思えば、速度を落として様子を見る、といった判断などを下す。そうした際に、脳内では、眼から入ってくる資格情報が第一次視覚野に到達、中次視覚野にかけて、色や動きなどの視覚特徴の分析が行われ、その後に、高次視覚野にかけて、それらの特徴が統合され、実際に見ている様子が形成されていくと考えられてきた。しかし、視覚情報が、実際に意識に上る際には、それだけでは不十分で、統合された視覚情報が、どのくらい正確であるかを計算する過程を経ていることが近年の研究から示唆されるようになってきていた。

例えば、盲視の人に、ある視覚刺激を提示すると、本人は「見えていない」というが、その内容(色や動きなど)を弁別する課題を行ってもらうと、偶然ではないレベルで、正しい成績を残すことが知られており、本当に見えているという知覚意識を成立させるためには、色や動きなどの知覚の内容が形成される以外に、その内容を「確かに理解している」という主観的な情報が付与される過程を必要とすることが示されている。しかしながら、その主観的な確からしさを計算する脳内メカニズムについては、これまでほとんど分かっていなかったという。

|

|

|

視覚情報が、意識にのぼるまでの過程。目から入った視覚情報は、脳の中で、まず、色や動きなどの特徴ごとに分析され、その後、特徴が統合され、知覚の内容が形成される過程と、知覚の確からしさを計算する過程を経て、知覚意識が成立し、適切な行動を選択しようとする。盲視の場合、知覚の内容は保たれるものの、知覚の確からしさを計算する過程が損なわれているために、知覚意識は成立しないと考えられる |

そこで研究グループは今回、サルに色(赤あるいは緑)と動き(上あるいは下)を組み合わせた視覚刺激を提示し、その視覚刺激から知覚内容(赤色が下に動くなど)を判別させる課題として、あらかじめ指定されたターゲットの色のドットの集合体が、上に動いているか、下に動いているかを判別し、上に動いている場合は右のバーを、下に動いている場合は左のバーを触って報告させる実験を実施。

実際に課題を遂行している最中の神経活動を記録したところ、視床枕の活動は知覚の内容に関わらず、視覚刺激が曖昧(ターゲットの色の動きが上下半々に近くで判別が難しい場合)になればなるほど、応答性を弱めていることが確認されたという。

そこでさらに、自分の知覚判別に自信がない時に選択できる第三のバーを加えて、判別を回避できる行動課題(判別回避課題)をサルに課したところ、サルは、視覚刺激が曖昧になればなるほど、回避する(下のバー)割合が増えることが確認されたことから、判別回避課題を遂行している時の視床枕の神経活動の解析を行った結果、同一の視覚刺激に対しても、視床枕の応答が弱い場合にはサルは回避行動を選択し、応答が強い場合には、判別行動を選択する傾向が示されたという。

これらの結果から、視床枕の活動は単に刺激の物理的な曖昧さに相関しているのではなく、主観的な確からしさ(確信度)を反映していることが示されたことから、さらに、そうした視床枕の信号が損なわれると、行動にどのような影響が出るのかを、視床枕を薬物で働かなくさせた実験で検証したところ、視床枕が働かなくても、内容判別自体の行動には変化はなかったが、判別を回避する行動が増加することが確認された。視床枕は左右に一対あるが、この判別回避課題への影響は右側の視床枕の神経活動を抑制すると、視覚刺激が左側に提示された場合のみ観察されたという。

研究グループでは、これらの結果から、視床枕は行動決定に対する自信ではなく、「今、ここで」見えている世界をどのくらい確かに理解しているのかという、知覚の確信度を決定する役割を果たしていると考えられ、これまでの知見と合わせると、視覚領域と密接に結合している視床枕が、情報をやりとりすることで、知覚の確信度が計算され、知覚意識が成立すると考えられるとしており、今後は、その詳細を実験的に検証していきたいとしており、それにより、盲視や妄想(幻覚)など、知覚意識が低下あるいは逸脱している病態に対する診断・治療法の開発につながることが期待されるとするほか、不確かな情報を、うまく制御している霊長類の視覚認識メカニズムを解明することで、実世界に適応するコンピュータービジョンへの応用にも貢献する可能性があるとしている。