理化学研究所(理研)は4月22日、2者が言語コミュニケーションしている時の脳波を同時に計測し解析する手法を確立し、「発話リズム」が同調すると「脳波リズム」も同調することを発見したと発表した。

成果は、理研 脳科学総合研究センター 脳リズム情報処理連携ユニットの川崎真弘研究員(現・筑波大学システム情報系助教)、同・神経情報基盤センターの山口陽子センター長らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、日本時間4月22日付けで英国オンライン科学雑誌「Scientific Reports」に掲載された。

ヒトは社会性を持った生物であり、それぞれ個性の異なる人々が複雑にコミュニケートすることで個人の人間関係から社会そのものまでが成立している。コミュニケーションにおいて、各人の発話や行動などのリズムは個性と同様にそれぞれ異なるが、会話中のうなずきやジェスチャーなど、無意識に相手とリズムが引き込み合う「同調」が見られることは以前より知られていた。

そうした同調は、これまでの心理学的研究により、他者との共感を増すことや協調作業の効率をよくすることなどがわかっている。しかし、同調を引き起こすメカニズムや、同調が人間同士(生物同士)のコミュニケーションに特有なものなのかという点については、まだわかっていない部分が多い。

そうしたうなずきやジェスチャーなど、対人間での目に見える行動リズムの同調と同様に、ヒトの脳でも同調が見られる。記憶や思考などの認知機能を実現するため、神経細胞集団同士がある特定のリズムをもって同調して活動しているのだ。これらの同調は脳波リズムとして検出される。脳波リズムとは、神経細胞集団の電気的な変化の総和である脳波の中に含まれるある一定のリズムのことだ。

近年の脳研究は、脳波リズムの計測技術の進歩により、コミュニケーションに関係した社会性の研究にまで迫りつつある。しかし、まだ1個体の脳活動を分析するものが主だ。つまり、実際に複数体の無意識な行動の同調には脳個体間の同調が関係するのかどうかなどについては、未解明の部分が多いままなのである。

これまでに複数体の脳活動を同時に記録した研究はあるが、コミュニケーションにはさまざまな要素が含まれるため、同調だけを評価するためにはそれ以外の要素を排除しなければならない。特に言語コミュニケーションには、話の内容や文脈などの複雑な要素から発話リズムのような単純な要素まで含まれており、脳活動どころか行動リズムの同調の分析でさえ困難というのが実情だ。

そこで研究チームは今回、この課題を解決するため、(1)注目すべきリズムだけを取り出す実験課題の作成、(2)2者間で同時に計測するための測定技術の確立、(3)1、2から得られた莫大なデータから意味のあるものを抽出する解析技術の確立、の3点に挑んだのである。

まず研究チームは、実験課題として、発話リズム以外の要素をできる限り排除するために、特に発話内容には意味を持たせず、しかし相手とのコミュニケーションを必要とする「交互発話課題」を考案。これは、2者がそれぞれ自由なリズムでAからGまでのアルファベットを交互に発声し合う課題で、1被験者が「A」と発声した後、相手は「B」と発声し、被験者は続けて「C」と発声するというものだ。

この音声データをスペクトログラム(各人の発話時に現れる周波数帯域を特定する方法)を用いて、各被験者の発話時間と発話間隔時間を算出したのが、画像1のグラフの音声信号とスペクトログラムを用いた発話時間と発話時間間隔の分離例である。

グラフの見方は、左右両方から音信号を計測すると、音声があった時間では大きな振幅が観測されるようになる(中図)。この時間を正確に特定するために、音声信号に対して周波数解析を行うと、音声部分では強い振幅(上図と下図の赤色)が観測される。この時間を発話時間、それ以外の部分を発話間隔時間とされた。

実験で両被験者は、ノイズを排除し脳波を正確に測定できる電磁気シールドルーム内にて机を挟んで離れて向かい合って座る。発話リズムの影響だけを測定するため、実験中は両者の間に置かれた透明な仕切りの中心点を注視することで、視野に相手の顔を含めた状態で課題が行われた。

さらに、被験者にアゴ台にアゴを乗せ、手を机の上に載せ体を動かさないように指示することで、体の動きのほとんどを排除(画像2)。脳波の測定は、体の動きによるノイズの影響を受けにくいアクティブ電極を用いて行われた。こうして、交互発話に関わる脳活動だけを計測できるようにしたのである。

今回の研究ではこの交互発話課題を、人間同士で行う条件(画像2)と、一定のリズムで発話するようにプログラムされた機械を相手に行う条件(画像3)の両方で行われた。両条件を比較すると、ヒトの発話リズムがノイズのない一定のリズムと、人間のようにノイズや変調を含んだリズムとのどちらに引き込まれやすいかを調べることが可能というわけだ。

(左)と(右)

|

|

|

画像2(左)は、交互発話課題を人間相手に行う条件の実験の様子。画像3(右)は、機械相手に行う条件の実験の様子 |

|

今回の実験では、2名の日本人被験者をペアとした合計20ペアが参加した。その結果、発話リズムは人間同士で行う実験だけで同調することが明らかになったのである。また、発話リズムが同調する時に脳波リズムも同調し、特に「θ波」(4~8Hzにピークを持つ成分)と「α波」(8~13Hzにピークを持つ成分)を含む成分(6~12Hz)が増幅し同調することがわかった。

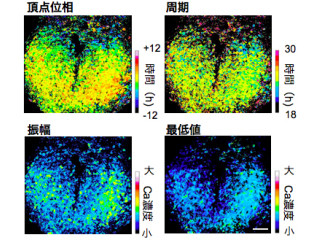

これらの2者の脳波リズムについて、脳のどの部位の働きが似ているかの相関解析が行われた結果、側頭部と頭頂部の関与が認められたのである(画像4)。さらにこの脳波リズムの相関は、発話リズムの相関が高いペアほど高く、低いペアほど低いという結果が示されており、その点について研究チームは「興味深いこと」としている。つまり、2者間の脳波リズムの同調が、発話リズムの同調と密接に関係することを初めて示したというわけだ。

今回の研究のまとめのが画像4である。左は、今回の研究のイメージ(発話リズムの相関と脳波リズムの相関)。中は、脳波リズムが2者間で相関した側頭部と頭頂部(赤丸)。右は、2者間の発話リズムの相関値と2者間の脳波リズムの相関値を各ペアでプロットしたもの。この結果、発話リズムが同調するペアほど脳波リズムも同調することがわかったのである。

今回の結果から、ヒトは機械のように正確な一定のリズムよりも、生物的な不安定なリズムの方に引き込まれやすいということ、またこの無意識な発話リズムの同調が脳活動においても同調することが確かめられたというわけだ。社会認知神経科学では、他者の行動を見てあたかも自分が行動したかのように振る舞う「ミラーニューロン」の発見から、近年では他者の気持ちへの共感にまで踏み込んだ研究が進められている。

ただしこうした研究のほとんどが、他者からの受動的な脳活動の変化を示していたという。それに対して今回の研究は、さらに2者が能動的かつ受動的に相互に関わり合って行動する時の、脳活動の変化を示した点で、これまで困難だった人間関係の脳活動評価への道を切り開いたといえるとした。

今後、コミュニケーションにおける行動や感性変化の定量化が可能となれば、コミュニケーション障害の診断ツールや治療方法への応用が期待できる。例えば、現在の高齢化社会において、高齢者と親族(または介護者)の行動リズムにズレが生じることがあるが、脳波リズムを基に発話リズムを相手と合わせることで、両者のコミュニケーションのストレスを軽減させることができるかも知れないという。さらに、個人にとって適した発話リズムを音声リズムに導入することでヒトと円滑にコミュニケーションが可能になるパートナーとしてのロボットの開発なども期待できるとした。