東京大学は4月5日、肥満に伴う自己免疫疾患の発症機序を明らかにし、その中心的役割を果たすのが、脂肪を融解する血液中のタンパク質「AIM(Apoptosis Inhibitor of Macrophage)」であることを見出したと発表した。

成果は、東大大学院 医学系研究科 疾患生命工学センター 分子病態医科学部門の新井郷子講師、同・宮崎徹教授らの研究チームによるもの。研究の詳細な内容は、4月4日付けで「Cell Reports」オンライン版に掲載された。

肥満は「万病の元」として、糖尿病や動脈硬化をはじめとするさまざま病気の直接的な引き金となることが知られており、先進諸国で大きな問題となっている。

そして、体のさまざまな細胞を攻撃する自己抗体ができることから、最終的にさまざまな臓器に炎症が生じて機能が損なわれてしまうという「自己免疫疾患」もまた肥満に伴う疾患群の1つであることが以前より知られていた。例えば、肥満に伴い、甲状腺機能低下やインスリン分泌不全、あるいは不妊症などが起こることが報告されている。しかし、なぜ肥満が多彩な自己免疫疾患を導くのか、そのメカニズムは明らかになっていなかった。

新井講師と宮崎教授らの研究チームは、かつてAIMが脂肪を融解することによって肥満の進行を抑制することや、肥満が過度に進み糖尿病や動脈硬化のリスクが高まった段階では、逆に血液中のAIMを減らすことによって肥満であってもこうした病気の進展を抑え得ることを明らかにした実績を有する。

なおAIMは、当初マクロファージから分泌されて血液中に存在し、細胞のアポトーシス(細胞死)を抑制する分子として1999年に宮崎教授らに発見された。その後の研究で、アポトーシス抑制以外にも作用する細胞の種類などの違いにより、新井講師らによってさまざまな作用があることが判明していった。特に最近は、脂肪を分解する抗肥満作用を始め、生活習慣病である糖尿病や動脈硬化の発症にも重要に関わっていることもわかり、メタボリックシンドロームのカギとなるタンパク質の1つであると注目されているところである。

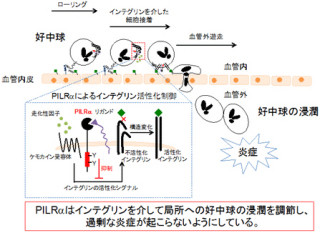

そして今回の研究でも、AIMは肥満に伴う自己免疫疾患の発症に対しても決定的な役割を演じていることが明らかになった。その詳細は、以下の通りだ。まず肥満が進行すると、血液中で増える脂肪酸によって免疫細胞が活性化され、「免疫グロブリン」の1つである「IgM」が血液中で増加する。

IgMは「IgG」や「IgE」などと同じく抗体の1種であるが、もっとも幼若な抗体だ。IgMは抗原に対する特異性が低く、細菌など外来抗原に加えて自己抗原にも結合できるため、血液中のIgMが過度に増加すると、それが脾臓(ひぞう)で自己抗体を作る産生細胞を活性化させてしまい、自己免疫疾患の原因となるのである。

なお、AIMは血液中でこのIgMに結合しており、脾臓でIgMが長期間働けるように強力に支援していることが明らかになっており、研究チームはこのことを「興味深いこと」としている。従って、肥満が進行し血液中のIgMが増加しても、AIMの量が低いと、脾臓でIgMがうまく働けず、悪玉の免疫細胞も増えないというわけだ。

研究チームはAIMを作れなくしたマウスを使って、これを証明することに成功。つまり糖尿病や動脈硬化と同じく、過度に肥満しても血液中のAIMの量を抑えておけば、自己免疫疾患もまた抑制できる可能性が高いというわけである。従って、AIMは、糖尿病、動脈硬化、自己免疫疾患など、肥満に伴う幅広い疾患の統一的な治療のターゲットになると考えられると、研究チームは語っている。