愛媛大学、大阪産業大学(大産大)、国立天文台、東北大学で構成される研究グループは3月31日、すばる望遠鏡を用いた観測で発見された116億光年彼方にある「勾玉(まがたま)」のような不思議な形をした銀河「LAE221724+001716」が、手前にある別の銀河による重力レンズ効果を受けていることを突き止めたと発表した。

成果は、愛媛大の学部生・中広祐也氏、同・谷口義明教授、同・塩谷泰広氏、同・鍛冶澤賢 助教、同・小林正和 研究員、同・学部生の田中彩果氏、同・学部生の濱田勝彦氏、大産大の井上昭雄 准教授、国立天文台の岩田生 助教、同・松田有一 助教、東北大の林野友紀 准教授らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、4月1日発行の天文学誌「The Astro Physical Journal」に掲載された。

今回の研究対象となった銀河LAE221724+001716は、研究グループの一員である大産大の井上昭雄准教授らのグループが、すばる望遠鏡を用いた観測で2009年に発見した、水素原子をイオン化する強い紫外線の「イオン化光」を放射している銀河の1つだ。

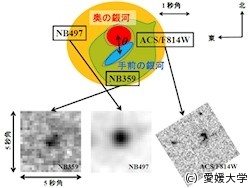

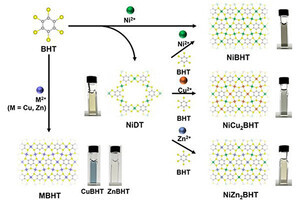

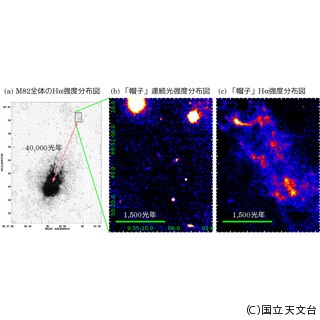

この銀河は、イオン化光の放射位置と銀河本体の位置がずれていることがわかっていたが、そのずれは小さく、手前の銀河の重なりの確率はほとんどないと考えられていた。ところがその後の研究で、イオン化光と考えられた光は、地球から99億光年にある別の銀河からの放射であることが判明したのである(画像1~3)。

画像3の図を見てもらうとわかりやすいが、当初は、NB497が銀河本体、NB359がイオン化光の放射で、両者の重心の位置にずれがあると考えていたが、実際には2つの銀河が重なってたというわけだ。このことに対して井上准教授は、「この結果を知った時は大きなショックを受けました。これほど珍しい現象が見つかることに大きな驚きを覚えました」とコメントしている。

|

|

|

画像1(左)は、勾玉銀河LAE221724+001716のハッブル宇宙望遠鏡による撮像観測結果。画像2(右)は、勾玉の形のイメージの1つ(この図形と異なり、下側がとがっておらず、上側と同じ程度の丸みを持っていることも多い)。撮像観測結果ではこの銀河は勾玉のような形をしている (c) 愛媛大学 |

|

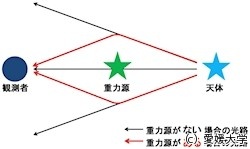

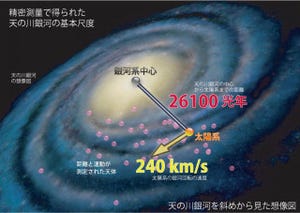

そして今回の研究の中心となった愛媛大の谷口教授は、「この観測事実を知った時、すぐに重力レンズ効果を受けている可能性を考えました」という。遠方の天体からやってくる光が手前の重力源の近くを通ると、重力レンズ効果を受ける可能性がある。重力レンズは相対性理論で有名なアインシュタインが理論的に予想したことが始まりで、現在ではダークマターの検出などにも利用されている現象だ。

画像4が重力レンズの模式図で、天体からの光は、地球との間に重力源がない場合は黒線のように進むが、重力源がある場合には光は重力源のそばで曲げられ、赤線のように進む。その結果、本来届くはずのなかった光が届くことで、「天体」は明るくなったり、分裂して見えたりするというわけのである。

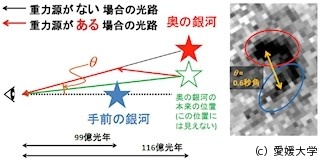

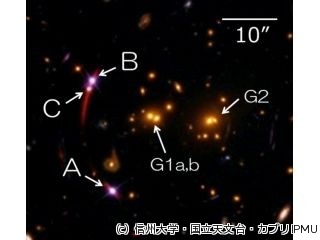

もちろん、画像4は理想的なきれいな配置によるもので、現実の宇宙ではもっとさまざまな状況で重力レンズ効果が生じる。今回の場合の重力レンズ効果も奥の銀河、手前の銀河、地球が直線上に並んでいるわけではなく、画像5のようになっている。116億光年彼方の奥にある銀河の本来の位置は緑の☆印で、そこから放射された光は、手前の99億光年彼方の銀河の重力レンズ効果で曲げられ、その結果、地球からは赤の★印の位置に観測される。この時、奥の銀河と手前の銀河は角度θだけ離れているように見える。θの観測値は0.6秒角だ。なお1秒角とは、1度の60分の1である1分角のさらに60分の1の角度である。ちなみに、満月の視直径は約30分だ。

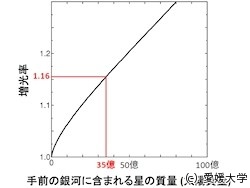

重力レンズ効果は遠方からやってくる光を増光する(ことがある)のはすでに述べた通りだが、それにより本来は検出できないほど暗い天体を検出するという自然の虫メガネの役割を果たすという利点がある。しかし、逆に増光の程度がわからないと元の明るさがわからないという問題を引き起こしてしまう。銀河の明るさは銀河の質量に関係するので、増光の程度を見積もることは、どの時代にどれだけの星ができあがっていたのかという銀河の形成過程を明らかにするためにも必要だ。

重力レンズ効果を見積もるために必要な情報は、(1)地球から奥の銀河までの距離、(2)手前の銀河と奥の銀河の間の距離、(3)手前の銀河と奥にあるの位置のずれ、(4)手前の銀河の質量、の4つだ。(1)~(3)はすでに観測で得られていることから、あとは手前の銀河の質量を算出すればいいというわけだ。そこで研究グループは、すばる望遠鏡の観測データから新たに手前の銀河の質量を見積もった。

すると、手前の銀河の質量はおよそ太陽10億個分で、これは天の川銀河の質量の1%程度というものであることがわかったのである(我々の天の川銀河は太陽が1000億から2000億あるとされる)。銀河としては質量が軽量の部類に入るので、116億光年彼方の銀河を明るくしているとはいえ、最大でも1.2倍程度しか明るくしていないことがわかったというわけだ(画像6)。

画像5が、増光率と手前の銀河に含まれる星の質量との関係を表したグラフ。赤い線は、今回研究グループが推定した手前の銀河に含まれる星の質量の上限値で、それにより増光率の上限値が得られる。

今回の研究により、手前にある若い銀河は宇宙誕生から約40億年の時代にある形成途中の銀河であることが確認された。このような形成途中の銀河が、奥にある銀河の視線方向上に偶然重なる確率は、およそ100個に0.5個の割合であり、頻度としては無視できるほど小さくはないという。しかし今回の研究成果から、このような形成途中の銀河の重力レンズによる奥の銀河への影響は、それほど大きくないことも確認できたと、研究グループでは結論付けている。

また今回の研究は、愛媛大理学部4回生の中広氏が卒業研究として行ったものだ。中広氏は、「卒業研究が論文になるとは思いませんでした。今回はたまたま見つかった1例についての解析でしたが、このような天体はほかにも見つかっています。それらの重力レンズ効果も調べ、宇宙の謎を解き明かしたいです」と意気込みを語っている。なお下の動画では、中広氏自らが解説を行っている。