京都大学は3月28日、チンパンジーも音のリズムに対する自発的な同調傾向があることが判明したと発表した。

成果は、京大 霊長類研究所の松沢哲郎教授、同・友永雅己准教授、同・服部裕子研究員らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、現地時間3月28日付けで英国オンライン科学誌「Scientific Reports」に掲載された。

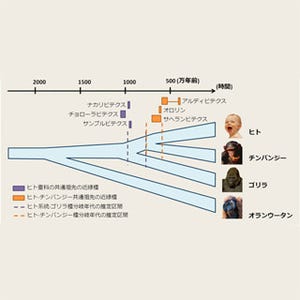

ダンスや合唱など、音楽のリズムに合わせて大勢が体の動きを同調させる行為は、日本はもちろんのこと世界中の多くの文化で確認されており、同調行動はヒトの社会的なつながりを強めるために重要な働きをしていることが示唆されている。それを実現するためには音楽のリズムの認識が重要で、ヒトでは生後早い段階から音楽のリズムを認識することが知られている。しかし、こうした能力がヒトの進化の過程において、どのように獲得されてきたのかについてはこれまであまりわかっていい状況だ。

そこで研究グループは今回、ヒトと系統発生的に最も近い種であるチンパンジーを対象にして、自分の動きを音のリズムにあわせて自発的に調整するかどうかという実験を行うことにした。対象は、霊長類研究所のチンパンジーのアイ、アユム、クレオの3匹である。

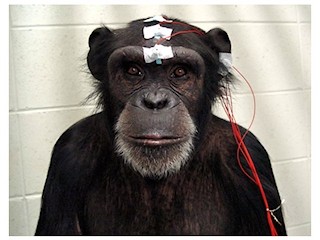

まず、光ナビゲーション機能のついた電子キーボードを用いて、光っているキーを30回タッピングするように訓練が行われた(画像1)。光のナビゲーションは、キーを叩くとすぐに次のキーへ切り替わるため、それによってチンパンジーのタッピングのテンポが影響されることはない仕組みだ。

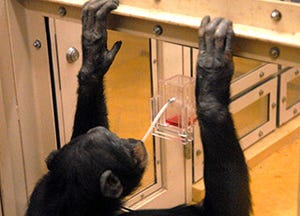

訓練の後、タッピングの最中にさまざまなテンポの音刺激を呈示し、タッピングのリズムが音刺激のリズムに同調するのかが調べられた。すると、3個体中でアイのタッピングにおいて、音刺激(刺激間間隔:600ms)への同調が確認されたのである(画像2)。リズムがランダムな音刺激を呈示した場合には、こうした同調が見られなかったことから、個々の音に反応していたのではなく、一定のテンポを持つリズムに反応していたことが示唆されるという。これまでヒト以外では、複雑な音声学習をできる鳥類でしか確認されていなかったが、チンパンジーでも共通した能力があることが確認されたというわけだ。 生物としてのヒトの特徴の1つに、高度に発達した社会性が挙げられる。多くの仲間と強いつながりを築く手段を、進化の過程でヒトはどのように獲得してきたのかに迫るため、社会性の進化的基盤を探る枠組みにおいて、今回の研究は(1)同調行動に着目し、(2)チンパンジーにおいてヒトと共通した同調傾向を実験的に確認したという点で、革新的といえるだろう。ヒトの持つ社会性の進化的起源を探る上で、新しい見解を与えた研究として位置づけることが可能だ。

ヒトと同様にチンパンジーも高度な社会性を持つ種として知られているが、コミュニケーションのとり方や社会の持つ性質など、さまざまな点でヒトとは違いがあることも確認されている。研究グループでは今後、そうした相違点に着目しつつ、同期現象が支える社会性の進化的基盤の解明を目指す考えであるとした。