科学技術振興機構(JST)は2月5日、JST課題達成型基礎研究の一環として行われた自治医科大学の研究により、乳がんや悪性黒色腫の原因となる強力ながん化能を有するがん遺伝子(横綱がん遺伝子)を発見したと発表した。

成果は、自治医科大の間野博行教授(兼 東京大学特任教授)らの研究グループによるもの。研究の詳細な内容は、米国東部時間2月4日付けで米国科学雑誌「米国科学アカデミー紀要(PNAS)」オンライン速報版に掲載された。

研究グループは2007年に、肺がんの一部で2番染色体内の微小な転座が生じることで「EML4-ALK融合がん遺伝子」が生じることを発見している。正常なALKタンパク質は、細胞の増殖を司る酵素だが、同融合がん遺伝子からは酵素領域が微小管会合たんぱく質EML4と融合した異常な酵素が産生されなど、極めて強力ながん化能を有しており、がんを誘導する遺伝子である「がん遺伝子」の中でも特に強い「横綱がん遺伝子」とも呼ぶべき存在だという。

このEML4-ALK融合がん遺伝子のALK酵素活性を選択的に阻害することにより、がんの新たな治療法が確立できることが期待されている。実際にEML4-ALK融合がん遺伝子陽性肺がん向け単剤治療においては、高い効果を示すことが報告されており、最初に臨床試験に入ったALK阻害剤クリゾチニブは2011年に米国で、2012年には日本でそれぞれ承認販売されており、肺がん以外のがんにおいても発がんに本質的な「横綱がん遺伝子」を発見することで、その機能の抑制に結びつくことが期待されるようになってきた。

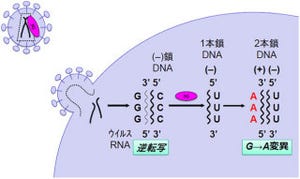

しかし、そうした横綱がん遺伝子を効率よく発見するためには新しいスクリーニング技術の開発が必須であるため、今回、研究グループはEML4-ALK融合がん遺伝子の発見に結びついた独自の機能評価法に加え、新たに次世代DNAシーケンサーを用いた「高精度遺伝子変異スクリーニング法」を開発、それらを統合してがん細胞の解析を実施し、「ヒト線維肉腫細胞株」から新しい横綱がん遺伝子「変異RAC1」を発見したという。

具体的には、次世代DNAシーケンサー解析のエラー率を下げる手法を開発し、各種がん検体・細胞株に対し網羅的配列解析法と、独自の機能評価法の両者を行うことで「配列異常」があり、かつ「発がん機能」がある遺伝子を効率よく同定することが試みられた。

この結果、ヒト線維肉腫細胞株「HT1080」から、2種類の異常遺伝子として、「NRASタンパク質」の61番目のアミノ酸である「グルタミン」が「リジン」に置換した「NRAS(Q61K)」および92番目のアミノ酸である「アスパラギン」が「イソロイシン」に置換した「RAC1(N92I)」が発見され、いずれもがん化が認められたという。

|

|

|

画像2(左)は、今回のRAC1がん遺伝子の発見した手法を図式化したもの。ヒト線維肉腫細胞株HT1080に対してレトロウィルスを用いた機能評価(機能アッセイ)と、次世代DNAシーケンサーを用いた遺伝子変異スクリーニングの両者を行い、どちらも陽性な遺伝子としてNRAS(Q61K)変異とRAC1(N92I)変異が発見された。画像3(右)は、マウス3T3線維芽細胞株の比較顕微鏡画像。正常マウス3T3線維芽細胞株(コントロール)あるいは野生型RAC1導入3T3を寒天中で培養しても足場非依存性増殖は認められないが、NRAS(Q61K)導入細胞およびRAC1(N92I)導入細胞はいずれも明瞭に足場非依存性増殖が確認された(左側)。また遺伝子発現ウィルスが同時にGFPタンパク質を発現するため、蛍光顕微鏡を用いて遺伝子導入細胞を確認することができる(右側) |

|

NRASならびにRAC1の産物であるタンパク質は、どちらも低分子量Gたんぱく質。NRAS遺伝子は「HRAS遺伝子」、「KRAS遺伝子」と共に「RASファミリー」と呼ばれる仲間の1つで、いずれもさまざまながんにおいてゲノム点突然変異の結果、アミノ酸置換を生じて活性化されることが知られている。実際、NRAS(Q61K)はNRAS遺伝子のがん化変異として最も高頻度に生じるタイプであるという。しかし、RASファミリー以外の低分子量Gタンパク質のがん化変異は知られておらず、今回の成果から、RAC1(N92I)ががん化能を持つことが明らかにされた。

この結果を受けて、さらにどちらのがん遺伝子がヒト線維肉腫細胞株HT1080に必須の横綱がん遺伝子なのかを、遺伝子特異的な「small interfering RNA(siRNA)」を用いて、選択的に遺伝子発現を抑制する実験で検証したところ、RAC1遺伝子を抑制すると、速やかな細胞死が誘導されたが、NRAS遺伝子を抑制しても細胞増殖への影響は軽微で、しかもRAC1遺伝子とNRAS遺伝子の両者を同時に抑制しても、RAC1遺伝子単独抑制時と変わりがないことが確認された。これは、NRAS(Q61K)ではなくてRAC1(N92I)が、HT1080細胞における本質的な発がん原因であるということを示唆する結果であるという。

そこでさらに調査を進めたところ、HT1080細胞にRAC1遺伝子のsiRNAを導入した後、変異のない野生型RAC1遺伝子を導入しても細胞増殖は回復しないが、RAC1(N92I)を導入することで細胞増殖が回復することを確認したほか、RAC1タンパク質の活性阻害薬をHT1080細胞培養液に添加したところ、その濃度依存性に細胞死が誘導されたことから、RAC1(N92I)が適切な治療標的であることが確認されたという。

|

|

|

|

画像4。ヒト線維肉腫細胞株HT1080、RAC1、NRAS、RAC1+NRASに対するsiRNA導入の結果 |

画像5。HT1080細胞にRAC1遺伝子のsiRNAを導入した後の野生型RAC1、RAC1(N92I)の導入の結果 |

画像6。HT1080細胞培養液にRAC1活性阻害薬を添加すると、濃度依存的に細胞死が誘導された |

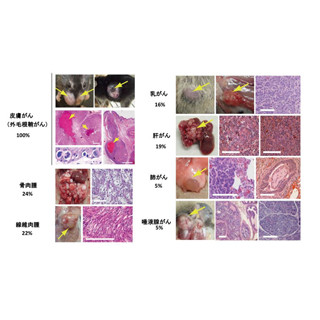

RAC1遺伝子も「RACファミリー」の1種であり、ほかに「RAC2」、「RAC3」などの遺伝子が知られていることから、研究グループではさらにRAC1、RAC2、RAC3遺伝子の変異の有無について、さまざまながんの細胞株を次世代DNAシーケンサーで解析すると共に、既存のがん変異データベースなどの確認を行ったところ、RAC1遺伝子上に4種類、RAC2遺伝子上に5種類のアミノ酸置換を伴う変異が確認されたが、がん化能が存在したのは5種類であったという。

「悪性黒色腫の約5%に変異RAC1遺伝子が存在するのは重要。また、乳がんの中でエストロゲン受容体陰性、プロゲステロン受容体陰性、HER2陰性の予後不良群「トリプルネガティブ乳がん」の一部でRAC遺伝子変異が発見されたことは、これら変異陽性の乳がん症例にとって重要な知見といえる」と研究グループはコメント。

臨床検体を併せて解析した結果では、RAC1/RAC2遺伝子のトリプルネガティブ乳がんにおける変異率は約3%であったほか、慢性骨髄性白血病の急性転化期から樹立された細胞株でも、変異RAC2遺伝子が発見されたという。慢性骨髄性白血病には治療薬として「イマチニブ」があるものの、効果を及ぼす慢性期から、どうやって無効な急性転化期に移行するかはほぼ分かっておらず、今回の活性型RAC2タンパク質変異の発見は、そうした問題に新しい知見をもたらすことになるほか、同様な症例に対してイマチニブとRAC阻害剤を組み合わせる、という新たな治療法の可能性を示唆するものになるという。

一般に、低分子量Gタンパク質はGDPが結合している不活性型(スイッチのオフ)と、GDPが離れて新たにGTPが結合した活性型(スイッチのオン)の間を移り変わっている(画像8)。

がん化RAS変異タンパク質の場合はすべて、一旦結合したGTPが離れなくなる変異体であることが知られており

今回、新たながん遺伝子として、RACファミリー変異体がさまざまながんで発見されたが、それらは発がんの本質的な「横綱がん遺伝子」と考えられることから、その機能あるいは下流分子の活性を抑制する薬剤を開発することで、次世代の有効な分子標的治療薬になることが期待されると研究グループはコメントしているほか、今回の解析結果から、変異RAS遺伝子は横綱がん遺伝子ではないことが判明し、ほかの横綱がん遺伝子と共同で発がん原因になっていることが示されたことから、研究グループでは、そうしたがんに対しては、RASタンパク質の機能抑制だけでは治療効果は不十分となるため、より有効ながん治療薬を開発するためには、共存するほかのがん遺伝子を明らかにすることが重要であることが示されたとしている。